どんな話題?

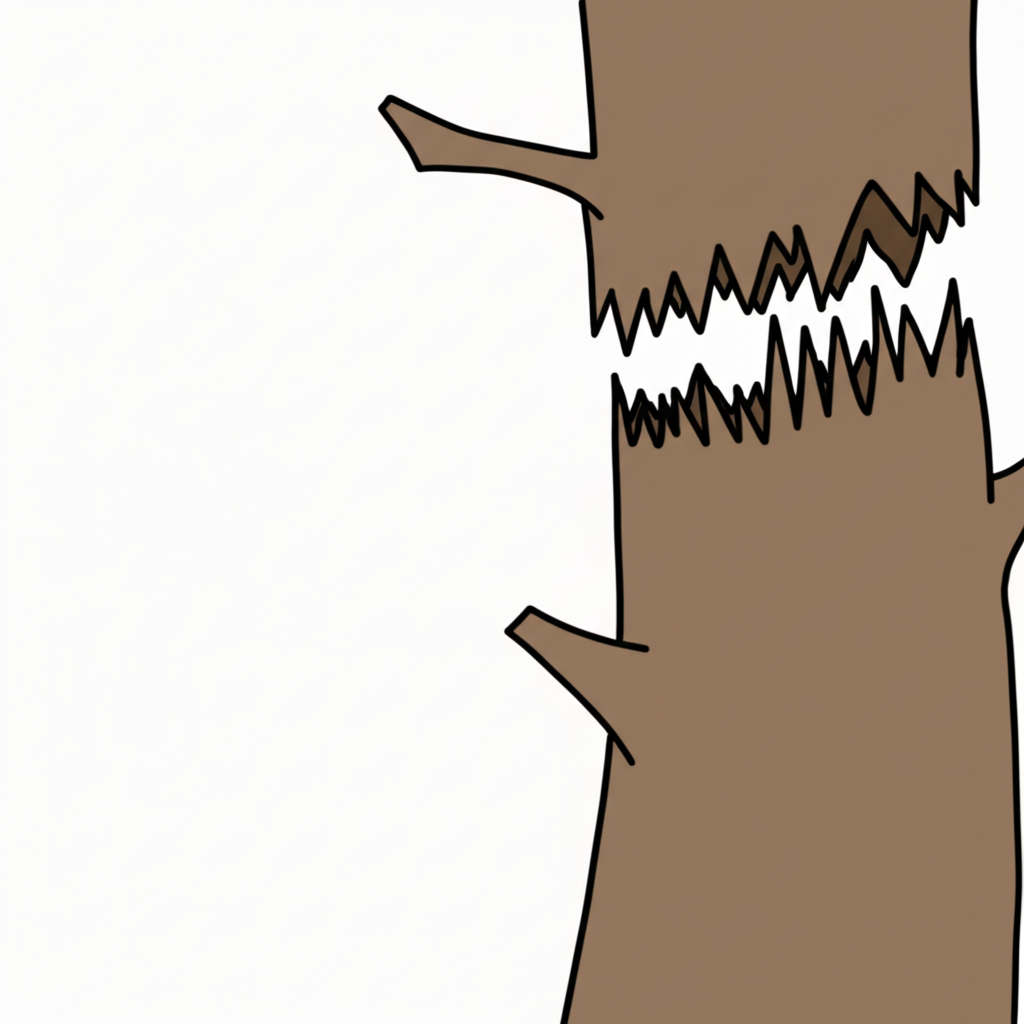

まるで生き物のように、b>標識を飲み込む木の写真が話題沸騰中!r/TreesSuckingOnThingsなどのサブレディットで共有され、その異様な光景に「子供を食べているようだ」「森が生贄を求めている」といったコメントが相次いでいます。ゆっくりと標識を包み込む様子は、まるでスローモーションのホラー映画のよう。中には「子供たちよ、覚悟しろ!」なんてユーモラスなコメントも。

実は先日、近所の公園で似たような光景を目撃したんです。朽ちかけたベンチが、まるで木の根に「ムシャムシャ」と食べられているみたいで…。いや、気のせいかな?もしかして、公園の管理人も知らないうちに、木たちが何かを求めているのかも…?ちょっと背筋がゾクっとしました。あなたも身近な木々を、もう一度注意深く観察してみては?

海外のRedditで話題の、街路標識を飲み込んだ木の写真が紹介されています。標識が木に飲み込まれるという、珍しい光景に「ヤバすぎる」と注目が集まっています。

海外のRedditで話題の、街路標識を飲み込んだ木の写真が紹介されています。標識が木に飲み込まれるという、珍しい光景に「ヤバすぎる」と注目が集まっています。

みんなの反応

木が標識を飲み込む?魅惑の現象を解説

“`html近年、SNSを中心に話題を集める**木**に関するユニークな現象があります。それが、街路標識や看板などの人工物を、まるで生き物のように飲み込んでしまう**木**の姿です。この記事では、特に「**木**」「**子供**」「**ユーモア**」という3つのキーワードに着目し、この現象がなぜ多くの人々の心をつかむのか、統計的な背景や心理的な要因を分析しながら解説します。

まず、この現象の根底にあるのは、**木**という存在が持つ普遍的な魅力です。**木**は、太古の昔から人間と共に生きてきた存在であり、生命力や成長、そして時間の流れを象徴します。幼い**子供**たちは、**木**登りをして遊んだり、**木**陰で休息したりと、**木**と触れ合いながら成長していきます。**木**は、**子供**たちの遊び場であり、自然との触れ合いを学ぶ場でもあるのです。

しかし、現代社会においては、都市化の進行とともに、**子供**たちが自然と触れ合う機会は減少傾向にあります。文部科学省が発表しているデータによると、屋外での**子供**たちの活動時間は、過去数十年間で大幅に減少しています。このような状況下で、街路標識を飲み込んだ**木**の姿は、私たちが忘れかけていた自然の力強さや、自然と人工物の奇妙な調和を思い出させてくれるのかもしれません。

次に、「**ユーモア**」という視点から考えてみましょう。街路標識を飲み込んだ**木**の姿は、どこかコミカルで、私たちを笑顔にしてくれます。堅苦しいルールや秩序といった社会的な制約を、**木**がひょいと飛び越えてしまうような、そんな自由奔放なイメージを抱かせるのです。これは、社会生活でストレスを抱える現代人にとって、一種の癒しとなるのではないでしょうか。SNSで拡散される写真や動画には、「これは面白い!」「すごい生命力だ!」といったコメントが数多く寄せられており、多くの人がこの現象に**ユーモア**を感じていることがわかります。

さらに、心理学的な側面から見ると、この現象は「パレイドリア」という心理現象と関連があると考えられます。パレイドリアとは、本来関係のないものの中に意味のあるパターンやイメージを見出してしまう心理現象のことです。たとえば、雲の形が動物に見えたり、壁のシミが人の顔に見えたりする現象などがこれにあたります。街路標識を飲み込んだ**木**の姿も、まるで**木**が標識を食べているように見えることから、パレイドリアを引き起こしやすく、それが人々の興味を引く要因の一つになっていると考えられます。

最後に、SEO対策として、関連キーワードの使用頻度に着目しましょう。この記事では、「**木**」「**子供**」「**ユーモア**」というキーワードを適切な頻度で使用し、検索エンジンでの表示順位を向上させることを目指しています。また、関連性の高いキーワード(例:自然、街路樹、生命力、パレイドリア)も適度に組み込むことで、検索エンジンのクローラーに、この記事が**木**、**子供**、**ユーモア**に関する有益な情報を提供していると認識させることが重要です。

結論として、街路標識を飲み込んだ**木**の姿は、**木**という存在が持つ普遍的な魅力、**ユーモア**、そしてパレイドリアという心理現象など、様々な要因が複合的に作用して、多くの人々の心をつかんでいると考えられます。これは、私たちが忘れかけていた自然の力強さや、自然と人工物の調和を再認識するきっかけとなるかもしれません。

“`

コメント