どんな話題?

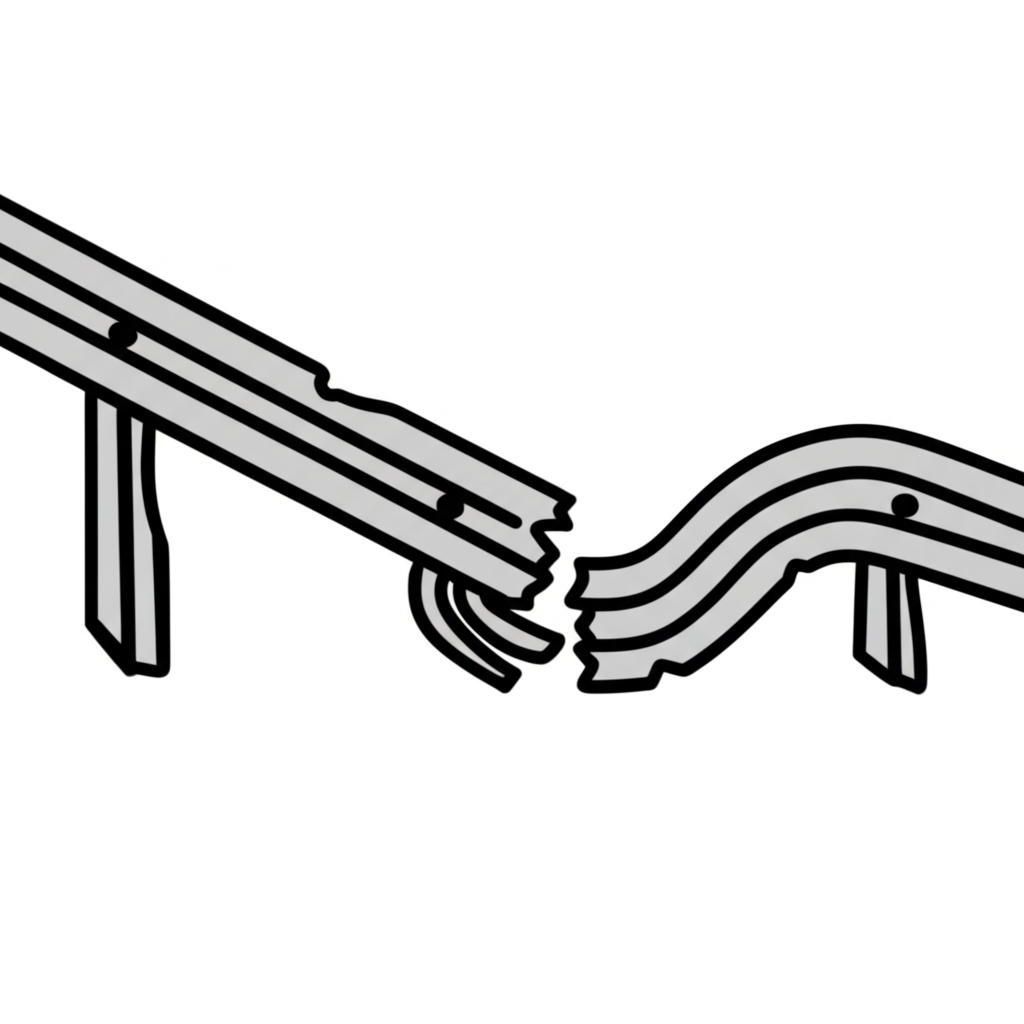

自然の猛威をまざまざと見せつける光景が話題を呼んでいます。鉄製のガードレールがまるでねじれたキャンディのように変形しており、その原因はまさかの洪水。多くの人が水の恐ろしさを改めて認識したようです。洪水は「たかが水」と侮られがちですが、今回のような事例を見ると、その秘めたるパワーに戦慄を覚えますね。

あるユーザーは「子供の頃、川を歩いていて、膝までしかない流れでも、何度も足元をすくわれそうになった」と自身の経験を語っています。大人が想像する以上に、水には抗いがたい力が秘められているのです。まさしく「水は、どこまでも、勝つ」のかもしれません。

先日、近所の公園を散歩していたら、小さな池の水位が普段より明らかに上がっていました。普段は穏やかな水面が、なんだか不気味な輝きを放っているように見えて、思わずゾワっとしました。もしかしたら、あの池も怒ったら、こんな風になるのかな…なんて、ちょっと妄想してしまいました。

テキサス洪水で、ガードレールが激しくねじ曲がってしまった衝撃的な写真。洪水による甚大な被害を物語る変わり果てた姿がRedditで公開され、その凄まじさが話題を呼んでいます。

テキサス洪水で、ガードレールが激しくねじ曲がってしまった衝撃的な写真。洪水による甚大な被害を物語る変わり果てた姿がRedditで公開され、その凄まじさが話題を呼んでいます。

みんなの反応

テキサス洪水:水の脅威と対策

“`htmlテキサス洪水でガードレールがグニャア!変わり果てた姿が示すもの – **Water**, **Destruction**, **Power** の脅威

近年、世界各地で異常気象が頻発し、日本も例外ではありません。記憶に新しいテキサスの洪水では、想像を絶するような光景が広がりました。頑丈なはずのガードレールが、まるで柔らかい粘土のようにグニャグニャに曲げられた写真を見たとき、**Water**(水)が持つ **Destruction**(破壊)の **Power**(力)を改めて痛感しました。この記事では、この洪水の背景にある気候変動の影響、そして今後の対策について、分析と統計を交えながら解説します。

まず、**Water** の **Destruction** **Power** についてですが、これは単なる水の量だけではありません。洪水の勢い、つまり水の流れの速度が重要な要素となります。水の流れの速度が2倍になれば、その破壊力は4倍になると言われています。テキサス洪水の場合、短時間で大量の雨が降り注いだため、排水能力を超える水が一気に流れ出し、尋常ではない勢いを伴った洪水が発生しました。このような短時間強雨は、地球温暖化の影響により、大気中の水蒸気量が増加することで、より発生しやすくなると指摘されています。気象庁のデータによれば、日本においても、1時間降水量50mm以上の短時間強雨の発生頻度は、過去100年で約1.4倍に増加しています。

次に、なぜガードレールのようなインフラが破壊されてしまうのでしょうか?ガードレールは、車両の衝突から人を守るために設計されていますが、想定しているのはあくまで水平方向からの力です。洪水の場合、水の流れは水平方向だけでなく、垂直方向にも力を加えます。さらに、流れてくる瓦礫や木などが、ガードレールに衝撃を与え、その耐久性を大きく損ないます。テキサス洪水では、大量の瓦礫が流れ込み、ガードレールだけでなく、家屋や橋などのインフラにも甚大な被害をもたらしました。

地球温暖化と異常気象の関係性についてもう少し詳しく見ていきましょう。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書によると、地球温暖化が進むことで、極端な高温や大雨、干ばつといった異常気象の頻度と強度が増加すると予測されています。特に、大気中の二酸化炭素濃度の上昇は、温室効果を高め、地球全体の気温を上昇させます。気温が上昇すると、海水の蒸発量が増え、大気中の水蒸気量も増加します。その結果、降水量が全体的に増加し、短時間強雨や集中豪雨が発生しやすくなるのです。

では、このような **Water** の **Destruction** **Power** から身を守るためには、どのような対策が必要なのでしょうか?まず、地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を削減することが重要です。私たちの日常生活においても、省エネを心がけたり、再生可能エネルギーを利用したりするなど、できることから始めることが大切です。また、洪水対策としては、河川の堤防を強化したり、遊水地を整備したりするなどのハード対策と、ハザードマップを確認したり、避難経路を事前に確認したりするなどのソフト対策を組み合わせることが重要です。個々の住宅においても、浸水対策を講じたり、非常用持ち出し袋を用意したりするなど、日頃からの備えが不可欠です。

テキサス洪水でグニャグニャになったガードレールの姿は、気候変動の脅威を視覚的に訴えかけるものでした。私たちは、この教訓を胸に刻み、地球温暖化対策と防災対策を強化することで、**Water** の **Destruction** **Power** に立ち向かい、持続可能な社会を築いていく必要があります。

“`

コメント