どんな話題?

東ドイツのコーヒー事情は、一筋縄ではいかない歴史ロマン! 冷戦時代、国家としては消滅しても、コーヒー愛は健在だったんです。その背景には、1975年のブラジルでの大霜害による世界的なコーヒー豆不足が。特に、当時の東ドイツは西側諸国に比べて経済的に厳しく、その影響をモロに受けた、と。

でもね、実はドイツのコーヒー、侮れないんですよ。産地によって味が全然違うのがコーヒーの面白いところ。ベトナムコーヒーに初めて出会った時の衝撃ったら!最初は「ん?」って思ったけど、気がつけば虜。あ~、あの独特の風味、また味わいたいなぁ…。最近近所のスーパーで見かけないんだよね…ひょっとして私が買い占めちゃった?テヘ。

1980年代、東ドイツはベトナムでコーヒー栽培を試み、深刻な不足を解消しようとした。しかし収穫前に東ドイツは消滅。一方、ベトナムは現在、世界第2位のコーヒー生産国となった。

1980年代、東ドイツはベトナムでコーヒー栽培を試み、深刻な不足を解消しようとした。しかし収穫前に東ドイツは消滅。一方、ベトナムは現在、世界第2位のコーヒー生産国となった。

みんなの反応

東ドイツのコーヒー不足:社会体制の象徴

“`html「【悲報】東ドイツさん、ベトナムにコーヒー投資した結果www」という記事が示すように、東ドイツにおける**コーヒー供給不足**は単なる経済的な問題ではなく、社会体制や国際関係が複雑に絡み合った現象でした。当時の状況を理解するためには、まず東ドイツという国家の特性、そして世界的な**コーヒー**貿易の構造を把握する必要があります。

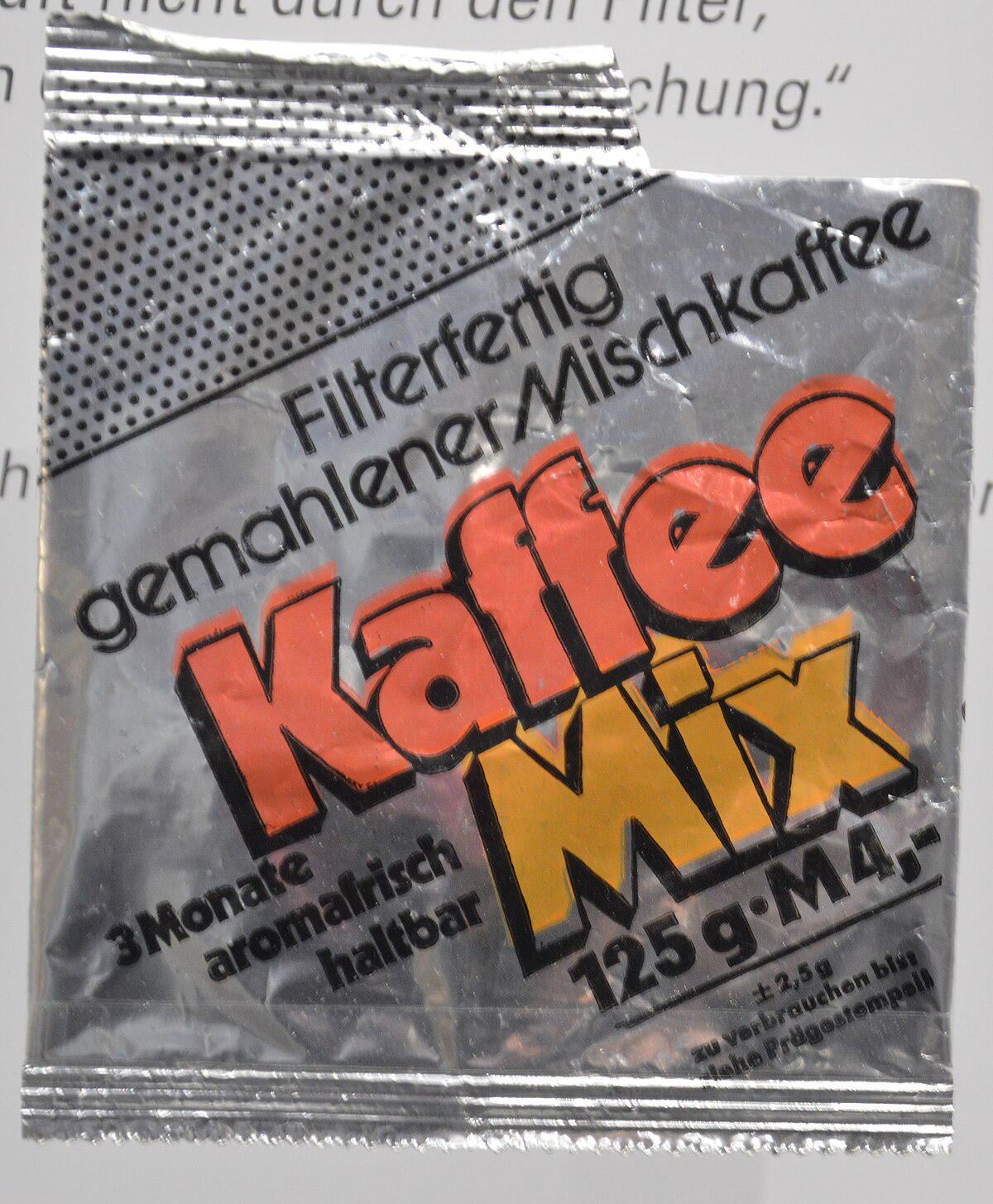

東ドイツ(ドイツ民主共和国)は、冷戦時代にソ連の影響下にあった社会主義国家です。計画経済に基づき、国家が生産と流通を管理していました。しかし、西側諸国と比較して、品質の良い消費財、特に嗜好品の供給は常に不足していました。**コーヒー**はその最たる例と言えるでしょう。市民は質の低い**コーヒー**、あるいは**コーヒー**風味の代用品で我慢せざるを得ない状況でした。

なぜ**コーヒー供給不足**が深刻だったのでしょうか。いくつかの理由が考えられます。まず、外貨不足です。西側の**コーヒー**豆を購入するためには、貴重なドルやマルクが必要でした。しかし、東ドイツは西側諸国への輸出が限られており、外貨獲得が難しかったのです。次に、計画経済の非効率性です。需要予測の誤りや流通網の滞りによって、必要な量の**コーヒー**豆を輸入・分配することができませんでした。また、社会主義国家間の貿易協定(コメコン)も、十分な量の**コーヒー**豆を安定的に供給するシステムとしては機能不全を起こしていました。

そこで、東ドイツ政府は独自の解決策を模索しました。その一つが、記事のテーマである**ベトナム**への**コーヒー**投資です。**ベトナム**は、社会主義国家であり、また**コーヒー**豆の生産国でもありました。東ドイツは、**ベトナム**の**コーヒー**農園に投資することで、自国への**コーヒー**豆の安定供給を目指したのです。しかし、この投資は必ずしも成功とは言えませんでした。**ベトナム**の**コーヒー**生産技術や品質管理が未熟であったこと、輸送コストがかさんだこと、そして東ドイツ自体の経済状況が悪化したことなどが、その理由として挙げられます。

統計データは、当時の**コーヒー**事情をより鮮明に物語っています。例えば、1980年代の東ドイツにおける**コーヒー**消費量は、西ドイツの半分以下でした。また、**コーヒー**代用品である「Mischkaffee」(混合**コーヒー**)の消費量が非常に高かったことからも、市民が質の良い**コーヒー**を求めていたことが分かります。さらに、闇市場での**コーヒー**豆の取引が盛んであったことも、供給不足を裏付けています。

東ドイツの**コーヒー供給不足**は、経済的な問題に留まらず、社会的な不満の種でもありました。市民は、より良い生活を求めて西側諸国への憧れを抱き、それが社会体制への不信感につながりました。1989年のベルリンの壁崩壊と東西ドイツ統一は、このような市民の不満が爆発した結果とも言えるでしょう。**コーヒー**は、単なる嗜好品ではなく、自由と豊かさを象徴するアイテムだったのです。当時の人々にとって、質の良い**コーヒー**を気軽に飲めることは、理想の生活の一つの形でした。**東ドイツ**における**コーヒー**問題は、計画経済の限界、そして冷戦時代の社会主義国家が抱える構造的な問題を象徴する出来事として、歴史に刻まれています。

“`

コメント