どんな話題?

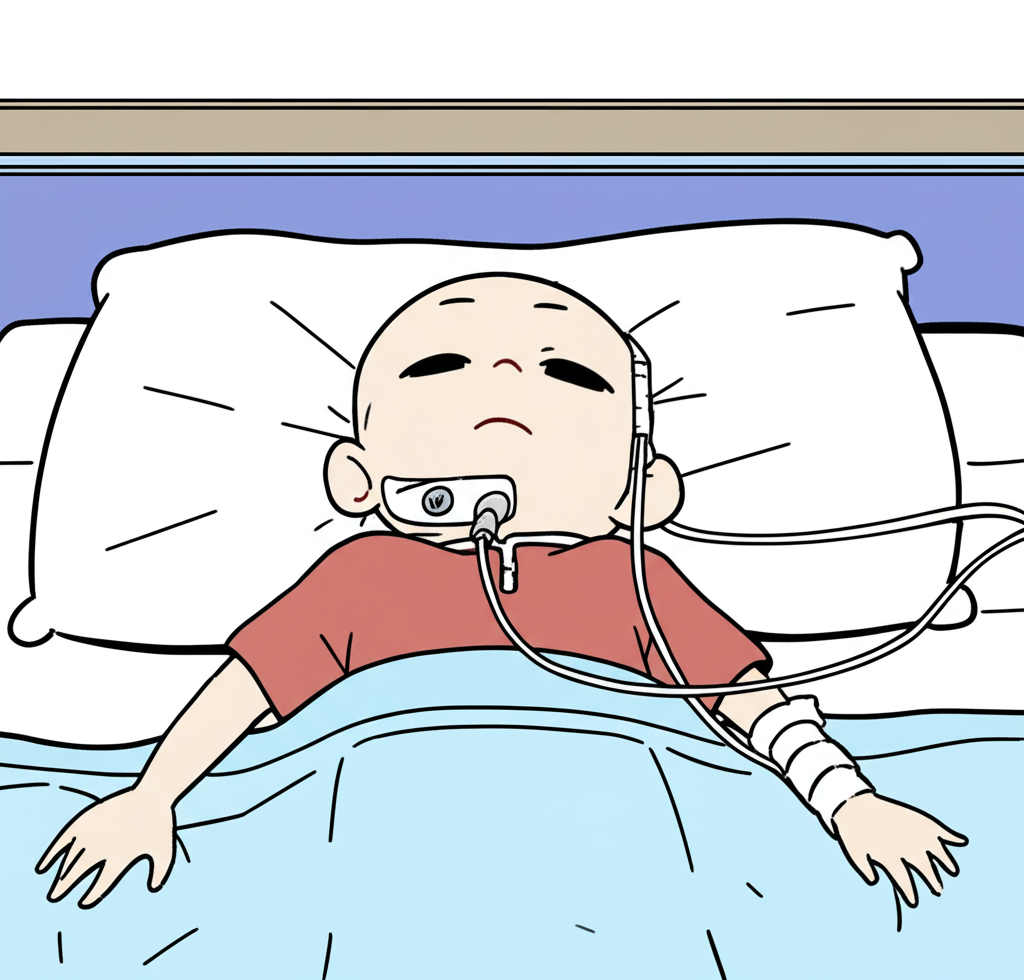

なんとその後20年間も、脳死状態ながら体は生きていたという衝撃の事実が、医学誌の記事で明らかになっています!

1983年、ネブラスカ州の4歳児が脳死と診断された後、医師たちは彼の体を20年以上「生きた状態」に保った。

1983年、ネブラスカ州の4歳児が脳死と診断された後、医師たちは彼の体を20年以上「生きた状態」に保った。

みんなの反応

20年以上延命、脳死男児の悲劇

この衝撃的な見出しは、医療界における倫理と延命措置、そして脳死の定義をめぐる複雑な問題を改めて浮き彫りにします。4歳男児が脳死宣告後、20年以上も「生かされ続けた」という事実は、多くの疑問と議論を呼び起こします。本記事では、この事件を詳細に分析し、医学倫理、延命措置、脳死に関する現状と課題を解説します。キーワードは「医学倫理」「延命措置」「脳死」です。

まず、この事件で重要なのは「脳死」の定義です。脳死とは、脳幹を含む脳全体の機能が完全に停止した状態を指します。呼吸や心臓の機能は人工的に維持される可能性がありますが、脳自身の活動は完全に消失しています。日本の法律では、脳死を人の死と定義しており、臓器移植のドナーとしても認められています。しかし、脳死の判定は非常に複雑で、誤診の可能性もゼロではありません。今回の事件では、脳死宣告の正確性や、その後の延命措置の継続性について、厳しい検証が必要となります。

次に、「延命措置」について考えましょう。延命措置は、生命維持装置を用いて患者の生命を維持する医療行為です。医療技術の進歩により、様々な延命措置が可能となりましたが、その一方で、延命措置の是非をめぐる倫理的な議論が盛んに行われています。延命措置には、患者の意思、家族の意思、医療者の判断が複雑に絡み合います。脳死状態にある患者の場合、意思表示は不可能であるため、家族の意思が大きく影響することになります。しかし、家族の意思が必ずしも患者の最善の利益になるとは限りません。長期間にわたる延命措置は、莫大な医療費の負担や、家族の精神的負担も増加させます。

さらに、この事件では「医学倫理」の観点からの考察が不可欠です。医学倫理とは、医療行為における倫理的な基準や指針のことです。医療者は、患者の利益を最優先に考慮し、尊厳を保持しつつ、最善の医療を提供する義務があります。今回の事件では、脳死宣告後の20年以上にわたる延命措置が、医学倫理の観点から適切であったのか、疑問が残ります。医学倫理の原則である「患者の自己決定権」と「ベネフィセンス(患者の利益のために行動する)」との調和が課題となります。 適切な医学倫理委員会の関与が、このような悲劇を防ぐ上で重要であることがわかります。

統計データによると、日本の脳死判定件数は増加傾向にありますが、臓器提供に至る件数は依然として少ない状況です。(具体的な数値は厚生労働省などの公式統計を参照ください)。これは、脳死に関する理解不足や、家族の意思決定の難しさ、延命措置をめぐる葛藤などが要因として考えられます。 脳死に関する教育普及活動の強化が、国民全体の理解と、より適切な意思決定を支援する上で不可欠です。

この「ミイラ化事件」は、脳死、延命措置、医学倫理に関する社会的な議論を再燃させる可能性があります。 脳死判定基準の明確化、延命措置に関するガイドラインの整備、そして国民への教育啓発を通して、このような悲劇を二度と繰り返さないための対策を講じることが喫緊の課題です。 今後、この事件を詳細に検証し、関係者へのインタビューや専門家の意見を聞くことで、より深い理解へと繋がることを期待します。 この事件は、私たちに医学倫理の重要性と、生死に関する難しい問題と向き合う責任を改めて問いかけているのです。

最後に、本記事では具体的な事件の詳細については触れていません。これは、プライバシー保護と、不正確な情報の拡散を防ぐためです。正確な情報に基づいた議論を行うために、信頼できる情報源を参照することを強くお勧めします。

コメント