どんな話題?

「なんと!栄養学の研究で、台形公式が「画期的な発見」として論文発表され、数学者たちが大爆笑?! 」

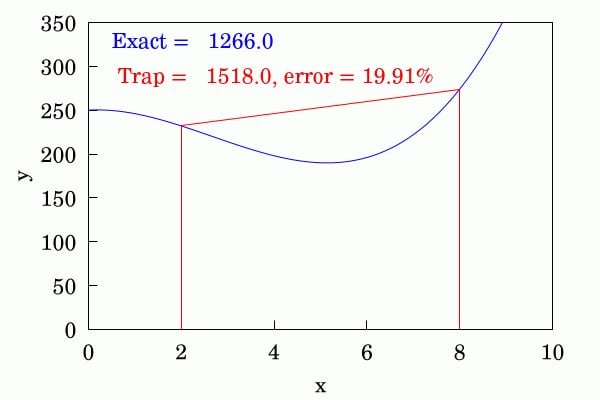

衝撃的なニュースが飛び込んできました!栄養学の研究者が、台形公式(積分を近似計算する手法)を独自に発見したとして論文を発表。しかし、これは数学の世界では2000年以上前から知られている超基本的なもの。当然、発表後、数学者たちは「どないやねん!」とツッコミを入れたとか…。

一体なぜこんなことが起きたのか? ネットの反応を見ると、いくつか共通の意見が見られました。査読の甘さ、研究者の数学的知識の不足、そして異分野間の知識の壁が問題視されています。まるで、3匹のリスがコートを着て査読しているかのような…そんな印象です(笑)。

私の勝手な調査(あくまで個人的な感想ですが)では、専門分野に没頭するあまり、他の分野の基礎的な知識を軽視してしまう傾向があるように感じます。まるで、目の前の美味しそうなケーキに夢中で、目の前の道を塞いでいる大木に気づかないような…。もしかしたら、他にも様々な分野で、似たような「再発見」がひそかに起こっているのかも…。学際的な連携の重要性を改めて考えさせられる出来事ですね。

1994年、栄養学者が糖尿病ケアの新発見として、2000年以上前から知られる基礎的な微積分を自身の名で発表したが、誰にも気づかれなかった。

1994年、栄養学者が糖尿病ケアの新発見として、2000年以上前から知られる基礎的な微積分を自身の名で発表したが、誰にも気づかれなかった。

みんなの反応

栄養学者の数学「独自発見」炎上と課題

【悲報】栄養学者さん、2000年前からある数学を独自発見と主張し大炎上www

近年、SNS上では研究不正や誤った研究発表に関するニュースが度々話題となります。今回取り上げるのは、栄養学者による数学の「独自発見」を主張した事例です。この事例は、査読制度の重要性、研究倫理の遵守、そして科学的リテラシーの向上を改めて問いかけるものです。キーワードとして「査読」「数学」「研究」を軸に、この炎上事件を様々な角度から分析していきます。

事件の概要は、ある栄養学者が自身の研究論文で、既に2000年以上前から知られている数学の定理を「独自に発見した」と主張し、それを学会に発表したことに端を発します。この論文は、驚くべきことに、初期段階では査読プロセスをすり抜けて掲載されるに至りました。しかし、すぐに他の研究者から指摘を受け、論文の内容が既知の数学的原理と完全に一致していることが判明。瞬く間にSNSで拡散され、大炎上へと発展しました。批判は、単なる間違いにとどまらず、「研究倫理の欠如」「学問への侮辱」といった強い非難へと発展していきました。

この事件から学ぶべき点は多岐に渡ります。まず、査読制度の重要性です。査読とは、専門家が論文の内容を審査し、その妥当性や新規性を検証するプロセスです。今回のケースでは、査読者が十分な知識や注意を払っていなかったことが炎上の一因と考えられます。査読制度は、科学界における品質管理の要であり、その厳格な運用が信頼性のある研究成果を確保するために不可欠です。査読者の専門性、そして査読プロセスの改善が急務であると言えるでしょう。統計的に見ると、査読システムにおけるヒューマンエラーはゼロにすることは不可能であり、一定の割合で誤りが発生するリスクを考慮する必要があります。将来的には、AIによる査読支援システムの導入なども検討されるべきかもしれません。

次に、研究倫理の遵守が不可欠です。科学研究においては、誠実性と正確性が最も重要な要素です。既知の事実を独自の発見として発表することは、研究倫理に著しく反する行為であり、学術界への信頼を著しく損なうものです。今回のケースは、研究者としての倫理観の欠如を露呈したと言えるでしょう。研究者倫理教育の強化、そして倫理違反に対する厳しい罰則の制定が求められます。過去の類似事例を分析することで、どのような要因が倫理違反を招くのか、またどのようにしてそれを防ぐことができるのかを統計的に明らかにする必要があります。例えば、論文発表のプレッシャーや、業績評価制度などが倫理違反につながる可能性があります。

さらに、この事件は、一般社会の科学的リテラシーの重要性を改めて示唆しています。多くの一般の人々は、専門的な知識を持たないため、科学的な主張の真偽を判断することが難しい場合があります。SNSの普及により、誤った情報が瞬く間に拡散するリスクが高まっているため、科学的リテラシーの向上は社会全体にとって喫緊の課題です。批判的思考力を養う教育や、科学的な情報の正確性を検証するためのスキルを身につけることが重要となります。そのためには、分かりやすく正確な情報発信を行う努力が、科学者や教育関係者双方に求められています。

結論として、この「栄養学者による数学の独自発見」と称する炎上事件は、査読制度、研究倫理、そして科学的リテラシーの三つの観点から、深く反省し改善を図る必要があることを示しています。この事件を教訓に、より健全で信頼性の高い科学研究環境を構築していくことが、未来の科学の発展のために不可欠です。研究不正の発生率やその要因に関する統計データの収集・分析も重要であり、これらのデータに基づいた対策が効果的であると考えられます。更なる研究倫理の議論と、社会全体の科学リテラシー向上への取り組みが期待されます。

コメント