どんな話題?

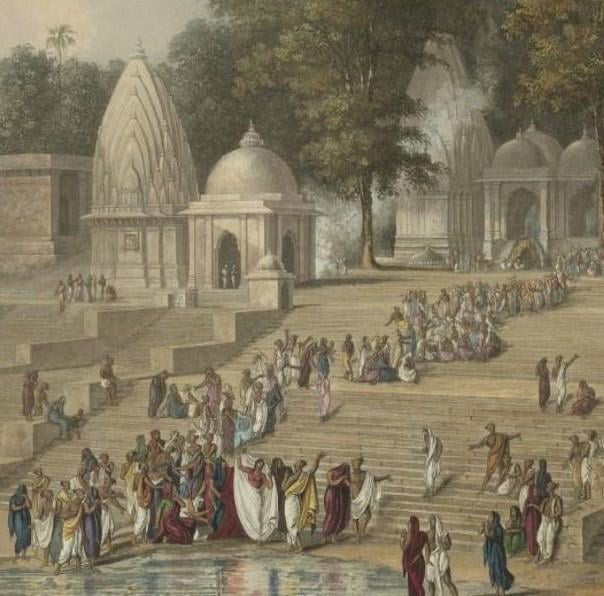

「サティー」というヒンドゥー教の寡婦殉死の慣習は、一言で片付けられない複雑な背景を持つようです。

イギリスがこれを禁止した際、「自分たちの文化を尊重しろ!」という声も上がったようですが、イギリス側も「人殺しは許さん!」と一歩も引かず。なんだか西部劇みたいですね。

しかし、実際にはイギリスによる禁止以前から、ラジャ・ラムモーハン・ロイのようなインドの改革者たちが長年、サティーの廃止を訴えていたという事実は重要です。植民地支配の単純な図式では捉えられない問題だと分かります。

さらに、この慣習がインド亜大陸全体で行われていたわけではなく、特定の地域、特にイスラムの侵略があった時代に、支配階級の間で広まったという説も。

実は先日、近所のインド料理屋で「サティーって知ってる?」と聞いてみたんです。そしたら店員さんは「え?サティー?ああ、あれは…ウチの村では昔、おばあちゃんが言ってたけど…」と、何やら歯切れが悪い。もしかすると、現代でもタブー視されているのかもしれませんね。

みんなの反応

ヒンドゥー教の指導者たちが、これは祖先からの慣習だと抗議したところ、イギリス総督は、彼らには慣習に従う権利があり、イギリス人もまた、これを行う者を絞首刑にするという祖先からの慣習に従うと答えた。

「よろしい。未亡人を焼くのはそちらの慣習だと言うなら、薪の準備を。しかし、我が国にも慣習がある。男が生きたまま女を焼くときは、我々は男を絞首刑にし、すべての財産を没収する。そこで、私の大工に、未亡人が焼き尽くされたら関係者全員を吊るすための絞首台を建てさせよう。さあ、皆でそれぞれの国の慣習に従おうではないか。」

この場合、大英帝国がやるべきこととしては、かなり妥当なことのように思える。

まるで「ファラオと一緒に埋葬される奴隷」みたいなエネルギーを感じる。

パスパルトゥーはアウダを救出するためにあらゆる危険を冒したのに、フォッグが彼女の愛情を独り占めしたんだな。

これは「ヒンドゥー教」の慣習だったが、亜大陸全体で行われていたわけではない。この慣習の発生のほとんどは、特定の地域からのものだった。タイトルは、亜大陸のすべてのヒンドゥー教徒の未亡人が自殺したかのように聞こえるが、それは真実ではない。

『八十日間世界一周』で初めてこの慣習を知ったのを覚えてるわ。

この「慣習」は、未亡人が自分の家族や夫の家族から締め出され、将来も財産もなくなった結果、「死」が「より良い」選択肢になったというものだと教えられてきたんだけど?

権力者が多くの従者を連れて墓に入るのは、考古学的な記録ではごく一般的なこと。あの世には何も持っていけないと言うけど、実際には他の人間であっても、自分の財産と一緒に埋葬されたい人がいるんだよな。

ということは、子供たちは両親を同時に失うのか。どうしてこんなクソみたいな慣習を考え出すんだ?

あのマイケル・スコットがこれについて質問した時、みんなで笑ったけど、実は彼は歴史的背景を理解していたんだな。

文化的な慣習は、その文化を実践させられている人々が維持を支持していない場合は良くないということを思い出させてくれる良い例だな。

「だった」んだよ。しかも、常に非常に孤立した状況だった。イスラムの侵略中、封建領主やラージプート族の間で、レイプや改宗の脅威が高まったために発生件数が増加した。

いや、それは全てじゃないぞ。1829年のサティー(寡婦殉死)の法的廃止は、確かにウィリアム・ベンティンク卿率いるイギリス政府によって行われたけど、その慣習を終わらせる運動は、それよりずっと前に、ラジャ・ラムモーハン・ロイによって始められたんだ。

俺が知ってる限り、これはアラブやペルシャからの侵略者が、亡くなった王や兵士の妻を奴隷として連れ去ったり、ハーレムに入れたりしたことに端を発してるんだ。

植民地主義がたまには良いことをする例だな。

またかよ、イギリスが地元の文化を侵食してるわ…

インドの非マルクス主義歴史家であるミーナクシ・ジャイン教授が、彼女の著書の中で研究の一部として書いているように、**19世紀の福音主義的宣教師ロビー団体は、イギリス化/キリスト教化プロジェクトを正当化するために、サティーの選択された事例を文明的な中傷(「残虐文学」)に誇張した**。

他の古代文化でも似たような慣習を聞いたことがあるな。文化的な慣習として、どれくらいが自主的なもので、どれくらいが強制的なものだったんだろうか。

インドの一部地域だけで、国全体ではない。サティーはジョウハル(Jauhar)から生まれた。ジョウハルとは、ラージプーターナ(ラージプート族)の妻たちが、9世紀から12世紀にかけてイスラム教徒の侵略者によって夫が殺害された後、自らを焼身自殺させた(強制されたのではない)こと。侵略者はヒンドゥー教の女王や女性を強制的に自分の側室にした。

それは完全に恐ろしいな。

まれに見る植民地の勝利(W)。

大英帝国は、昔からある地元の慣習に首を突っ込むべきではない。これは純粋な白人至上主義だ。彼らは何百万人ものインド人女性から、ゆっくりと苦痛を伴う恐ろしい死を迎えるという不可侵の権利を奪ったんだ。

今までの歴史家は、サティーのルーツを辿ることができていない。しかし、主要な歴史家によれば、サティーがそれ以前から存在していたとしても、亜大陸へのイスラムの侵略が始まった頃までは普及していなかった。

コメント