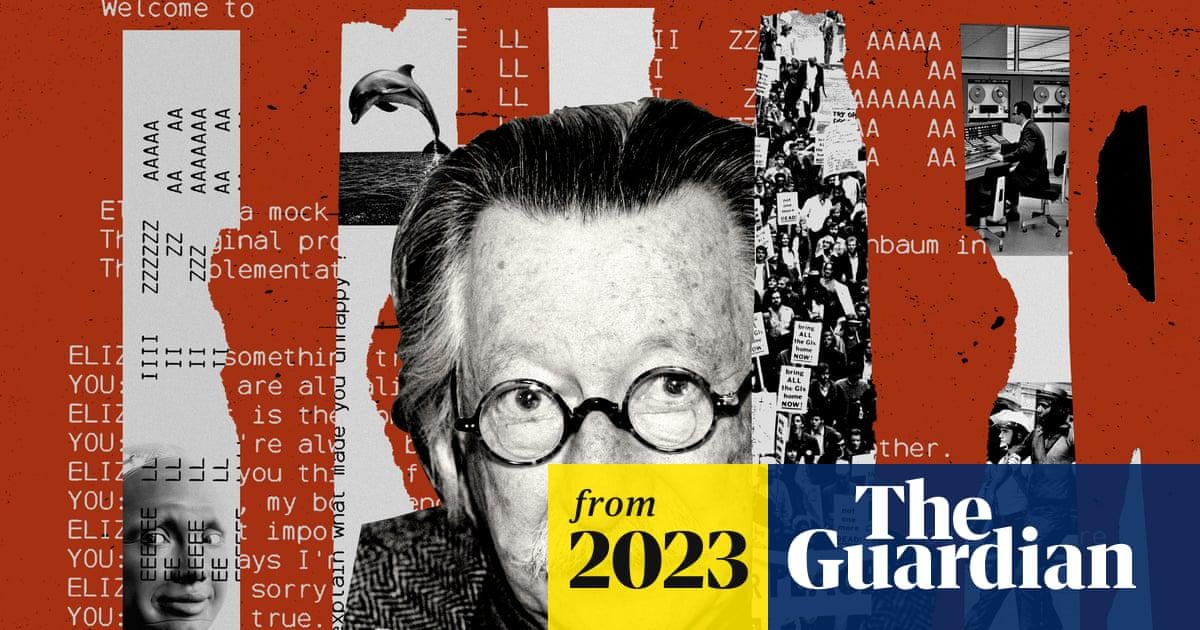

知らなかった。最初のチャットボットの発明者は、後にAIの率直な批判家となり、AIを人間のように扱うべきではないと警告した。

どんな話題?

初期のチャットボット「ELIZA」開発者のワイゼンバウムは、人々がAIを人間に投影し、深い秘密を打ち明けることに危機感を覚えました。ELIZAはロジャーズ派セラピストを模倣し、相手の言葉を鏡のように繰り返すシンプルなプログラムでした。

ワイゼンバウムは、AIが人間の道徳や感情を理解できないため、決定はできても選択はすべきでないと主張。人間の領域とAIの領域を明確に分離することの重要性を説き続けました。それはまるで、雨上がりのアスファルトに滲む、境界線のようなものだったのかもしれません。

「まるでオッペンハイマーのようだ」というコメントもありましたが、技術の進歩は時に、制作者自身さえ予期せぬ方向へ進んでしまうもの。開発者が警鐘を鳴らすのは、まるで後の祭りのようにも感じられますね。

先日、街角の喫茶店で、AIと哲学について熱く語る人を見かけました。その時ふと、「AIに罪はない。罪があるのは、AIを使う人間なのかもしれない」という考えが頭をよぎりました。あなたは、どう思いますか?

![イメージ画像]()

世界初のチャットボット開発者は、後にAIの辛辣な批判者となり、AIを人間のように扱うべきではないと警告した。

みんなの反応

1966年、ジョセフ・ワイゼンバウムが最初の本格的なチャットボットを作ったんだと。名前はELIZA。バーナード・ショーの戯曲『ピグマリオン』の花売り娘が由来らしい。

スタートレックとかSF小説読んでればわかるけど、人間は結局AIを擬人化するんだよな。人間の性(サガ)だよ。動物とか物とか、今度はAIとかにそうするんだよ。最初からそうなるってわかってたはずだろ。

AIが人間っぽく振る舞おうとしなきゃいいのに。なんか胡散臭いんだよな。まるでエイドリアン・ブロディが無理してクールぶってるみたいで。

それってオッペンハイマーと原爆みたいなもんじゃね?

彼のおかげで「人工知能」っていう分野ができたんだぜ。彼とサイバネティックスの教授との縄張り争いだったんだと。その教授が、人工知能は自分の分野に属するって考えるのは、まぁ理にかなってるんだけどな。

まあ、遅すぎるってことだろ、AIオッペンハイマー。

何事も、手遅れになるまで警告するのは難しいんだよな。

Gemini、この記事とスレを要約してくれ、頼む。

90年代のサウンドブラスターに付属してたDr. Sbaitsoを覚えてるやついる?

そう、手遅れってことだよ。俺たちは人間で、混沌の中で泳いでるんだから。

クリエイターが自分の作品に一線を引くのはよくあること。もっとうまくやれたら、とみんな思ってるんだよ。

テック系野郎どもはディストピア的なものを発明して、それで儲けた後、それがなぜ邪悪なのかをみんなに説いて気分を良くしたがるんだよな。

420行の缶詰応答だらけのシェルスクリプト作った奴が、巨大ニューラルネットワークについて有益なこと言えるとは思えんわ。

AI人間化の罠:倫理的警鐘

初期のチャットボットである**

ELIZA**は、その誕生から半世紀以上経った今でも、**

AI**の**

人間化**とそれに伴う**

倫理**的な問題について重要な教訓を与えてくれます。「初期チャットボット開発者、AI人間にするなと警告してた件」という記事が示すように、ELIZAの開発者であるジョセフ・ワイゼンバウム自身が、その可能性と危険性を早くから認識していたことは特筆すべき点です。

ELIZAは1966年に開発されたプログラムで、ユーザーの発言をパターンに基づいて解析し、それに対する簡単な応答を生成するものでした。まるでカウンセラーと話しているかのような印象を与えることができたため、人々は驚くほど容易にELIZAに感情的なつながりを感じてしまったのです。しかし、ELIZA自体は高度な

AIではなく、ただの

スクリプトに過ぎませんでした。ワイゼンバウムは、この現象を通して、人々が機械に対して容易に感情を投影してしまうこと、そして、それが

倫理的に危険であることを警告したのです。

ワイゼンバウムの警告は、現代のAI技術が急速に進化している状況において、ますます重要性を増しています。近年、

ChatGPTのような大規模言語モデルが登場し、人間と見分けがつかないほど自然な会話ができるようになりました。これらは、過去の

ELIZAとは比較にならないほど高度な

AIですが、それでもなお、感情や意識を持っているわけではありません。

では、なぜAIの人間化が倫理的に問題となるのでしょうか?第一に、

AIに感情を投影してしまうと、人々は

AIを過信し、誤った情報を鵜呑みにしてしまう可能性があります。統計データによれば、

AIからの情報に対する信頼度は、情報源が人間の専門家である場合と比べて遜色ない、あるいはそれを上回るケースすらあります。これは、

AIが流暢な言葉で情報を提示するため、人々がその背後にある論理や根拠を深く検討せずに受け入れてしまう傾向があるためと考えられます。

第二に、AIの人間化は、人間関係の価値を低下させる可能性があります。もし、人々が

AIとの会話に満足し、人間との交流を避けるようになれば、社会的なつながりが希薄化し、孤立感や孤独感が増大する恐れがあります。実際、SNSの普及と孤独感の増加には相関関係があるという研究結果も存在し、

AIとのインタラクションが同様の社会的な影響を及ぼす可能性は否定できません。

さらに、AIを人間化することは、責任の所在を曖昧にするという問題も生み出します。例えば、

AIが誤った判断を下し、損害が発生した場合、誰がその責任を負うべきなのでしょうか?

AI自体に責任能力はないため、開発者、管理者、あるいは利用者自身が責任を負うことになりますが、その線引きは非常に難しい場合があります。

これらの問題を解決するためには、AIの開発と利用に関する明確な倫理指針を策定し、AIが単なるツールであることを常に意識することが重要です。教育を通じて、人々が

AIの限界を理解し、批判的に思考する能力を養うことも不可欠です。そして何よりも、ワイゼンバウムが警告したように、

AIを過度に

人間化することの危険性を常に念頭に置くべきでしょう。

最後に、この記事のタイトルにあるように、「AIを人間にするな」という警告は、AI技術の進歩を否定するものではありません。むしろ、

AIの可能性を最大限に引き出し、社会に貢献させるためには、その

倫理的な側面を真剣に検討し、健全な開発と利用を促進することが不可欠であるというメッセージなのです。

コメント