どんな話題?

昔の日本や東南アジアでは、歯を黒く染める「お歯黒」という習慣がありました。現代では歯を白くすることにお金をかけるのに、当時のお歯黒は虫歯予防にもなっていたなんて、なんだか皮肉なもんですね。

お歯黒の材料は、鉄分とお酢を混ぜたもの。これが歯をコーティングし、虫歯を防ぐ効果があったそうです。しかも、白いお化粧をした顔に、自然な色の歯が見えるよりも、黒い歯の方が美しかったという美的感覚もあったみたい。

先日、時代劇を見ていたら、お歯黒をした女性がチラリと映ったんです。その瞬間、なんだか無性に梅干しが食べたくなりました。お歯黒の材料がお酢だと知っていたからでしょうか?味覚と視覚って、不思議な繋がりがありますよね。

日本の武士や貴族は、何世紀にもわたり歯を黒く染める「お歯黒」を実践。黒い歯は古代日本では身分の象徴であり、美の基準でもあった。また、お歯黒には虫歯予防の効果もあった。

日本の武士や貴族は、何世紀にもわたり歯を黒く染める「お歯黒」を実践。黒い歯は古代日本では身分の象徴であり、美の基準でもあった。また、お歯黒には虫歯予防の効果もあった。

みんなの反応

お歯黒:歴史・文化と歯科への影響

“`htmlお歯黒の文化と歯科:歴史、理由、そして現代への影響

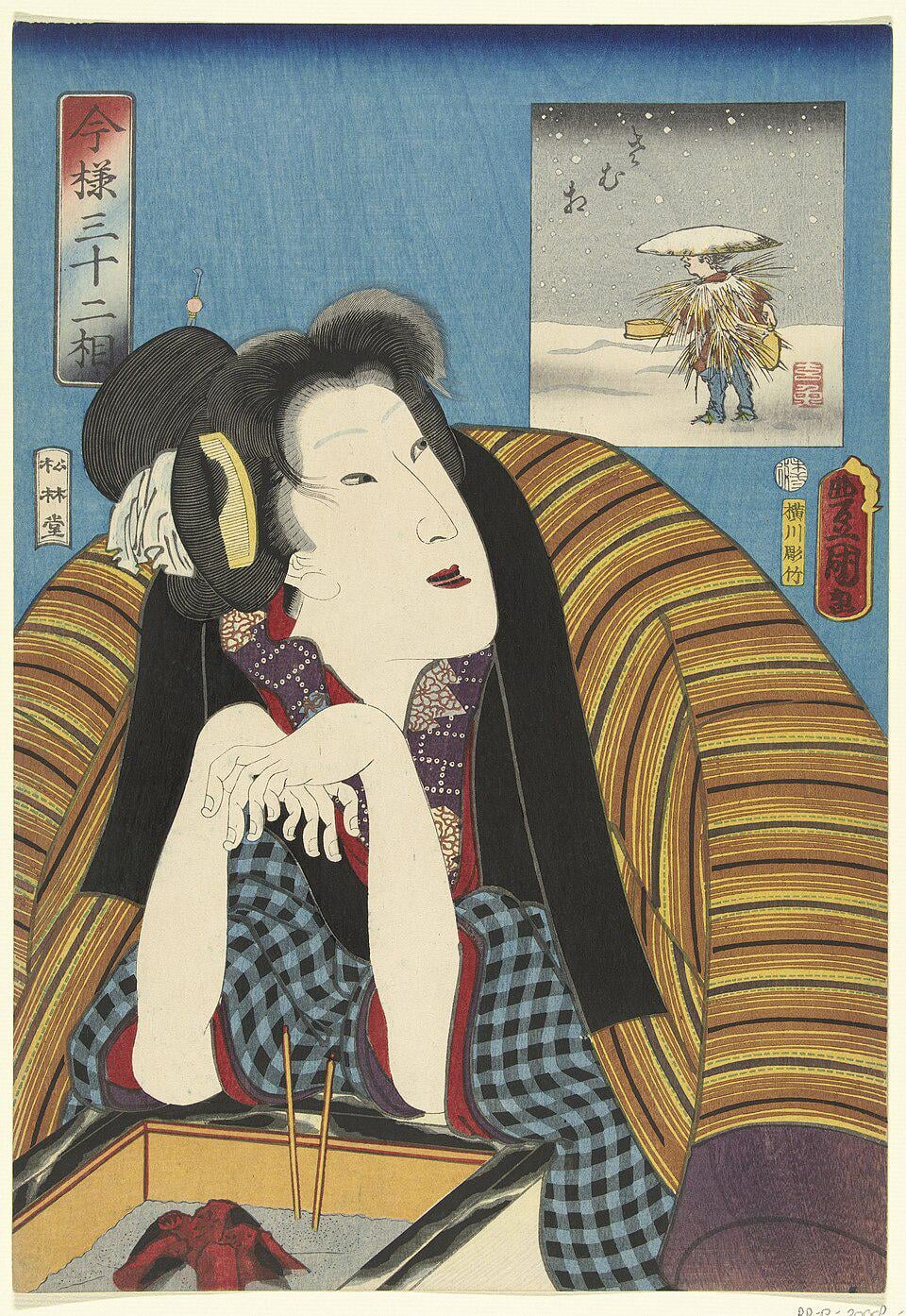

お歯黒、それは日本の歴史の中で独特の存在感を放ってきた風習です。現代人にとっては奇異に感じるかもしれませんが、かつては美の象徴、社会的なステータス、そして歯の保護という多岐にわたる意味合いを持っていました。この記事では、お歯黒の歴史的背景、歯科的な側面、そして現代におけるその影響について詳しく解説します。

お歯黒の歴史と文化

お歯黒の起源は古く、古墳時代にはその痕跡が見られます。平安時代には貴族社会で広く行われ、特に女性の成人儀礼の一つとして定着しました。江戸時代には武家社会にも広がり、既婚女性の身だしなみとして一般化しました。お歯黒は、単なる装飾だけでなく、貞節や成熟の象徴としても捉えられていました。結婚適齢期に達した女性が既婚者であることを示すサインであり、一種の身分証明のような役割も担っていたのです。男性の間でも、一部階級ではお歯黒を行うことがありました。

お歯黒の歯科的な側面

興味深いのは、お歯黒が歯科的な効果も持っていた可能性があるということです。お歯黒の主な材料は、鉄漿水(かねみず)と呼ばれる酢酸鉄溶液と、五倍子(ごばいし)から抽出されるタンニン酸です。これらの成分が歯のエナメル質と反応し、表面に強固な被膜を形成します。この被膜は、歯を酸から守り、虫歯の予防に一定の効果があったと考えられています。現代の研究でも、タンニン酸鉄には抗菌作用があることが示唆されており、お歯黒が口腔内の細菌繁殖を抑制し、歯周病の予防にも役立っていた可能性が指摘されています。しかし、お歯黒自体に研磨効果はないため、現代の歯科医療に取って代わるものではありません。

お歯黒の衰退と現代への影響

明治時代に入ると、西洋文化の影響を受け、お歯黒は野蛮な風習と見なされるようになりました。政府は、お歯黒を禁止する法令を発布し、徐々に衰退していきました。しかし、お歯黒は完全に消滅したわけではありません。現代でも、一部の伝統芸能(例えば、歌舞伎や能)では、役者が役柄を表現するためにお歯黒を施すことがあります。また、伝統文化への関心の高まりとともに、お歯黒に対する新たな評価も生まれています。一部のアーティストやデザイナーは、お歯黒を日本の美意識を表現する手段として再解釈し、現代的なアート作品やファッションに取り入れています。

お歯黒に関する統計的なデータ

お歯黒に関する統計的なデータは、主に文献資料や歴史的な記録に基づいており、現代的な統計調査はほとんど行われていません。しかし、江戸時代の浮世絵や文献からは、お歯黒を施した女性の割合や、身分階級によるお歯黒の有無などが推測できます。例えば、武家の女性は一般的に既婚後にお歯黒を施していたのに対し、農村部の女性は経済的な理由からお歯黒を行わない場合もあったようです。また、お歯黒に使用する道具や材料の価格に関する記録も存在し、当時の社会におけるお歯黒の位置づけを理解する上で貴重な情報源となっています。現代の統計データとしては、伝統芸能におけるお歯黒の使用頻度や、お歯黒をテーマにしたアート作品の展示回数などが挙げられますが、これらのデータは限られています。

まとめ

お歯黒は、単なる歯を黒く染める行為ではなく、日本の文化、歴史、そして美意識を象徴するものです。歯科的な側面も持ち合わせていた可能性があり、現代においても伝統芸能やアートを通してその姿を見ることができます。お歯黒は、私達に日本の歴史を振り返るきっかけを与え、多様な価値観を受け入れることの重要性を教えてくれるでしょう。

コメント