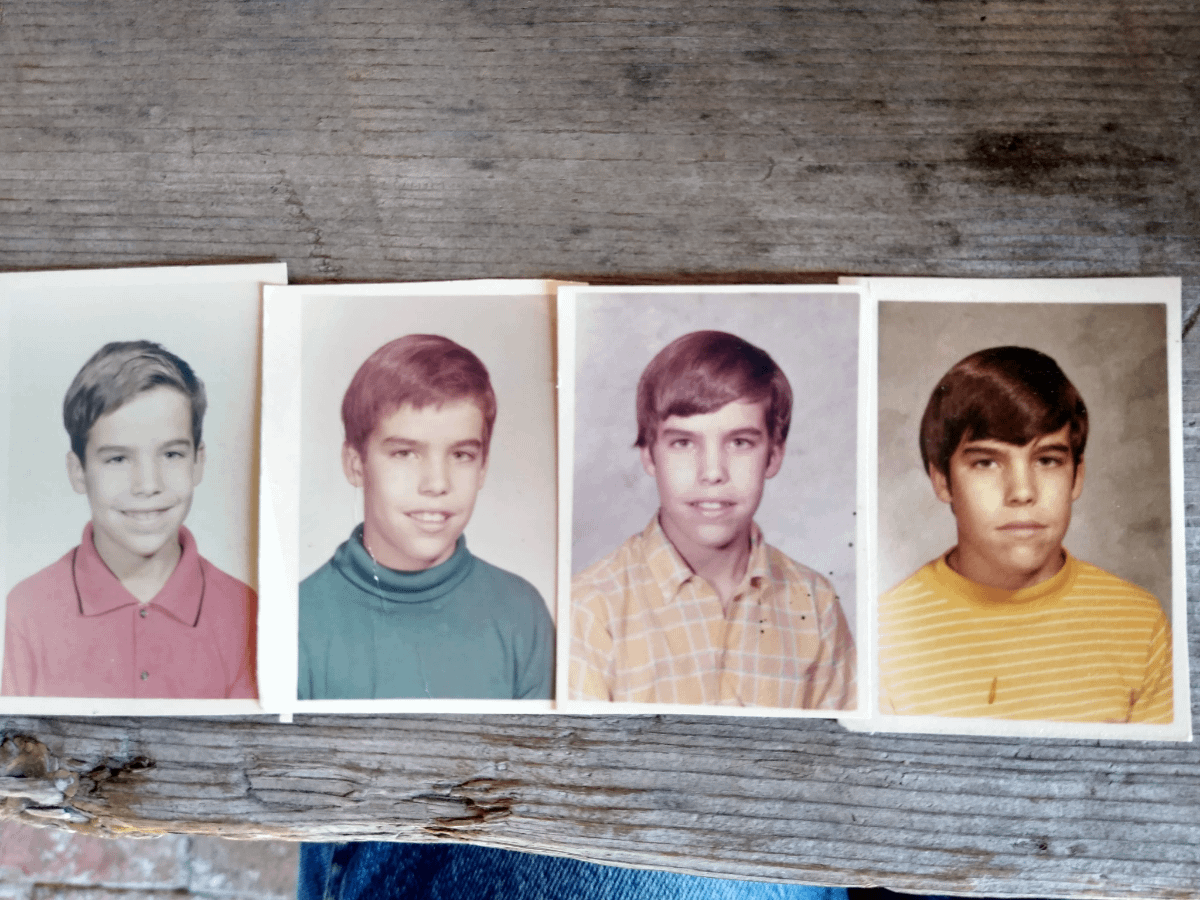

4年生から7年生の頃にかけて、自分の顔から無邪気さや熱意が失われていくのがわかった。

どんな話題?

ネットで話題!「笑顔消失」のミステリー。幼少期の輝く笑顔が、ある時期を境に消えてしまう現象に、共感の声が続出。

特に注目が集まっているのは、小学校高学年から中学校にかけての変化。写真を見比べると、あどけなさの残る笑顔から、どこか憂いを帯びた表情へと変化していく様子が、*くっきりと*見て取れます。原因はいじめ、家庭環境の変化、思春期の悩みなど様々推測されていますが、共通して言えるのは、子どもたちが様々な現実に直面し、葛藤を抱え始める時期であるということ。

先日、近所の子供たちを撮影する機会があったのですが、まさに同じような変化を感じました。小学校低学年の子はカメラに向かって、*キラキラ*した笑顔を見せてくれるのですが、高学年になるにつれて、シャッターを切る瞬間に*ハッ*としたような表情をする子が多かったんです。もしかしたら、彼らは写真を通して、自分の変化に気づき始めているのかもしれません。子どもたちの笑顔を守るために、大人ができることは何でしょうか?

4年生から7年生にかけて、顔から無垢と情熱が失われていく変化を捉えた写真が話題に。幼さから大人へと移り変わる過程で、表情の変化が如実に表れている。

みんなの反応

まぁ、そんなもんよな。**<人生のピークは10年くらい>**で、あとは坂道を転げ落ちるだけ。

アンドリュー・バーナード? (The Office のキャラ)

ワイにとって中学1年が人生で一番長くて最悪の年やったわ。

ウチの息子も同じだわ。「歯を見せて笑うのは嫌い」とか言うしw

ロングアイランドの金持ち教会で牧師補佐やってた時、12歳くらいの子供達の目から光が消えていくのを見て悲しくなったわ…

ワイも同じような写真シリーズあるわ。確か小学校2年生くらいから笑わなくなった気がする。喋るのもその頃やめたかも。

「もうこんなクソみたいな事に付き合ってられるか!」

中学校は多くの人にとってクソ。誰も彼もが苦労する時期。

いとこの卒業アルバム見たら、8歳から12歳にかけて似たような変化があったわ。母親が交通事故で亡くなって、父親が酒浸りになって、最終的にいとこを殴ったり壁に叩きつけたりするようになったらしい。DVっすね。父親が再婚して、その妻にいとこはクソみたいに扱われたらしい。普通の子供だったのが、PTSDで廃人みたいな顔になってた。毎年どんどん酷くなっててな。祖父母が引き取ったけど、もう手遅れだった。少しはマシになったけど、30年経った今でもティーンエイジャーの心のまま止まってる。

2022年から教師やってるんだけど、生徒の写真が全部入ってるシステムがあるんだよね。生徒が誰か確認したり、最初の頃は顔と名前を一致させるのに役立つように。コロナのせいで、2022年のうちの中学2年生の写真が、小学校5年生の時の写真だったんだよ。

ワイも同じだわ。未治療の鬱と、怒りに満ちた家庭環境が子供にそうさせるんだよ。

6年生の写真のブルー・スティール(モデルのキメ顔)に笑った!

学校写真カメラマンとして、これは興奮から倦怠感への平均的な移行期だって断言できる。

もしかしてロビー・バレンティノって名前じゃない? (怪奇ゾーングラビティフォールズのキャラ)

思春期が一番最悪だってマジレス。あれから立ち直ってないわ。

4年生の時はワイにそっくり。7年生の時はチェコフ(スタートレックのキャラ)にそっくり。

フォール・アウト・ボーイ始めてからやる気戻ってきた?

関係ないけど、ドジャースの試合見てる時の5回から9回のワイの顔そのもの。

当てさせてくれ:1965年、1966年、1967年、1968年。

でも今はスティーラーズのバックアップQBなんだから、全て良しってことでOK?

ブラッド・ケセロウスキー (NASCARドライバー) に似てる。

あー、このゲーム嫌いだわ。**<何年に何があったかハッキリわかってしまう>**。

ワイは学校好きだったけどな。でも高校ならありえるかも。小学校じゃないけど。

小学3年生から中学2年生くらいが、イジメが超楽しいって事に気づく時期。

写真のライティング、フィルム、背景が全部ワイが通ってた小学校(アメリカ以外の人向けに言うと1年生から6年生まで)の写真と同じっぽい。小学校1年生と3年生の時に同じセーター着て写真撮ったわ。うん、2年後にな…はぁ。いつか晒そうかな。

ワイの場合、小学5年生から6年生の間で**<一瞬で変わった>**www

成長の光と影:無垢からの変遷

“`html

「【愕然】4年生→7年生で顔から無垢と情熱が消えた…変わり果てた姿が話題に」という記事が示すテーマは、人の成長における重要な3つの段階、つまりchildhood(子ども時代)、adolescence(青年期)、そしてある意味でのdecline(衰退/凋落)を浮き彫りにしています。これは、単なる容姿の変化以上の、より深い社会的、心理的変化を指し示していると考えられます。この記事を起点に、それぞれの段階を分析し、統計的な背景情報を加えながら、人が成長する過程で何が起こるのかを詳しく解説します。

まず、childhood(子ども時代)は、一般的に無垢さや無邪気さが象徴される時期です。発達心理学では、この時期は、社会性や認知能力が急速に発達する時期とされています。子どもは遊びを通じて他者とのコミュニケーションを学び、世界を理解しようとします。脳の発達も著しく、新しい情報をどんどん吸収し、記憶力も向上します。統計的には、子どもの頃に質の高い教育や良好な家庭環境で育った人は、将来的に学業成績や社会適応度が高い傾向にあることが示されています。しかし、同時に、いじめや虐待といったネガティブな経験も、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。

次に、adolescence(青年期)は、身体的、心理的に大きな変化が起こる時期です。第二次性徴が始まり、体つきが大人に近づくと同時に、アイデンティティの確立や自己肯定感の探求が重要な課題となります。ホルモンバランスの変化は、感情の起伏を激しくし、時に衝動的な行動につながることもあります。社会的には、学校での人間関係が複雑化し、友人関係や恋愛関係が重要性を増します。文部科学省の調査によると、青年期の自殺率は先進国の中でも高い水準にあり、いじめや学業不振、家庭環境などが複合的に影響していると考えられます。また、SNSの利用も活発になり、他人との比較や情報過多によって、自己肯定感が低下するリスクも指摘されています。記事にある「無垢と情熱が消えた」という表現は、青年期特有の葛藤や社会への適応の過程で、本来持っていた純粋さや熱意が失われていく様子を示唆しているのかもしれません。

そして、decline(衰退/凋落)というキーワードは、ここでは必ずしもネガティブな意味だけではありません。青年期を経て、社会の一員として役割を担う中で、人は現実を知り、理想と現実のギャップに直面します。かつて抱いていた夢や希望が、時間の経過とともに変化したり、諦めざるを得なくなることもあります。しかし、それは成長の過程であり、経験を積むことで得られる知恵や深みがあるのも事実です。中年期以降は、これまでの経験を活かして社会に貢献したり、新たな目標を見つけて挑戦したりすることも可能です。統計的には、中年期以降も学習意欲を持ち続けたり、社会活動に参加したりする人は、幸福度が高い傾向にあることが示されています。

記事「【愕然】4年生→7年生で顔から無垢と情熱が消えた…変わり果てた姿が話題に」は、一見するとネガティブな変化に焦点を当てているように見えますが、実際には、人が成長する過程で誰もが経験する葛藤や変化を描写しています。重要なのは、それぞれの段階で起こる変化を理解し、適切なサポートを提供することです。子ども時代には安全な環境を提供し、青年期には自己肯定感を高めるための支援を行い、中年期以降は自己実現をサポートすることで、人はそれぞれの年代で充実した人生を送ることができるはずです。外見の変化だけでなく、内面の成長にも目を向け、多角的に捉えることが大切です。

“`

4年生から7年生にかけて、顔から無垢と情熱が失われていく変化を捉えた写真が話題に。幼さから大人へと移り変わる過程で、表情の変化が如実に表れている。

4年生から7年生にかけて、顔から無垢と情熱が失われていく変化を捉えた写真が話題に。幼さから大人へと移り変わる過程で、表情の変化が如実に表れている。

コメント