メルカトル図法における距離の認識と現実

どんな話題?

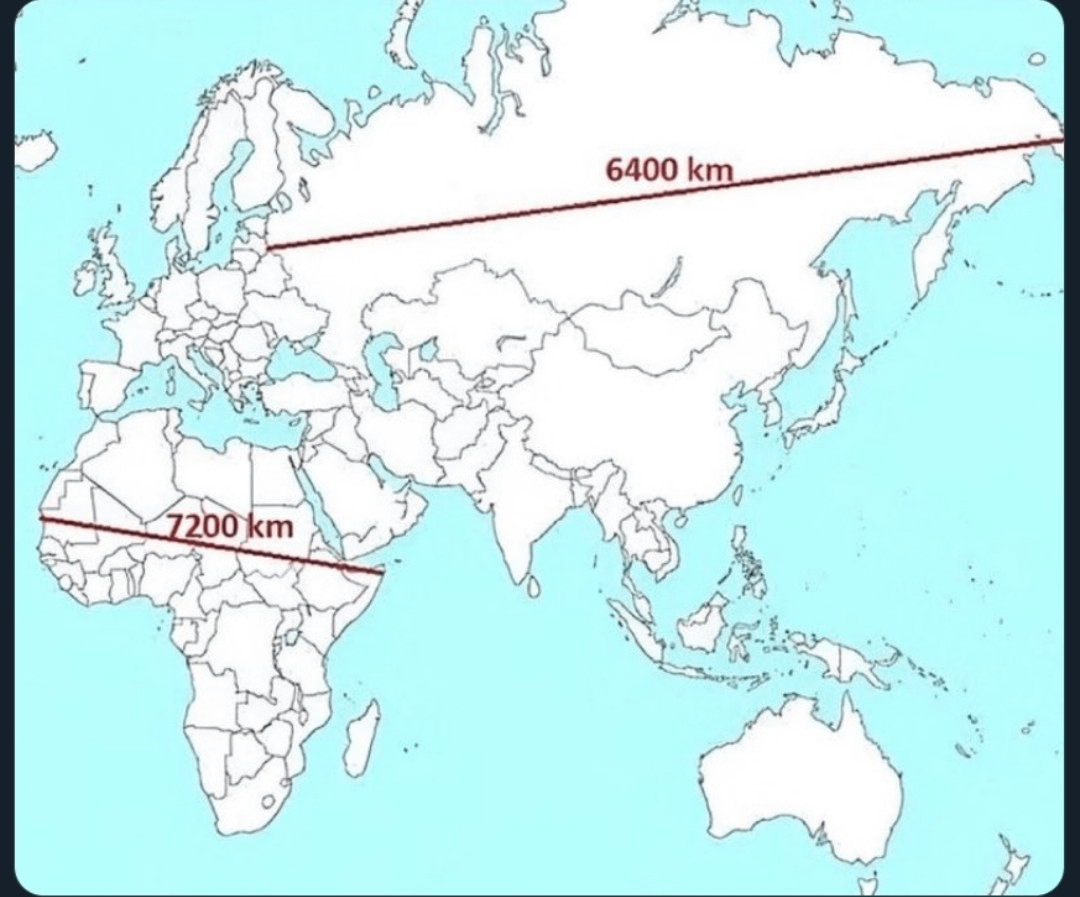

世界地図のメルカトル図法が生み出す錯覚!ロシアは東西9000km?実は…違うんです! 地球を平面に投影する以上、歪みは避けられない運命。メルカトル図法は特に高緯度地域を大きく見せてしまうんです。

実際の等角航路距離で比較すると、ロシアは約8540km、アフリカ大陸は約7300km。さらに驚きなのが、大圏距離(最短距離)で比較すると、ロシアはもっと短いんです。地図って、奥が深い!

地図の投影法が人々の認識に与える影響は想像以上。そこで、街角アンケートを敢行。「ロシアとアフリカ、どっちが大きい?」と聞いてみたところ、メルカトル図法のイメージが強いせいか、ほとんどの人が「ロシア!」と即答。世界は意外と、地図に”操られている”のかもしれませんね…プププ。

メルカトル図法では、高緯度地域の面積が誇張され、距離感覚が狂う。画像は、メルカトル図法での距離認識と実際の距離の違いを視覚的に示している。(Reddit投稿より)

みんなの反応

それは誤解だっての。メルカトル図法の読み方が間違ってるんだよ。メルカトル図法上の直線は、二点間の**等角航路距離**を示してるんだよ。つまり、地球の表面に沿って一定の方位を保つ線ってこと。

時々、地図投影法の不正確さについての投稿を見かけるけど、地図が自分の考え方にどれだけ影響を与えているかに改めて驚かされるわ。

3Dの球体である惑星を2Dで表現するには、非ユークリッド幾何学が必要だって話。

つまり、ロシアの距離は実際には約6,230km(3,871.5マイル)で、アフリカの距離は約7327.75km(4553.25マイル)ってこと?

なんで直線使ってんの? これらの距離を使うなら、両方の線は湾曲してるべきで、ロシアの方はもっと北に行ってこの切り取られた画像の範囲外に出るはずだろ。

メルカトル図法とは違う地図投影法で、陸地の大きさをすべて正しい相対的なサイズに保つために、陸地の代わりに海の縮尺を歪ませるものってないの?

うん、上の線は実際には全然直線じゃないし、もっとずーっと長いからな。

メルカトル図法の価値は、相対的な角度やナビゲーションに適していることだと理解してる。地球儀を平面にするから、極地がサイズの面で誇張されるんだ。でも、メルカトル図法から真のコンパス方位を得て、それを使って海を航海できる。

経験豊富な軍人と話したことがあるんだけど、彼らが地図の寸法に混乱していた。メルカトル図法が原因だと示唆して説明したら、彼らの目に光が宿った。極地用の地図が別にあると言っていた。クールな瞬間だったな。

これは実際の大きさを表していて、なかなか面白いな。

もう50年も前から知ってるけど、距離を処理するのがまだ難しいんだ。役に立つかもしれないし、そうでないかもしれないけど、次の変換概算が参考になるかも。

海図では距離なんて誰も気にしないからな。正しい方向に進んでいるかだけが大事なんだよ。

r/repostedasfuck に投稿されるべき

アフリカはロシアのほぼ2倍の大きさだ。地球儀があれば、それは明らかだ。

ほとんどすべての平面長方形の地図で、このような歪みが生じるんじゃないの?

ほとんどの人は、メルカトル図法ばかり見ているから、アフリカがどれだけ巨大か気づいてない。

なんで誰もザ・ホワイトハウスの地図の人々のシーンを投稿してないんだ… この話をするなら、絶対に外せないだろ。

義務的な投稿:[社会正義のための地図製作者 – ザ・ホワイトハウス](https://www.youtube.com/watch?v=AMfXVWFBrVo&ab_channel=TrevorRobinson)

ザ・ホワイトハウスのエピソードみたいに、ピータース図法地図を使わなきゃな!

そうそう、邪魔になる時は定規も持ち出す羽目になる時もあるわ。

ああ、ロシアが常に何かを補おうとしてるってことは、みんな知ってたよな。

メルカトル図法の罠:地図の誤解を解く

“`html

「メルカトル図法の罠!距離感覚が狂うってマジ?」でおなじみの**地図投影法**のテーマ、特に**メルカトル図法**における**サイズ比較**の誤解について、統計データや分析を交えながら掘り下げて解説します。地図は私たちが世界を理解するための強力なツールですが、その背後にはさまざまな「トリック」が隠されています。それは、球体である地球を平面の地図に落とし込む際に避けられない歪みです。

まず、**地図投影法**とは何か、簡単におさらいしましょう。地球は球体に近い形をしていますが、本やスマホで見る地図は平面です。この球体から平面への変換方法が**地図投影法**であり、様々な種類が存在します。それぞれの投影法は、特定の性質(例えば、角度、面積、距離)を保つように設計されていますが、全てを完璧に保つことはできません。

その中でも特に有名な**メルカトル図法**は、16世紀に航海のために考案されました。経線と緯線が直角に交わるため、角度が正確に保たれ、航海士はコンパスを使って地図上の直線を引くだけで、実際の航路を把握できました。しかし、その代償として、高緯度地方の面積が極端に拡大されるという歪みが生じています。

この面積の歪みを可視化するために、統計データを見てみましょう。例えば、**メルカトル図法**で描かれた世界地図では、グリーンランドがアフリカ大陸とほぼ同じ大きさに見えます。しかし、実際にはアフリカ大陸の面積は約3037万平方キロメートルであるのに対し、グリーンランドは約216万平方キロメートル。アフリカ大陸はグリーンランドの約14倍もの大きさなのです。同様に、カナダも南米大陸よりも大きく見えますが、実際には南米大陸の方が約1.7倍大きいのです。

なぜ、**メルカトル図法**でこのような歪みが生じるのでしょうか?それは、地球を平面に投影する際に、高緯度地方を無理やり引き伸ばしているからです。緯線は地球儀上では赤道から極に向かうほど間隔が狭まりますが、**メルカトル図法**では全ての緯線の間隔が等しくなるように調整されています。つまり、高緯度地方を大きく引き伸ばすことで、角度を保っているのです。

**メルカトル図法**の歪みは、単に地図上の見た目の問題にとどまりません。私たちの世界観にも影響を与えている可能性があります。ヨーロッパや北アメリカが高緯度に位置するため、**メルカトル図法**ではこれらの地域が相対的に大きく表示されます。これが、先進国中心の偏った世界観を強化する一因になっているという指摘もあります。近年では、**メルカトル図法**に代わる、より面積が正確な**地図投影法**(例えば、正積図法)を採用する教育機関やメディアが増えています。これによって、世界に対するより客観的な理解を深めることが期待されます。

重要なのは、地図は常に何らかの意図や制約を持って作られていることを理解することです。**メルカトル図法**の便利さと限界を認識し、他の**地図投影法**と組み合わせることで、より正確で多角的な世界像を描き出すことができるでしょう。**サイズ比較**の誤解を解き、地図リテラシーを高めることは、グローバルな視点を持つ上で不可欠なスキルと言えるでしょう。

“`

メルカトル図法では、高緯度地域の面積が誇張され、距離感覚が狂う。画像は、メルカトル図法での距離認識と実際の距離の違いを視覚的に示している。(Reddit投稿より)

メルカトル図法では、高緯度地域の面積が誇張され、距離感覚が狂う。画像は、メルカトル図法での距離認識と実際の距離の違いを視覚的に示している。(Reddit投稿より)

コメント