どんな話題?

まるでタイムスリップ!昔の葉巻工場では、なんと朗読係がいたらしい!工場労働者たちは、仕事中にニュースや小説を朗読してもらい、知識や娯楽を楽しんでいたんだとか。しかも、面白いことに、この朗読係、工場長ではなく労働者たちがお金を出し合って雇っていたんだって!まるで、現代のオーディオブックのよう。当時の労働環境を想像すると、なんだかワクワクするよね!

ふと、想像してみた。もしホラー小説を朗読したら、労働者たちは怖くて葉巻作りどころじゃなくなるかも?いやいや、怖い話を聞きながらの方が、逆に集中できるのかも!筆者も、カフェで仕事をする時、あえてちょっと怖いBGMを流してみたら、いつもより集中できた経験あり!人間の集中力って、意外と予測不能なのかもね。

1933年ハバナの葉巻工場では、労働者の知的刺激と無駄話防止のため、朗読係が古典を読んでいた。衝撃的な光景!

1933年ハバナの葉巻工場では、労働者の知的刺激と無駄話防止のため、朗読係が古典を読んでいた。衝撃的な光景!

みんなの反応

葉巻工場と朗読係:キューバの社会風景

「【衝撃】葉巻工場に朗読係を置いた結果www【1933年ハバナ】」という記事のテーマである「工場,朗読,葉巻」は、一見奇妙な組み合わせに見えますが、実は**20世紀初頭のキューバ**における社会・文化・労働環境を色濃く反映しています。本稿では、このユニークな慣習を分析し、統計データと背景情報を交えながら解説します。

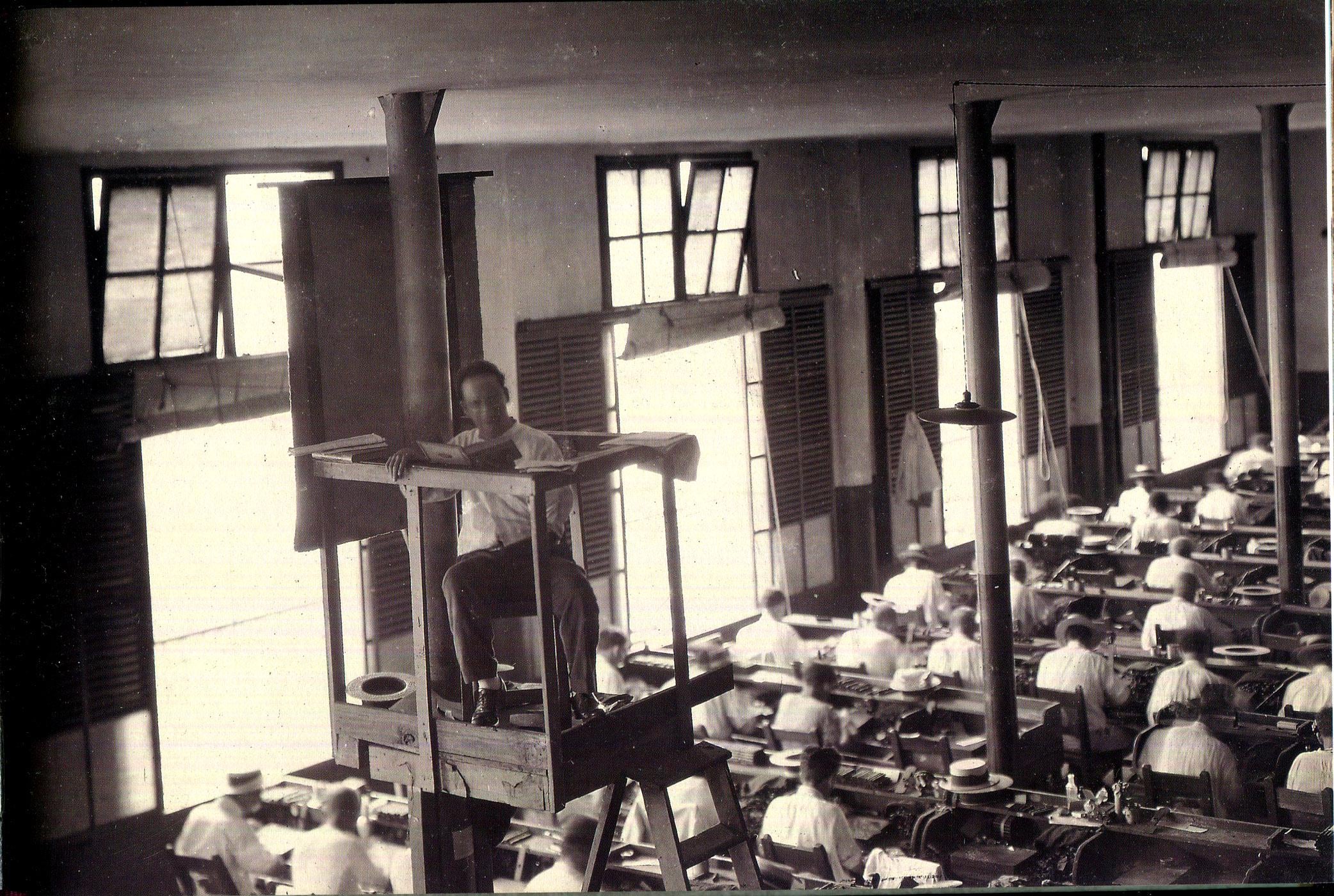

まず、**葉巻工場**における**朗読係**の存在は、単なる娯楽提供にとどまりませんでした。当時のキューバは識字率が低く、労働者は新聞や小説といった情報源に容易にアクセスできませんでした。そこで、工場主は**朗読係**を雇い、労働者が仕事をする傍らで、ニュース記事、政治論説、小説などを読み聞かせたのです。これは、労働者にとって情報収集の手段であると同時に、教養を高める機会でもありました。実際、当時の記録写真や証言からは、**労働者が朗読に熱心に耳を傾ける様子**が確認できます。

この慣習は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、**ハバナの葉巻工場**で特に広まりました。背景には、**キューバの独立運動**や**社会主義思想の浸透**があります。**朗読係**は、これらの思想を労働者に伝える役割も担い、政治的な意識を高める上で重要な存在となりました。例えば、独立運動の英雄ホセ・マルティの詩や文章が朗読されることで、**労働者の愛国心を刺激し、政治活動への参加を促した**と考えられます。

統計データとして、当時のキューバの識字率を見てみましょう。**1930年代のキューバの識字率は約60%**程度であり、これは他のラテンアメリカ諸国と比較しても低い水準でした。この低い識字率が、**朗読係**の必要性を高めた一因と言えるでしょう。また、**葉巻産業はキューバ経済の重要な柱**であり、多くの労働者が従事していました。これらの労働者は、**朗読**を通じて、政治、社会、文化に関する知識を習得し、社会的な地位向上を目指しました。

興味深いことに、**朗読係**が読む内容を労働者が選ぶこともありました。これは、労働者が単に情報を一方的に受け取るだけでなく、**自分たちの興味や関心に基づいた知識を選択できる**という点で、非常に画期的でした。また、**朗読**に対する批判や意見交換も活発に行われ、労働者間のコミュニケーションを促進する役割も果たしました。

しかし、**葉巻工場**における**朗読**の慣習は、常に肯定的に捉えられていたわけではありません。工場主の中には、**朗読**が労働者の政治意識を高め、労働運動を活発化させることを懸念する者もいました。実際に、**朗読**を通じて政治的な討論が白熱し、労働争議に発展するケースも存在しました。そのため、工場主によっては、**朗読係**が読む内容を検閲したり、政治的な内容を禁止したりする動きも見られました。

結論として、**葉巻工場**における**朗読係**の存在は、**単なる娯楽提供ではなく、労働者の教育、政治意識の向上、社会的な地位向上に貢献した重要な文化現象**でした。識字率の低い社会において、情報伝達の手段として、また、社会主義思想の普及の担い手として、**朗読係**は独自の役割を果たしました。このユニークな慣習は、**20世紀初頭のキューバ**における社会・文化・労働環境を理解する上で、欠かせない要素と言えるでしょう。 **キューバの歴史と葉巻産業**を語る上で、**朗読係**という存在は、決して忘れてはならない存在です。

コメント