どんな話題?

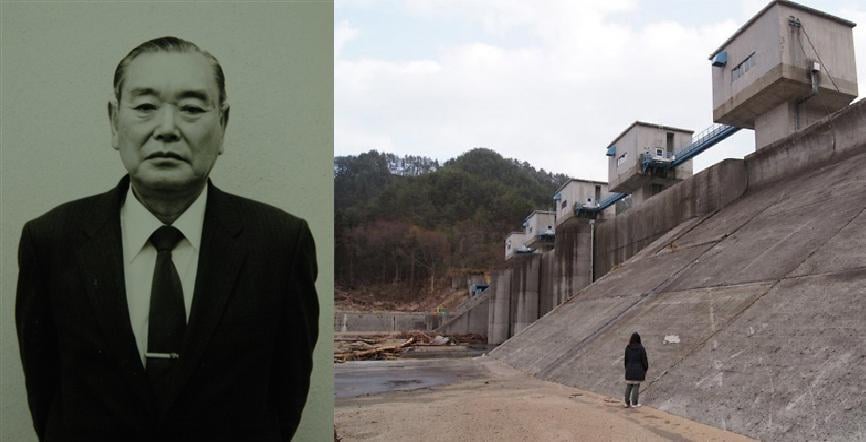

岩手県普代村の元村長、和村幸徳氏が建設を強く主張した高さ15.5メートルの津波対策堤防。当時、周辺の村が最大10メートルの防潮堤で十分と考えていた中、彼の決断が、東日本大震災で村を救ったことは紛れもない事実です。皮肉にも、津波見物に外へ出た住民1名が犠牲になったものの、堤防があったからこそ、甚大な被害を免れたのです。

和村氏は生前、「反対されても信念を持ってやり遂げれば、最後には理解される」と語っていたそうです。震災後、その言葉が現実となり、感謝の念が村中に溢れました。その後、周辺地域でも同様の高堤防が建設されるようになったことは、彼の先見の明を証明しています。

先日、テレビで見たドキュメンタリーでは、堤防建設の過程で、村人たちが「こんな高い壁を作って、海が見えなくなるじゃないか!」とブーブー文句を言っていたシーンが印象的でした。まるで、巨大なコンクリートの壁が、村の未来を塞いでしまうかのような不安があったのでしょう。でも、もし堤防がなかったら…ゾッとしますね。村人たちのブーブーも、今ではすっかり感謝のオノマトペに変わったことでしょう。

2011年の津波で甚大な被害が出た日本で、普代村は村長が建設した防波堤のおかげで被害を免れた。かつて批判された村長に、住民は感謝の墓参りをした。

2011年の津波で甚大な被害が出た日本で、普代村は村長が建設した防波堤のおかげで被害を免れた。かつて批判された村長に、住民は感謝の墓参りをした。

みんなの反応

教訓と先見の明:村を救った防災の奇跡

記事「【奇跡】村長が作った防波堤、津波から村を救う!→ 嘲笑してた住民が墓参り」は、まさに **防災** における **先見の明** の重要性と、過去の災害から学ぶ **教訓** の重みを痛烈に物語っています。この事例を紐解き、統計データや過去の事例を交えながら、防災におけるこれらの要素がどのように人命と財産を守るのかを深く掘り下げていきましょう。

まず、**先見の明** についてです。防災における先見の明とは、過去のデータや科学的な根拠に基づき、起こりうる災害を予測し、その影響を最小限に抑えるための対策を事前に講じる能力を指します。村長が建設した防波堤は、当時嘲笑の対象になったかもしれませんが、津波のリスクを予見し、住民の安全を守るという強い意志の表れでした。気候変動の影響で、近年、異常気象による災害リスクは確実に高まっています。例えば、気象庁のデータによれば、過去10年間で、短時間強雨の発生頻度は増加傾向にあり、河川の氾濫や土砂災害のリスクも高まっています。このようなデータに基づき、海岸沿いの地域では、津波だけでなく高潮対策も同時に進める必要があるでしょう。

次に、**教訓** です。過去の災害から得られた教訓は、未来の災害への備えにおいて非常に重要な役割を果たします。阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など、日本の災害史は、多くの教訓を私たちに教えてくれました。例えば、東日本大震災では、事前の避難訓練の重要性、緊急時の情報伝達手段の確立、そして、地域住民同士の協力体制の構築が、被害の軽減に大きく貢献したことが明らかになっています。これらの教訓を踏まえ、各地域では、独自のハザードマップを作成し、避難場所や避難経路を住民に周知徹底することが求められています。記事の事例のように、防波堤の建設は、過去の津波の教訓に基づいたものであり、具体的な対策を講じることで、将来の被害を軽減できることを示しています。

統計データは、防災対策の必要性を裏付ける強力な根拠となります。国土交通省の調査によれば、過去の災害における人的被害は、適切な避難行動によって大幅に減少することが示されています。早期避難の徹底、避難場所の安全性の確保、そして、避難生活に必要な物資の備蓄は、人命を守る上で不可欠です。また、近年注目されているのが、防災意識の向上です。内閣府の調査によれば、防災訓練への参加率が高い地域ほど、災害時の避難行動がスムーズに行われ、被害が少ない傾向があります。防災に関する情報を積極的に収集し、家族や地域社会で共有することで、災害に対する意識を高め、いざという時に適切な行動をとることができるようになります。

記事の村長の行動は、単なる偶然の幸運ではありません。それは、過去の教訓を真摯に受け止め、科学的な知見に基づき、未来のリスクに備えるという、 **防災** における **先見の明** の重要性を体現したものでした。住民が嘲笑したとしても、信念を曲げずに防波堤を建設した村長の決断は、結果として多くの人命を救いました。この事例は、私たちに、防災における **教訓** の重みと、 **先見の明** の重要性を改めて教えてくれます。過去の災害から学び、未来に備える。それが、私たちが未来の世代にできる、最大の貢献なのです。

コメント