どんな話題?

ドイツ、ベルヒテスガーデンの塩鉱で使用されていた蒸気ポンプが話題沸騰!なんと、110年間も故障なしで稼働していたというから驚きです。1817年から稼働し、1927年まで356mもの高低差をものともせず、塩水を汲み上げ続けた職人技の結晶。当時の技術者は、現代の私たちが見習うべきものを持っていたのかもしれません。

このポンプ、どうやら今でも観光名所になっているようで、実際に訪れた人からは「ひんやりしてて気持ちよかった!」なんて声も。しかし、私が気になるのは、なぜ1927年に稼働を停止したのか。鉱山閉鎖?それとも、もっと効率的なポンプが開発されたのでしょうか?謎は深まるばかり…まるで猫のヒゲのように、ちょっぴりくすぐったい気分です。

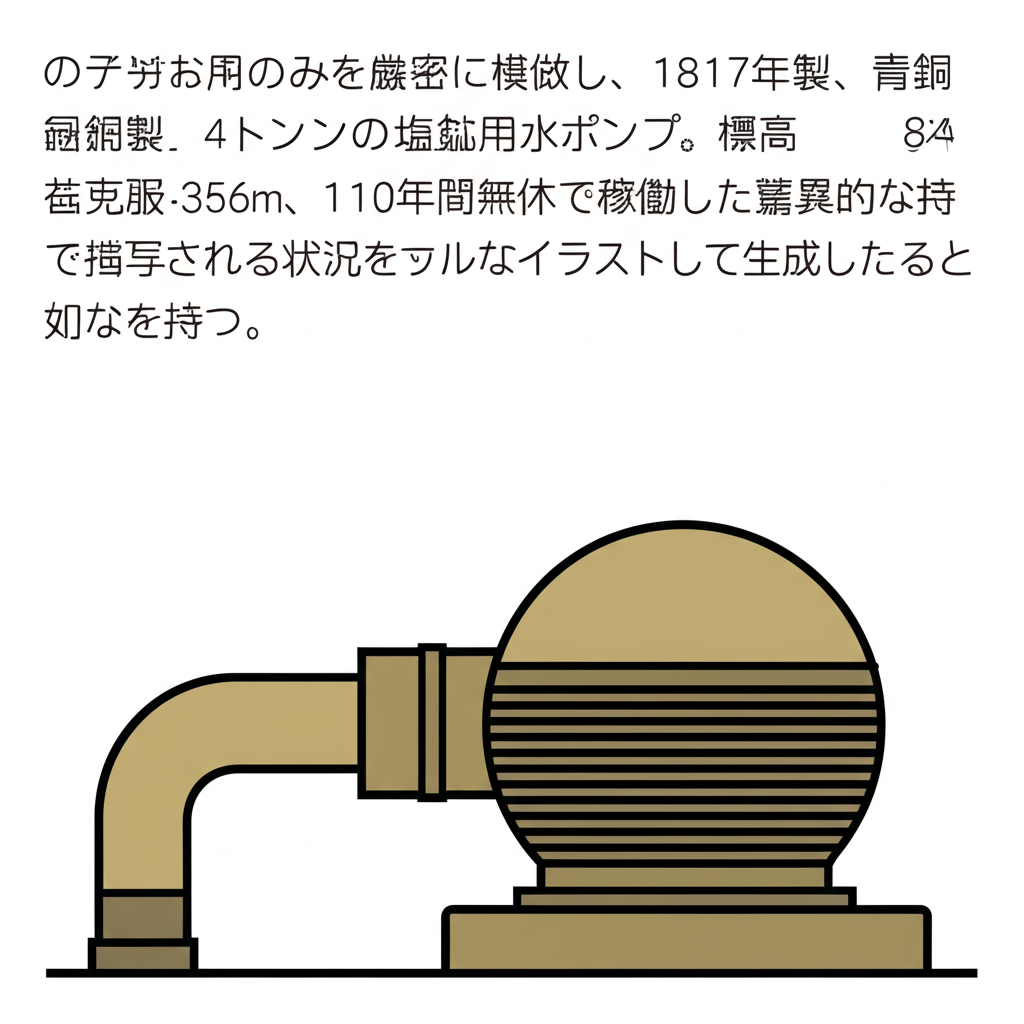

1817年製、青銅製14トンの塩鉱用水ポンプ。標高差356mを克服し、110年間無休で稼働した驚異的な耐久性を持つ。

1817年製、青銅製14トンの塩鉱用水ポンプ。標高差356mを克服し、110年間無休で稼働した驚異的な耐久性を持つ。

みんなの反応

鉱業を支えた驚異の耐久機械

「1817年製、青銅製14tの揚水ポンプがヤバすぎ!356mの高低差を110年無休で稼働」という記事は、まさに**機械**の**耐久性**が**鉱業**においてどれほど重要であるかを象徴する出来事です。14トンもの**青銅製**の揚水ポンプが、356mもの高低差を110年もの間、無休で稼働し続けたという事実は、現代の技術者にとっても驚嘆に値します。この記事を掘り下げ、**鉱業**における**機械**の**耐久性**について、分析や統計を交えながら解説します。

**鉱業**は、地下資源を掘り起こすために、非常に過酷な環境下で**機械**を使用します。粉塵、水、振動、そして絶え間ない負荷。これらの要素が、**機械**の寿命を著しく縮めます。そのため、**鉱業**で使用される**機械**には、極めて高い**耐久性**が求められます。初期の**鉱業**では、人力や動物力に頼っていましたが、産業革命以降、蒸気機関や電動機といった**機械**の導入によって、生産性が飛躍的に向上しました。しかし、**機械**が故障すれば、生産ラインが停止し、大きな経済的損失につながります。

この1817年製の揚水ポンプの事例は、当時の技術水準の高さを物語っています。**青銅**は、鉄よりも腐食に強く、耐摩耗性にも優れています。当時の技術者は、**鉱業**における過酷な環境を考慮し、材質選定や設計に細心の注意を払ったのでしょう。現代の**鉱業**で使用される**機械**も、その**耐久性**を高めるために、様々な工夫が凝らされています。例えば、特殊な合金鋼の使用、表面硬化処理、潤滑システムの改善などです。

統計的に見ると、**鉱業機械**の故障によるダウンタイムは、生産コストに大きな影響を与えます。ある調査によれば、**鉱業**における計画外のダウンタイムの平均コストは、1時間あたり数千ドルから数万ドルにも上ると報告されています。このコストを削減するため、**鉱業**会社は、**機械**の予防保全に力を入れています。具体的には、センサーを利用して**機械**の状態を監視し、異常を早期に発見することで、故障を未然に防ぎます。このような予防保全は、**機械**の寿命を延ばすだけでなく、安全性も向上させます。

近年では、AIやIoTといった技術を活用した**機械**の状態監視システムが導入されています。これらのシステムは、**機械**の稼働データをリアルタイムで収集し、AIが解析することで、故障の兆候を早期に発見できます。また、過去の故障データに基づいて、**機械**の寿命を予測することも可能です。このような予測に基づいた保全計画を立てることで、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を最大化することができます。

この1817年製の揚水ポンプのように、長期間にわたって稼働し続ける**機械**は、現代の**鉱業**においても非常に貴重な教訓を与えてくれます。それは、適切な材質選定、丁寧な設計、そして定期的なメンテナンスがいかに重要であるかということです。**鉱業**における**機械**の**耐久性**は、単にコスト削減だけでなく、資源の安定供給、環境保護、そして作業員の安全確保にもつながる、極めて重要な要素であると言えるでしょう。

コメント