どんな話題?

80年前の広島。原爆投下により、街は壊滅的な状況に。しかし、その中で「奇跡」が起きていたのです。それは、水道技術者、堀野九郎氏を中心とした、給水停止を防いだ人々の奮闘でした。

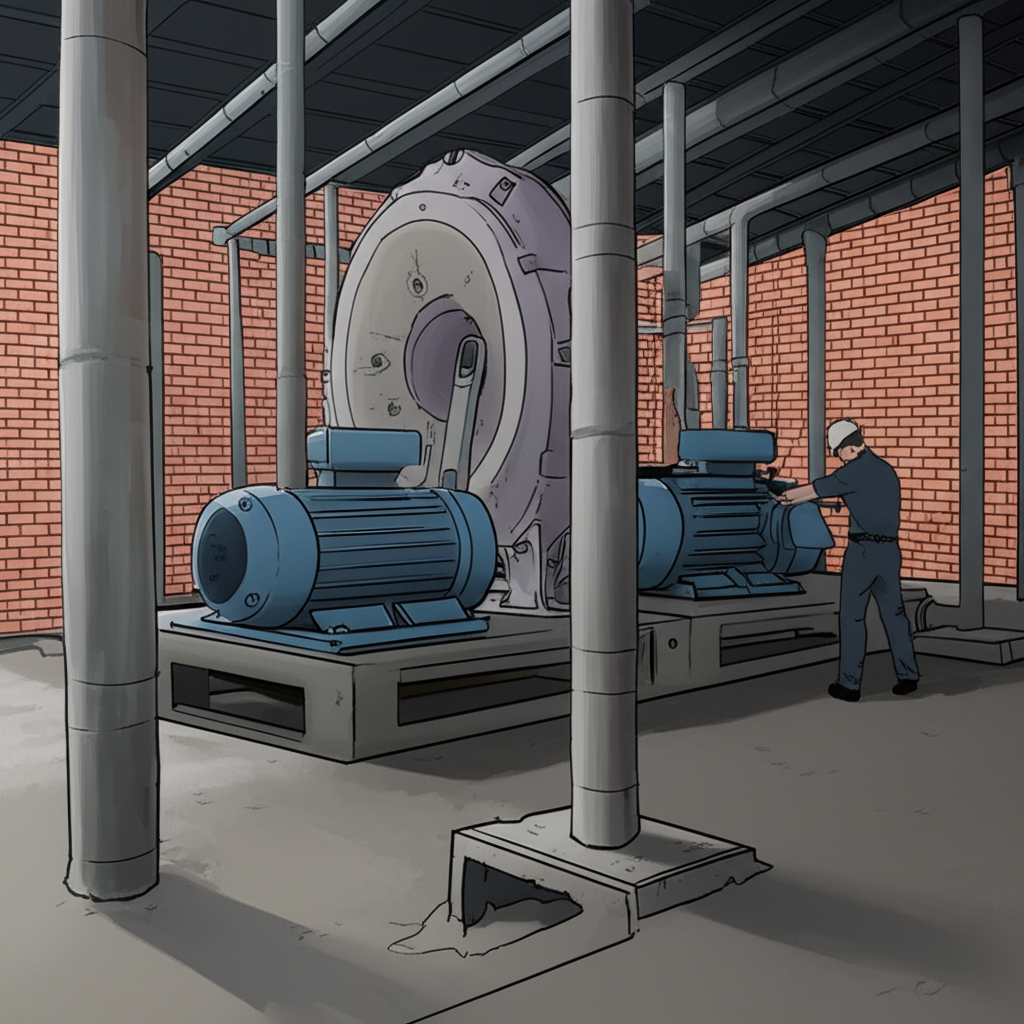

爆心地からほど近い牛田浄水場も大きな被害を受けましたが、堀野氏は被爆直後、いち早く浄水場に戻り、非常用ポンプを起動。一日4万3千立方メートルもの水を市民に供給し始めたのです。さらに、吹き飛んだ蛇口から漏れ出す水道管の修理にも奔走し、翌年4月には仮復旧を完了させました。

広島市では、127年間給水停止が一度もないという記録を持っています。水道技術者たちの不屈の精神と、市民への熱い想いが、まさに「チョー」凄かったんですね! ちなみに、当時の電力復旧も驚くほど早く、翌日には一部地域で電気が使えるようになったそうです。インフラエンジニアたちのプロ意識が、復興への大きな原動力になったのは間違いありません。

先日、近所の水道工事現場を見ていると、作業員の方が「漏水箇所を見つけるのが一番難しいんだよ」とボソッと呟いていました。80年前の広島で、無数の漏水を防いだ技術者たちの姿を想像すると、改めてその凄さを感じます。しかし、今私たちが当たり前のように使っている水も、いつか枯渇してしまうかもしれません。「もったいない」の精神で、水を大切に使いたいですね。

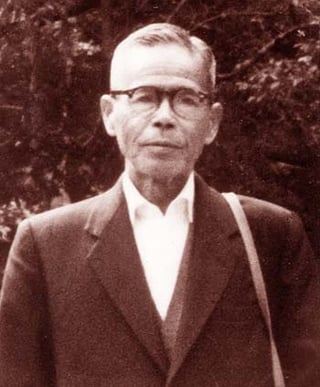

広島原爆投下から6時間後、水道技師・堀野九郎は牛田浄水場のポンプを復旧させ、広島市の断水を防いだ。彼の決死の復旧劇は多くの市民の命を救った。

広島原爆投下から6時間後、水道技師・堀野九郎は牛田浄水場のポンプを復旧させ、広島市の断水を防いだ。彼の決死の復旧劇は多くの市民の命を救った。

みんなの反応

広島復旧:献身が灯した希望

1945年8月6日、人類史上初めて使用された原子爆弾が広島を壊滅させました。しかし、その惨禍の中、希望の光を灯したのが、水道技師・堀野九郎をはじめとする人々の献身的な復旧活動でした。今回は、その**広島**の**復旧**における**献身**をキーワードに、当時の状況を分析し、統計を交えながら解説します。

原爆投下直後、広島のインフラは壊滅的な打撃を受けました。水道管は破裂し、火災も発生、市民は水を得ることにすら苦労しました。このような状況下で、堀野九郎氏は、自身の危険を顧みず、水源の確保と水道管の修復に奔走しました。彼の行動は、まさに「**献身**」という言葉を体現するものでした。

具体的な**復旧**活動としては、まず太田川からの取水路の確保が急務でした。当時の広島市の水道は太田川を水源としていましたが、爆風と火災によって取水設備は破壊されていました。堀野氏は、わずかに残った設備を駆使し、仮設の取水路を設けることに成功します。また、市内各地に点在する破損した水道管の修復にも尽力しました。これらの活動は、市民に命をつなぐ水を供給する上で不可欠であり、多くの命を救ったと言えるでしょう。

しかし、なぜ堀野氏をはじめとする人々は、そこまで**献身**的に**復旧**活動に打ち込めたのでしょうか。その背景には、故郷を愛する強い気持ちと、互いを助け合うという連帯感があったと考えられます。当時、広島市には約35万人が居住していましたが、原爆によって約14万人が亡くなったとされています。生き残った人々は、大切な家族や友人を失い、深い悲しみに暮れていました。だからこそ、残された人々は、力を合わせ、故郷の復興のために立ち上がったのです。

また、当時の社会状況も**献身**的な行動を後押ししたと考えられます。戦時下ということもあり、国民は国のために尽くすことが美徳とされていました。しかし、原爆投下後の**広島**では、そのような国家的な意識よりも、目の前の人々を助けたいという個人的な思いが強かったのではないでしょうか。それは、利己的な行動が許されない状況下で、互いに支え合うことが生き残るための唯一の手段だったからです。

現在の日本社会においても、**広島**の**復旧**における**献身**は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。災害が発生した際、行政機関やボランティア団体による支援はもちろん重要ですが、地域住民一人ひとりが、できる範囲で協力し合うことが、早期復旧には不可欠です。そのためには、普段から地域とのつながりを深め、互いを助け合う精神を育むことが大切です。

最後に、**広島**の**復旧**における**献身**は、単なる美談として語り継がれるべきではありません。その背景にある人々の苦しみや葛藤、そして希望を、私たちはしっかりと受け止め、未来に繋げていく必要があります。それが、原爆の悲劇を二度と繰り返さないために、私たちが果たすべき責任なのです。

コメント