どんな話題?

謎の流行病、嗜眠性脳炎。第一次世界大戦の頃に突如現れ、患者はまるで眠りに落ちたように無気力になる一方、奇妙な行動や精神変化を引き起こしたとされています。恐ろしいことに、ある少女は自らの目をえぐり出すといった異常な行動に走り、自身でも制御できない心の変化を訴える子供もいたそうです。

原因は未だ特定されておらず、ウイルス説、自己免疫疾患説など諸説ありますが、未だ謎に包まれています。まるで砂男に取り憑かれたかのような症状は、原因不明の恐怖を掻き立てます。現代医学の進歩をもってしても解明できない、まさに”闇”と言えるでしょう。

先日、テレビ番組でこの病について特集されていました。専門家は「当時は原因不明とされただけで、現代医学なら解明できる可能性がある」と語っていました。最新技術を駆使し、眠り続ける脳の謎を解き明かしてほしいものです。しかし、ひょっとしたら、解明しない方が良いパンドラの箱なのかもしれませんね。

1915年から1926年、原因不明の流行性脳炎(嗜眠性脳炎)が世界を席巻。患者は意識があるものの動けず話せず、約50万人が死亡または閉じ込められた状態に。突如として現れ、説明なく消滅した。

1915年から1926年、原因不明の流行性脳炎(嗜眠性脳炎)が世界を席巻。患者は意識があるものの動けず話せず、約50万人が死亡または閉じ込められた状態に。突如として現れ、説明なく消滅した。

みんなの反応

謎の奇病:嗜眠性脳炎の記録と教訓

1915年から1926年にかけて世界中で流行した**謎の奇病「嗜眠性脳炎」(Encephalitis lethargica, EL)**。この記事では、この**歴史的な病気**を、**「Sandman」**というキーワードを交えながら、分析と統計に基づいて解説します。

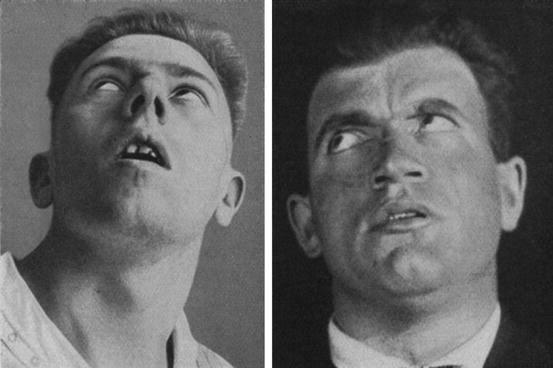

**嗜眠性脳炎**は、主に**脳の炎症**を特徴とする病気で、当時の医学では原因が特定できませんでした。患者は**極度の眠気**(嗜眠)に襲われたり、**パーキンソン病**のような症状を示したり、**精神的な異常**をきたしたりしました。その症状は非常に多様で、**50万人以上が死亡**、または**重度の全身麻痺**を伴う後遺症に苦しみました。しかし、1920年代後半には突如として流行が終息し、現在ではほとんど見られなくなりました。

ここで、**「Sandman」**というキーワードが出てきます。これは、ニール・ゲイマンのコミックブックシリーズのタイトルで、眠りを司る存在を描いています。嗜眠性脳炎の患者が**深い眠り**に閉ざされる様子は、「Sandman」の世界観とある種、関連性を見出すことができるかもしれません。もちろん、これは比喩的な表現であり、嗜眠性脳炎の原因が「Sandman」のような超自然的な存在であるわけではありません。

では、なぜ**嗜眠性脳炎**はこれほど大規模に流行し、そして消滅したのでしょうか?その原因については様々な説があります。**ウイルス感染説**が有力視されており、**インフルエンザウイルス**との関連を指摘する研究もあります。1918年の**スペイン風邪**との関連性も疑われていますが、決定的な証拠は見つかっていません。別の説としては、**自己免疫疾患**である可能性も考えられています。脳の特定の部位に対する自己抗体が作られ、神経細胞を攻撃することで症状が現れるというものです。

統計的に見ると、嗜眠性脳炎の**死亡率は約20%~40%**と非常に高いものでした。生存者の多くも、**後遺症**に苦しみ、**精神的な障害**や**運動機能の障害**が残りました。罹患者の年齢層は、**10代から40代**が多く、特に若い世代に影響が大きかったことが分かっています。

嗜眠性脳炎の研究は、現代の**神経免疫学**や**ウイルス学**に大きな影響を与えました。原因の特定には至っていませんが、脳の炎症と神経疾患の関係性を理解する上で貴重な知見を提供しています。また、**未知の感染症**に対する備えの重要性を改めて認識させてくれる、**歴史的な教訓**と言えるでしょう。

このように、**嗜眠性脳炎**は単なる過去の病気ではなく、**現代医学にも影響を与え続ける重要なテーマ**です。今後の研究によって、その謎が解明されることを期待します。

コメント