どんな話題?

第二次世界大戦中、英国に派遣される米兵向けに作成された小冊子が話題を呼んでいます。その名も「英国におけるアメリカ軍人への指示」。

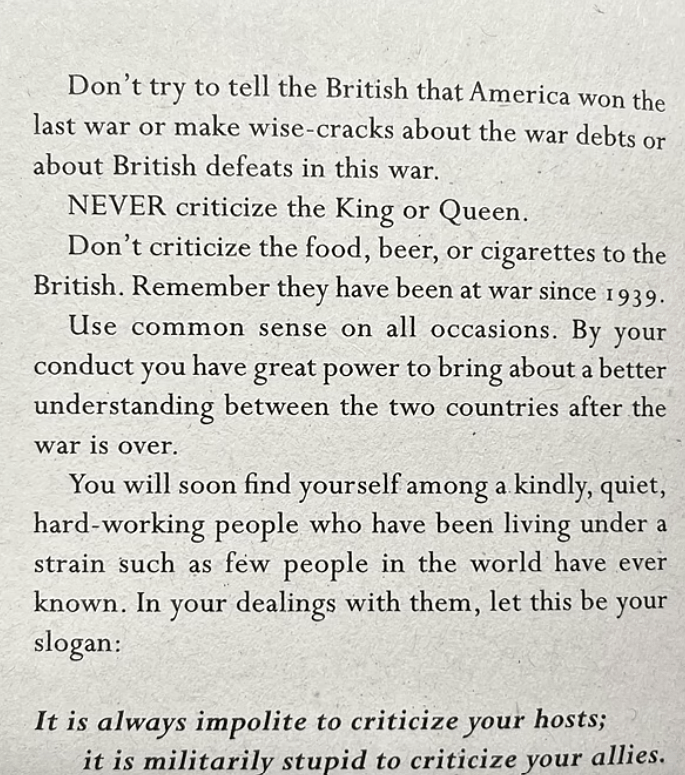

内容は、コーヒーと紅茶のジョークから始まり、現地の女性に対する敬意、そして何よりも「ホスト国を批判しない、同盟国を批判しない」という軍事的な鉄則を説いています。当時のアメリカの、洗練された紳士的な一面が垣間見えますね。特に、最後の「批判は非礼であり、軍事的に愚か」という一文は、ズシンと心に響きます。

戦時中、食料事情が悪かったイギリスの家庭を訪問する際、アメリカ兵は自分たちの配給食糧を「お土産」として持参するのが推奨されていたそうです。特にベーコンは喜ばれたとか。そんな中、私の知り合いのおじいちゃん(元軍人)は、イギリス人夫婦の前で豚肉を窓からポイポイ捨てる嫌がらせをしていたそうです。同じ軍人でも、こうも違うのかと、世の中の理不尽さを感じました。

1942年、米軍は英国駐留兵に「英国女性にアメリカのライフスタイルを押し付けず、英国の文化や習慣を尊重するように」という指示を出した。(Redditより)

1942年、米軍は英国駐留兵に「英国女性にアメリカのライフスタイルを押し付けず、英国の文化や習慣を尊重するように」という指示を出した。(Redditより)

みんなの反応

米軍ハンドブックに見る異文化理解

`第二次世界大戦(World War II)は、グローバルな紛争であり、多くの国の軍隊が互いに協力、または対峙しました。この状況において、**文化的な違い**は、思わぬ摩擦や誤解を生み出す原因となりました。特に、連合国であるアメリカとイギリスの間でも、その違いは顕著であり、円滑な協力体制を築くためには、それを理解し、克服する必要がありました。

このような背景から、米軍は1942年に**英国駐留兵向けのハンドブック**を作成しました。これは、文化的な違いから生じる問題を未然に防ぎ、よりスムーズな連携を促すことを目的としていました。このハンドブックは、当時の米軍が、異文化コミュニケーションの重要性を認識していたことを示しています。例えば、記事「【戦慄】米軍、1942年の英国駐留兵にヤバすぎる指示をしていた…」で取り上げられているように、イギリスの習慣や考え方を理解するための具体的な指示が含まれていたと考えられます。このハンドブックの内容を分析することで、当時のアメリカとイギリスの間で、どのような誤解が生じやすかったのか、また、それを解消するためにどのような努力がなされていたのかを知ることができます。

しかし、ハンドブックの内容は必ずしも客観的なものではなく、当時のアメリカの視点から見たイギリス文化のステレオタイプや偏見が含まれている可能性もあります。例えば、イギリス人のユーモアのセンスや皮肉、習慣などを理解することは、アメリカ人にとって難しかったかもしれません。統計的なデータはありませんが、ハンドブックが実際にどれだけ効果を発揮したかについては、議論の余地があります。兵士個々の性格や経験、教育レベルなども影響するため、ハンドブックだけで全ての文化的な問題を解決することは不可能だったでしょう。

このハンドブックの存在は、**軍事的な協力関係**を築く上で、**文化的な理解**が不可欠であることを示しています。特に第二次世界大戦のような大規模な国際紛争においては、異なる文化を持つ兵士たちが協力し合う必要があり、そのための準備は非常に重要でした。現代の多国籍軍においても、この教訓は生かされています。異なる文化背景を持つ兵士たちが、互いに理解し、尊重し合うためのトレーニングや教育が、より重要視されるようになっています。

現在では、**文化人類学**や**社会心理学**といった学問分野の研究成果が、軍隊における異文化コミュニケーションの促進に役立てられています。例えば、異なる文化における非言語コミュニケーションの違いを理解したり、文化的な価値観の違いから生じる誤解を未然に防ぐためのトレーニングが行われています。また、統計的なデータに基づき、特定の文化グループ間で、どのようなコミュニケーション上の問題が生じやすいのかを分析し、対策を講じることも行われています。

結局のところ、1942年のハンドブックは、現代の多文化共生社会における課題に通じる部分があります。異文化理解は、軍事的な場面だけでなく、ビジネスや教育、日常生活においても、ますます重要になっています。私たちが、異なる文化を持つ人々とのコミュニケーションを円滑に行い、相互理解を深めるためには、常に学び続ける姿勢が求められると言えるでしょう。**異文化理解**は、単なる知識の習得ではなく、相手を尊重し、共感する心を持つことが大切なのです。

`

コメント