どんな話題?

今回のテーマは、創造性と科学、そしてノーベル賞受賞者の意外な共通点について。多くの意見では、科学的才能と芸術的才能は、必ずしも排他的なものではない、むしろ互いに影響し合う可能性が示唆されています。幼少期の教育環境や経済的余裕が、様々な分野への関心を育み、それが才能開花につながるという指摘も。また、ノーベル賞受賞者のような優れた人物は、多方面にわたる能力を持ち合わせていることが多いようです。

先日、街の小さなギャラリーで、物理学者が描いたという抽象画を見ました。色彩がビビッドで、構図はチグハグ。正直「うーん?」と思ったんですが、解説を読むと、最先端の物理学理論がベースになっているとか。難解すぎて理解不能!でも、そのアンバランスさが、逆に創造性を刺激するのかも…なんて、妙に納得してしまいました。

ノーベル賞受賞科学者は、平均的な科学者よりも芸術活動に携わる割合が大幅に高い。歌、ダンス、演劇は約25倍、美術は約17倍、詩作は約12倍、音楽は約4倍である。

ノーベル賞受賞科学者は、平均的な科学者よりも芸術活動に携わる割合が大幅に高い。歌、ダンス、演劇は約25倍、美術は約17倍、詩作は約12倍、音楽は約4倍である。

みんなの反応

ノーベル賞科学者の創造性:データ分析

“`htmlノーベル賞科学者は多才?創造性と科学者の才能をデータで分析

「ノーベル賞科学者、実は多才すぎ! 歌って踊って詩も書くとかマジ?」というテーマは、科学者のイメージを覆す興味深い視点を提供します。多くの人が、**科学者**を研究室に閉じこもって難しい数式を解いているイメージを持つかもしれませんが、実際には、彼らの多くが芸術や音楽、文学など、幅広い分野で才能を発揮しているのです。この現象は、一見すると意外に思えますが、**創造性**というキーワードで紐解くことができます。

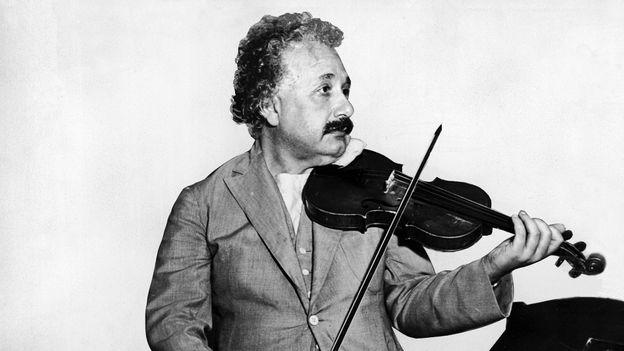

まず、**創造性**と**科学的才能**は、互いに独立したものではなく、密接に関連していると考えられます。科学的な発見は、既存の知識や理論を組み合わせるだけでなく、新しい視点や発想、つまり創造性が不可欠です。アインシュタインがバイオリンを愛し、相対性理論の着想に音楽が影響を与えたという逸話は、この関連性を象徴しています。

では、科学者の多才さを裏付けるデータは存在するのでしょうか?残念ながら、ノーベル賞受賞者全員の趣味や特技を網羅的に調査した統計は存在しません。しかし、科学者の創造性に関する研究は数多く存在します。例えば、心理学者のロバート・ルート=バーンスタインは、ノーベル賞受賞者を含む優れた科学者は、趣味として芸術や音楽に取り組む傾向が強いことを示唆しています。彼の研究によると、科学者を含むクリエイティブな人々は、異なる分野の知識を組み合わせ、新しいアイデアを生み出す能力が高いことが示されています。

さらに、脳科学的な視点からも、**科学者**の多才さを説明することができます。人間の脳は、論理的な思考を司る左脳と、直感的・創造的な思考を司る右脳に分かれていると言われています。一般的に、**科学者**は左脳を酷使するイメージがありますが、優れた**科学者**は、左右両方の脳をバランス良く使うことで、より深い洞察を得ている可能性があります。芸術や音楽などの活動は、右脳を活性化させ、左脳的な思考を補完する役割を果たすと考えられます。

もちろん、全ての**科学者**が多才であるとは限りません。才能の開花には、個人の興味、教育環境、そして何よりも情熱が重要です。しかし、多くの**ノーベル賞科学者**が、科学以外の分野でも優れた才能を発揮しているという事実は、科学的な探求における創造性の重要性を示唆しています。そして、私たち自身も、科学者という職業だけでなく、自分の興味や才能を追求することで、より豊かな人生を送ることができるのかもしれません。

重要なのは、**創造性**は生まれつきの**才能**だけでなく、努力や経験によって磨かれる能力であるということです。日々の生活の中で、新しいことに挑戦したり、異なる分野の知識を学んだりすることで、私たちは誰でも創造性を高めることができます。そして、それが科学的な思考や問題解決能力にも良い影響を与える可能性があるのです。

結論として、**ノーベル賞科学者**の多才さは、彼らが優れた**科学者**であることと無関係ではありません。むしろ、幅広い分野での経験が、科学的な探求における新しい視点や発想を生み出す原動力となっているのです。私たちは、彼らのように多才になる必要はありませんが、自分の興味や才能を大切にし、創造性を高める努力をすることで、より豊かな人生を送ることができるでしょう。

“`

コメント