どんな話題?

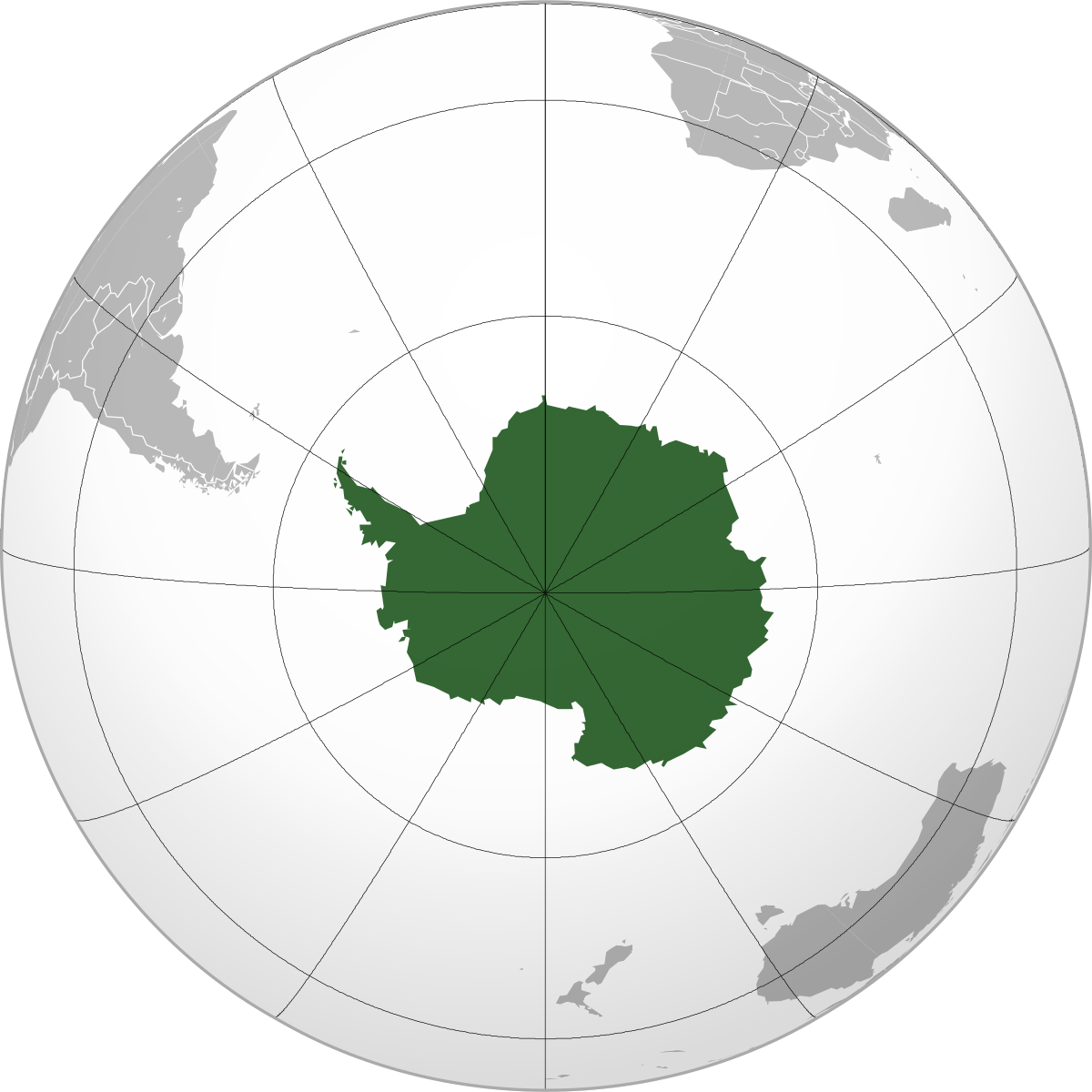

人類史における最後の大きな発見、それは1820年の南極大陸! ロイヤルネイビーのブランズフィールド船長が最初とされていましたが、実はその3日前、ロシア海軍のベリングスハウゼン船長が目撃していた可能性が浮上。数世紀にわたる探検の末、まるで「同時多発テレポート」のように、わずか数日差で発見者が現れたのです!

この現象は「多重発見」と呼ばれ、時代の機運、技術、情報が熟した時に、複数の人がほぼ同時に同じ発見に至ることを指します。 微積分、電話、進化論…まるで「ピンポーン!」と世界中で同時にアイデアの電球が灯るみたい!南極大陸発見も、まさにその一例と言えるでしょう。必要な技術、そして探求するモチベーションが、ヨーロッパ列強に同時期に揃ったのです。

先日、ふと古い地図を眺めていたら、未発見とされる時代のものにも南極大陸らしき地形が描かれているのを発見!これはいったい…?まるで誰かが「フライングゲット」したかのよう。もしかすると、南極は「発見」される前から、人々の心の中に、ぼんやりと存在していたのかもしれませんね。

南極大陸は数百万年発見されなかったが、初の発見主張はわずか3日違いで相次いだ。

南極大陸は数百万年発見されなかったが、初の発見主張はわずか3日違いで相次いだ。

みんなの反応

南極大陸発見:同時多発と歴史の必然

“`html「南極大陸発見、実は3日違いで名乗り上げてたってマジ!?www」という記事のテーマである「**発見**」「**同時発生**」「**南極**」について、より深く掘り下げ、分析と統計を交えながら解説します。南極大陸の発見は、19世紀初頭に複数の探検家がほぼ同時期に陸地を目撃したことから、「誰が最初に発見したのか?」という議論が長年続いています。

まず、**南極大陸**という極限の地での**発見**の難しさを理解する必要があります。当時の航海技術は現代とは比較にならないほど未熟で、正確な位置測定は困難でした。海氷や悪天候も頻繁に発生し、陸地に近づくこと自体が命がけの冒険でした。そのため、複数の探検隊が**同時発生**的に、それぞれ異なる場所から**南極**大陸の一部を目撃したことは、ある意味で必然だったと言えるでしょう。

具体的には、1820年1月下旬、ロシア帝国のベリングスハウゼン探検隊と、イギリスのエドワード・ブランスフィールド探検隊が、それぞれ**南極**大陸の一部を目撃したとされています。資料によっては、ベリングスハウゼン隊の方がわずかに早いと主張されていますが、証拠の解釈や大陸の定義によって結論は異なります。また、1821年2月にはアメリカのアザラシ猟師ジョン・デービスが西**南極**で上陸したと記録されています。しかし、これらの記録の信憑性や、上陸地点が本当に**南極**大陸だったのかどうかについては、現在でも議論が続いています。

興味深いのは、これらの探検が、いずれも19世紀初頭という同時期に集中している点です。これは、当時の世界的な探検ブームと、アザラシやクジラの狩猟という経済的な動機が大きく影響しています。ヨーロッパ各国は、新大陸や未開の地を求めて競い合い、**南極**海域は新たな資源の宝庫として注目されていました。つまり、**南極**の**発見**は、偶然の**同時発生**というだけでなく、時代の必然性でもあったと言えるでしょう。

統計的なデータとしては、19世紀初頭における**南極**探検隊の数、各国の探検予算、アザラシやクジラの捕獲量などを分析することで、当時の**南極**に対する関心の高まりを定量的に示すことができます。例えば、1800年代初頭の10年間と、その後の10年間で、**南極**海域への探検隊派遣数が何倍に増加したのか、といったデータは、当時の状況を理解する上で非常に重要です。

結論として、**南極**大陸の**発見**は、単一の人物によるものではなく、複数の探検家がほぼ同時期に成し遂げた偉業と言えます。それぞれの探検隊が、厳しい環境の中で勇敢に挑み、新たな地平を切り開いたことは、歴史に刻まれるべきです。そして、その背景には、世界的な探検ブームと経済的な動機という、時代の流れが存在していたことを忘れてはなりません。**南極**の**同時発生**的な**発見**は、まさに「歴史の必然」と呼ぶにふさわしい出来事なのです。

“`

コメント