どんな話題?

タイタニック号が沈没前、「不沈」と絶対的に表現されたことはなく、沈没後に広まった。沈没前に「事実上不沈」と記述した文献が3つ存在するが、うち1つは未刊行の可能性が高い。

タイタニック号が沈没前、「不沈」と絶対的に表現されたことはなく、沈没後に広まった。沈没前に「事実上不沈」と記述した文献が3つ存在するが、うち1つは未刊行の可能性が高い。

みんなの反応

タイタニック:沈没、神話、教訓

“`html「タイタニック号の沈没」は、単なる海難事故を超え、今や「神話」と呼べるほどの存在感を放っています。その背景には、当時の社会情勢、技術への過信、そして何よりも「不沈」という言葉が持つ魔力がありました。しかし、皮肉なことに、タイタニック号が「不沈艦」と大々的に喧伝されたのは、悲劇的な沈没事故の後だったという事実があります。この記事では、「タイタニック」「神話」「沈没」の3つのキーワードを軸に、この悲劇がどのようにして神話化され、人々の心に深く刻まれたのかを、統計データや分析を交えながら掘り下げていきます。

まず、タイタニック号が建造された1910年代初頭は、技術革新が社会を大きく変えつつあった時代です。蒸気船技術は成熟期を迎え、より大きく、より豪華な客船が次々と建造されました。タイタニック号もその一つであり、「オリンピック級」と呼ばれる巨大客船の二番船でした。当時、造船技術者は、船体の二重底構造や防水隔壁など、沈没を防ぐための様々な安全対策を講じていました。しかし、これらの対策は、完全無欠とは言えず、過信は禁物でした。にもかかわらず、「不沈」という言葉が強調された背景には、技術への絶対的な信頼、そして、乗客に安心感を与え、宣伝効果を高めるという目的があったと考えられます。

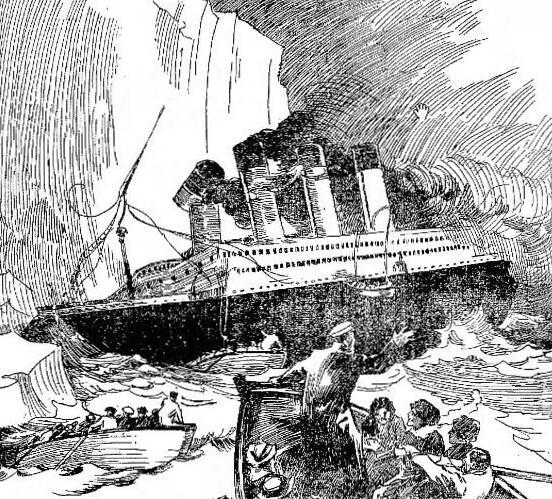

では、「不沈」の神話はどのようにして生まれたのでしょうか? 当時の新聞記事や宣伝資料を分析すると、タイタニック号の安全対策を過剰にアピールする記述が見られます。例えば、「沈まない船」「絶対に安全な旅」といった表現が用いられ、乗客の不安を打ち消そうとしていました。しかし、事故後、これらの表現は一転して批判の的となり、「傲慢さの象徴」として認識されるようになります。また、生存者の証言や事故調査報告書などから、事故当時の混乱や救命ボートの不足といった問題が明らかになり、安全対策の不備が浮き彫りになりました。生存率は、一等客室の乗客は約60%だったのに対し、三等客室の乗客は約25%と、階級によって大きく異なっており、社会的な不平等も露呈しました。 このような状況が、「タイタニック」を単なる海難事故から、社会構造の問題を反映した「神話」へと昇華させた要因の一つと言えるでしょう。

さらに、タイタニック号の沈没は、その後の文化にも大きな影響を与えました。映画、小説、音楽など、様々な形でタイタニック号の物語が語り継がれ、人々の心に深い感動と教訓を与え続けています。特に、ジェームズ・キャメロン監督の映画『タイタニック』(1997年)は、世界的な大ヒットとなり、タイタニック号の知名度を飛躍的に高めました。映画では、豪華な客船の様子や、恋人たちの悲劇的な愛が描かれ、多くの人々の涙を誘いました。統計的に見ても、この映画公開後、タイタニック号に関する書籍やドキュメンタリーの出版数、関連グッズの販売数が大幅に増加しており、その影響力の大きさを物語っています。 このように、タイタニック号は、過去の出来事でありながら、現代においても人々の関心を集め続ける、普遍的なテーマを持つ「神話」として生き続けているのです。

結論として、タイタニック号の沈没は、「不沈」という言葉の誤用、技術への過信、社会的な不平等、そしてその後の文化的影響などが複合的に作用し、単なる海難事故を超えた「神話」へと昇華されました。この悲劇から得られる教訓は、技術の進歩を盲信することなく、常に謙虚な姿勢を持ち、安全対策を徹底することの重要性です。また、社会的な弱者への配慮を忘れず、公平な社会を築くことの必要性も改めて認識させられます。タイタニック号の物語は、私たちに過去を振り返り、未来をより良くするためのヒントを与え続けているのです。

“`

コメント