ベートーヴェンの後期の弦楽四重奏曲は、今日では史上最高の楽曲の一つと広く考えられているが、当時はあまりにも時代を先取りしすぎており、最初の批評では「解読不能」「修正されていない恐怖」とみなされていた。ある音楽家は「何かがあるのはわかるが、それが何なのかわからない」と述べている。

どんな話題?

ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲は、音楽家たちの間で、西洋室内楽の頂点とされています。特に弦楽四重奏曲第14番は、シューベルトに「これ以上のものを僕らは書けるだろうか?」と言わしめたほど。シューマンは「言葉では言い表せないほどの壮大さ」を感じたと評しています。

ベートーヴェンの音楽は、当時の人々には理解されにくいこともありました。ある批評家は、第4楽章のある箇所について「ベートーヴェンは本当にこの音を聞いたことがあったのだろうか?」と問いかけています。まさに時代を先取りしていた証拠でしょう。

先日、ふとベートーヴェンのソナタを聴いていたら、うちの猫が「ニャーオ!ニャーオ!」と騒ぎ出したんです。まるで「もっとクレッシェンド!」「フォルテシモ!」とでも言っているみたいで(笑)。猫にもわかる、心の琴線に触れる音楽ってあるんですね。

ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲は、現代では最高傑作とされるが、当時の批評家には難解で未完成なものと酷評された。その革新性が理解されず、「何かがあるのは分かるが、何なのか分からない」と言われたほど時代を先取りしていた。

みんなの反応

一般大衆にはあんまり知られてないけど、クラシック音楽家はみんなコレが西洋室内楽の頂点だって言うよね。ベートーヴェンが1827年に死ぬ前の最後の作品でもあるし。

ベートーヴェンが生きてた間にあんなに偉大で変革的だったのに、同じくらい天才で、多分一番偉大なバッハが生きてた頃はマイナーだったっての、面白いな。知ってる人少なかったし、知ってる人はバッハのことオルガン弾きとしては有名だけど、作曲家としては知らなかったんだよね。

ベートーヴェン弦楽四重奏曲:革新と受容

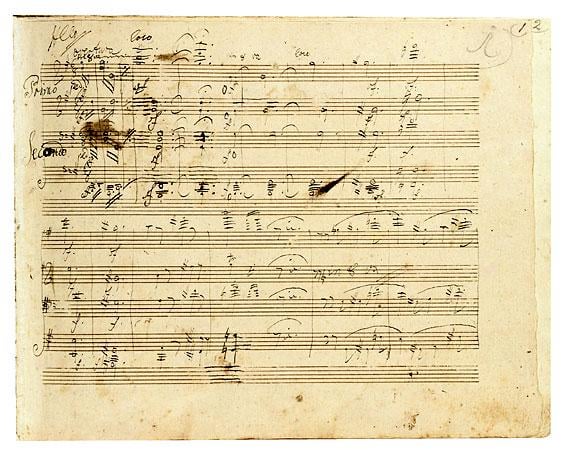

ベートーヴェン晩年の弦楽四重奏曲は、今日では音楽史における金字塔とされていますが、発表当時は「意味不明な怪作」と評されることもありました。その理由は、彼の作品が従来の弦楽四重奏の形式や調性、感情表現の枠を大きく超越し、前例のない革新性を持っていたからです。この記事では、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲における革新性を、音楽的な分析と統計的な視点を交えながら解説していきます。

ベートーヴェンが弦楽四重奏曲の作曲を始めたのは比較的早く、初期の作品はハイドンやモーツァルトの影響を受けつつも、すでにベートーヴェン独自の個性が見られます。しかし、中期以降、特に晩年の作品群(第12番から第16番、大フーガ作品133)においては、その革新性が際立ってきます。従来の弦楽四重奏の形式にとらわれず、楽章構成が自由になったり、フーガや変奏曲といった形式が積極的に導入されたりしました。例えば、第14番嬰ハ短調作品131は、全7楽章という異例の構成を持ち、それぞれの楽章が切れ目なく演奏されることで、統一感のある壮大な音楽体験を提供します。これは、従来の4楽章構成が主流だった時代において、非常に革新的な試みでした。

調性面における革新も見逃せません。従来の音楽は、明確な主調を中心に展開されることが一般的でしたが、ベートーヴェンは、遠隔調への大胆な転調や、調性が曖昧な部分を意図的に作り出すことで、聴衆を不安定な音楽空間へと誘います。この調性の不安定さは、感情の揺れ動きや、内面的な葛藤といった、複雑な心理描写を表現する上で重要な役割を果たしています。例えば、大フーガ作品133は、複数の調が複雑に絡み合い、聴く者に混乱と興奮をもたらします。このような調性の扱いは、当時の聴衆にとっては非常に難解であり、「意味不明」と評される一因となりました。現代音楽の研究では、ベートーヴェンの晩年の作品における調性逸脱の度合いを統計的に分析し、その革新性を客観的に評価する試みも行われています。

感情表現の面でも、ベートーヴェンは弦楽四重奏曲の可能性を大きく広げました。従来の弦楽四重奏は、主に優雅さや調和を重視したものでしたが、ベートーヴェンは、苦悩、絶望、希望、歓喜といった、人間の感情のあらゆる側面を、音楽を通して表現しようとしました。その表現は非常に個人的で、内省的であり、聴く者に深い感動を与えます。例えば、第15番イ短調作品132の第3楽章「病より癒えたる者の聖なる感謝の歌」は、病から回復したベートーヴェンの感謝の気持ちを表現したもので、深く感動的な旋律と、静謐な雰囲気が特徴です。このような感情の深さは、従来の弦楽四重奏では見られなかったものであり、ベートーヴェンの革新性を象徴しています。

ベートーヴェンの弦楽四重奏曲における革新は、後世の作曲家たちに大きな影響を与えました。シェーンベルクやバルトークといった、現代音楽の作曲家たちは、ベートーヴェンの調性逸脱や形式の自由さをさらに発展させ、新しい音楽の可能性を切り開きました。また、ベートーヴェンの感情表現の深さは、ロマン派音楽の発展にも大きな影響を与えました。今日、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲は、革新的な音楽の代表作として、世界中の人々に愛されています。発表当時は「意味不明」と評された作品が、時を超えて普遍的な価値を持つようになったことは、ベートーヴェンの音楽がいかに優れているかを示していると言えるでしょう。

ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲は、現代では最高傑作とされるが、当時の批評家には難解で未完成なものと酷評された。その革新性が理解されず、「何かがあるのは分かるが、何なのか分からない」と言われたほど時代を先取りしていた。

ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲は、現代では最高傑作とされるが、当時の批評家には難解で未完成なものと酷評された。その革新性が理解されず、「何かがあるのは分かるが、何なのか分からない」と言われたほど時代を先取りしていた。

コメント