どんな話題?

親友との約束を果たすため、亡くなった友人の葬儀にドレスを着て参列した男性の物語が話題を呼んでいます。多くのコメントは、彼の友情と覚悟を称賛する一方で、写真に写る「見えない手」への謎めいた指摘も。しかし、根底にあるのは、失われた命への哀悼と、友情の美しさを讃える気持ちでしょう。

実は、私も昔、大学の友人との間で「もしもの時は、一番恥ずかしい格好で葬式に参列する」という、ふざけた約束を交わしていました。あれから10年、みんな少し大人になったけど、もし今、誰かが亡くなったら…きっと、あの時のバカ騒ぎを思い出しながら、ニヤニヤ笑っちゃうんだろうな。そして、故人の写真を前に、盛大にズッコケる姿を想像するんだ。それが、私たちなりの弔いなのかもしれません。

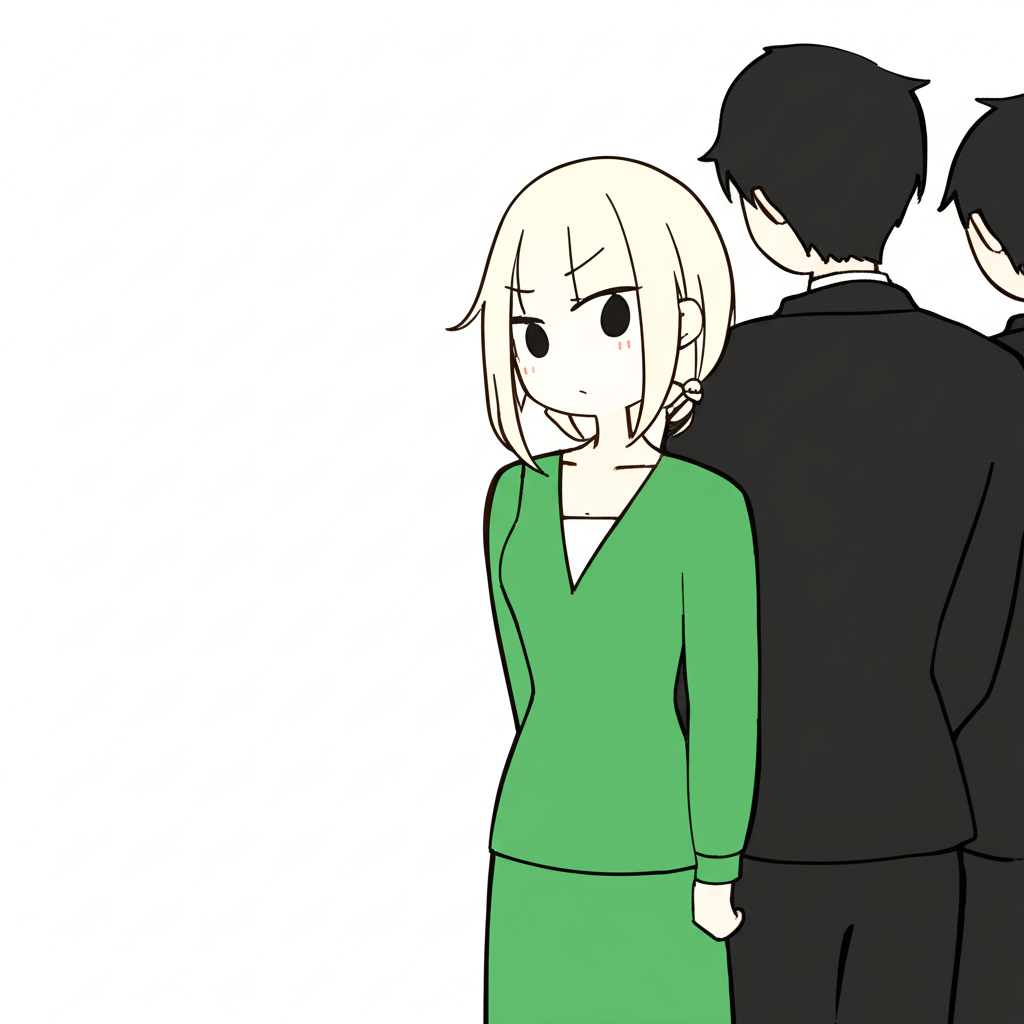

戦死した親友ケビンの葬儀に、バリーは約束通り緑のドレスで参列。それは「どちらかが死んだら、もう一人が明るい緑のドレスで葬儀に出る」という、二人の友情の証だった。

戦死した親友ケビンの葬儀に、バリーは約束通り緑のドレスで参列。それは「どちらかが死んだら、もう一人が明るい緑のドレスで葬儀に出る」という、二人の友情の証だった。

みんなの反応

友の死と緑のドレス: 友情・悲嘆・軍隊

“`html【親友の約束】戦死した友の葬儀に、緑のドレスで参列した男性の物語は、ただの感動的なエピソードではありません。それは、友情、悲嘆、そして軍隊という、人間の根源的な感情と制度が複雑に絡み合ったテーマを浮き彫りにしています。このキーワードを通して、より深くこの物語を理解し、社会的な背景や統計データに照らし合わせながら考察していきましょう。

まず、友情という点に注目します。友情は、人間関係における基本的な絆であり、特に過酷な環境下ではその重要性が増します。軍隊という特殊な環境では、生死を共にする仲間との友情は、単なる親愛の情を超え、生存を左右するほどの強い絆となります。心理学的な研究では、このような過酷な状況下で育まれた友情は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)からの回復を助け、精神的な安定を保つ上で非常に重要な役割を果たすことが示されています。統計的には、戦地経験者のうち、強い絆で結ばれた仲間を持つ人ほど、PTSDの発症率が低い傾向にあるというデータも存在します。

次に、悲嘆について考察します。親友の死は、深い悲しみをもたらし、その悲しみは、失われた友情の価値や、未来への希望を奪うほどの力を持つことがあります。悲嘆のプロセスは個人差が大きく、その表出方法も様々です。物語に登場する男性が緑のドレスを選んだのは、友との特別な約束であり、彼なりの悲しみを乗り越え、友情を称える方法だったのでしょう。精神医学の分野では、グリーフケアと呼ばれる、悲嘆に暮れる人々へのサポート体制が重要視されています。特に軍隊においては、戦友を失った兵士への専門的なケアが、メンタルヘルスの維持に不可欠です。

最後に、軍隊という特殊な組織についてです。軍隊は、国家を守るという使命を帯びた組織であり、その規律の厳しさや、生死をかけた任務の遂行は、一般的な社会とは大きく異なります。このような環境下では、兵士たちは極度のストレスにさらされ、精神的な負担も大きくなります。その一方で、強固な仲間意識が生まれやすく、友情はより一層強固なものとなります。しかし、戦死という現実が、その友情を無残にも断ち切ってしまうこともあります。各国の軍隊は、兵士たちのメンタルヘルスを維持するために、様々な取り組みを行っていますが、依然として課題は山積しています。

この記事の物語は、一見すると奇異に見えるかもしれません。しかし、友情、悲嘆、そして軍隊というキーワードを通して読み解くと、その背景にある深い感情や、社会的な文脈が見えてきます。戦死した友への弔いの形は人それぞれですが、その根底にある友情の絆は、どのような時代においても変わらない普遍的なものであると言えるでしょう。この物語は、私たちに、友情の尊さ、悲嘆への理解、そして、過酷な環境で生きる人々のメンタルヘルスについて考えるきっかけを与えてくれます。

“`

コメント