Ice Cube Melter

byu/sidvatscse inDamnthatsinteresting

どんな話題?

巷で話題の「デザイナーズ氷」製造動画、あなたはもうチェックしましたか? 見た目は確かにスタイリッシュ。しかし、手間暇かけて格子状の模様を氷につける工程に、ネット上では疑問の声が続出。「時間の無駄」「なぜ?」といったコメントが相次いでいます。

大きな氷は溶けにくく、飲み物を薄めにくいのが利点ですが、この加工は表面積を増やし、逆に溶けやすくするという指摘も。 一体誰が喜ぶんだ?という心の叫びが聞こえてきそうです。高級バーならまだしも、自宅で作るにはちょっと…ねぇ?

先日、近所の立ち飲み屋で一杯引っ掛けてたら、常連のおじさんが「氷が溶ける前に飲み干すのが粋ってもんだ」と豪語してました。…う~ん、それも一理あるかも。結局、おいしいお酒が飲めれば、氷の形なんてどうでもいいのかも。だって、氷って、キンキンに冷えてて、カランコロンって音がすればそれでよくないですか?

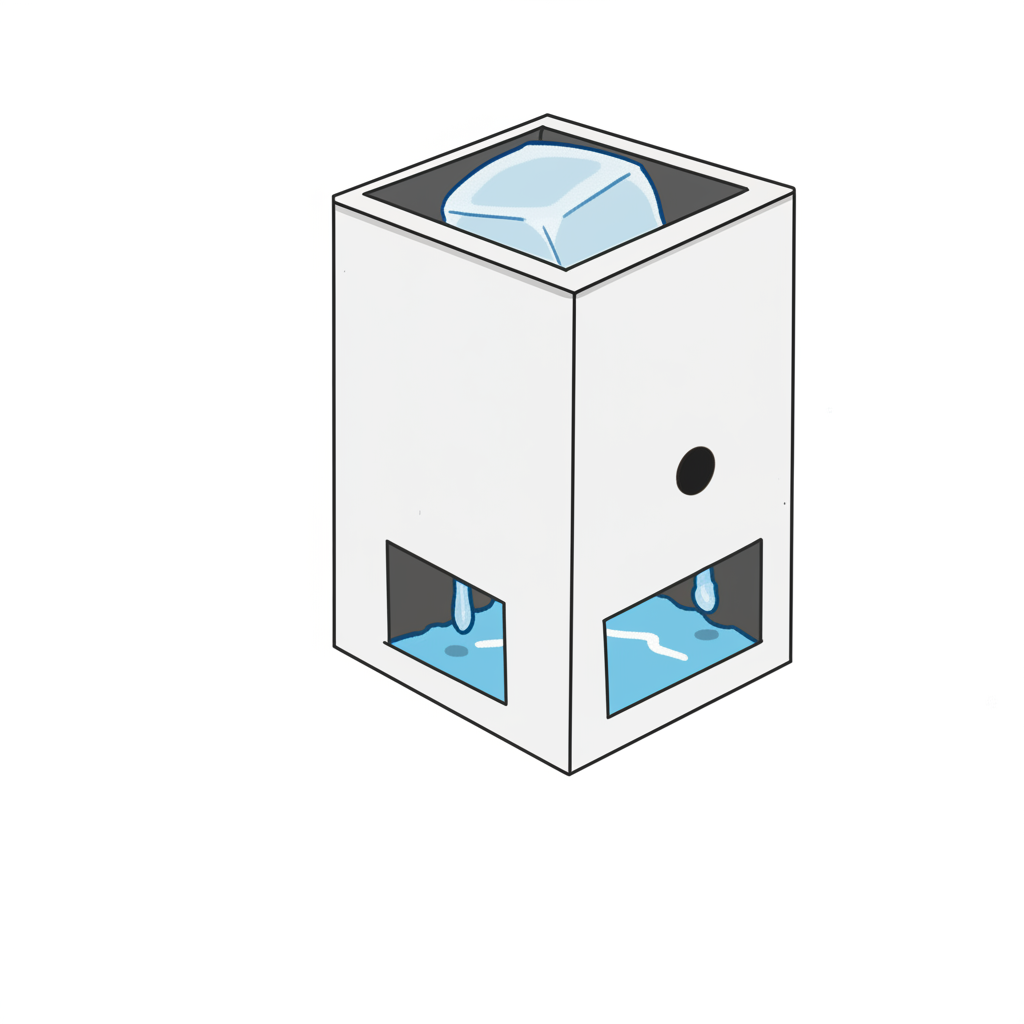

氷を溶かすだけの機械「Ice Cube Melter」がRedditで話題沸騰中。用途は不明だが、その存在自体が興味深いと注目を集めている。

氷を溶かすだけの機械「Ice Cube Melter」がRedditで話題沸騰中。用途は不明だが、その存在自体が興味深いと注目を集めている。

みんなの反応

氷、カクテル、無駄の考察と未来

「【速報】氷を溶かすだけの機械が爆誕www一体何に使うんだ?」という記事で話題になったように、**氷**と**カクテル**、そして**無駄**というキーワードは、一見すると相反するように見えますが、実は深い関係性を持っています。ここでは、それぞれの側面から、この3つのキーワードを分析し、その繋がりを探っていきましょう。

まず、**氷**は**カクテル**を作る上で不可欠な要素です。氷は単に飲み物を冷やすだけでなく、**カクテル**の味や口当たり、見た目にも影響を与えます。例えば、丁寧に作られた透明度の高い氷は、見た目を美しくするだけでなく、溶けにくいため、**カクテル**の味が薄まるのを防ぎます。一方、家庭用の製氷機で作った氷は、気泡が多く溶けやすいため、**カクテル**の味がすぐに薄まってしまうことがあります。**カクテル**の種類によって、氷の形状や大きさを変えることで、最適な味わいを提供することができます。

しかし、ここで問題となるのが**無駄**です。**カクテル**を作る過程で余った**氷**や、溶けてしまった**氷**は、当然廃棄されます。さらに、近年では、**カクテル**を作る際に発生する**氷**の**無駄**だけでなく、**氷**を作るためのエネルギー消費も問題視されるようになっています。地球温暖化が進む現代において、**氷**を作るための電力消費は、環境負荷を高める要因の一つと言えるでしょう。具体的な統計データとしては、あるバーが年間で消費する**氷**の量は、数トンに及ぶことも珍しくありません。これは、家庭での消費量と比較すると、非常に大きな数字です。

では、「**氷**を溶かすだけの機械」は、この**無駄**をどのように解消するのでしょうか? この機械の目的は、文字通り、**氷**を溶かすことにあると考えられます。考えられる用途としては、例えば、**カクテル**を作る際に必要な量の**氷**だけを溶かして使用することで、余分な**氷**の使用を減らすことが挙げられます。また、余った**氷**を溶かして再利用することで、**無駄**を減らすことも可能です。さらに、**氷**を溶かす際に発生する熱エネルギーを回収し、他の用途に利用することも考えられます。ただし、**氷**を溶かすためにエネルギーを消費すること自体が**無駄**になる可能性もあります。そのため、エネルギー効率の高い機械の開発や、**氷**の再利用方法の工夫が不可欠です。

例えば、冷水機から出る排水を利用して**氷**を溶かしたり、太陽光発電システムで発電した電力で**氷**を溶かしたりするなど、環境負荷を低減するための工夫が求められます。また、**カクテル**を提供するバー側も、**氷**の管理方法を見直す必要があります。例えば、**氷**の保管場所の温度管理を徹底したり、**カクテル**を作る際に必要な**氷**の量を正確に把握したりすることで、**氷**の**無駄**を減らすことができます。これらの対策を講じることで、**氷**と**カクテル**、そして**無駄**という3つのキーワードの関係性をより深く理解し、持続可能な社会の実現に貢献できると考えられます。特に、**氷**を溶かす機械が、どのようにエネルギー効率を高め、**無駄**を最小限に抑えるかが、今後の課題となるでしょう。

コメント