どんな話題?

まるで芸術作品!水面に現れた氷のスパイクが話題沸騰中です。これは、氷に小さな穴が開き、そこから水が押し上げられて凍ることで生まれる現象。その名も「アイススパイク」。なぜその穴が凍らないのかは謎ですが、太陽光の反射や…もしかすると、リスが〇〇を洗った影響かも?(笑)

どうやらこれは珍しいことではなく、条件が揃えば誰でも見られるチャンスがあるんです。記事を読んだ後、私も庭の鳥用プールをチェック!すると…なんと!スパイクとは少し違いますが、氷の表面に小さな結晶がキラキラと輝いていました。まるで小さな妖精が舞い降りたみたい!これからの季節、氷点下の日が続くと、もしかしたらもっと不思議な氷の造形に出会えるかもしれませんね。ワクワクします!

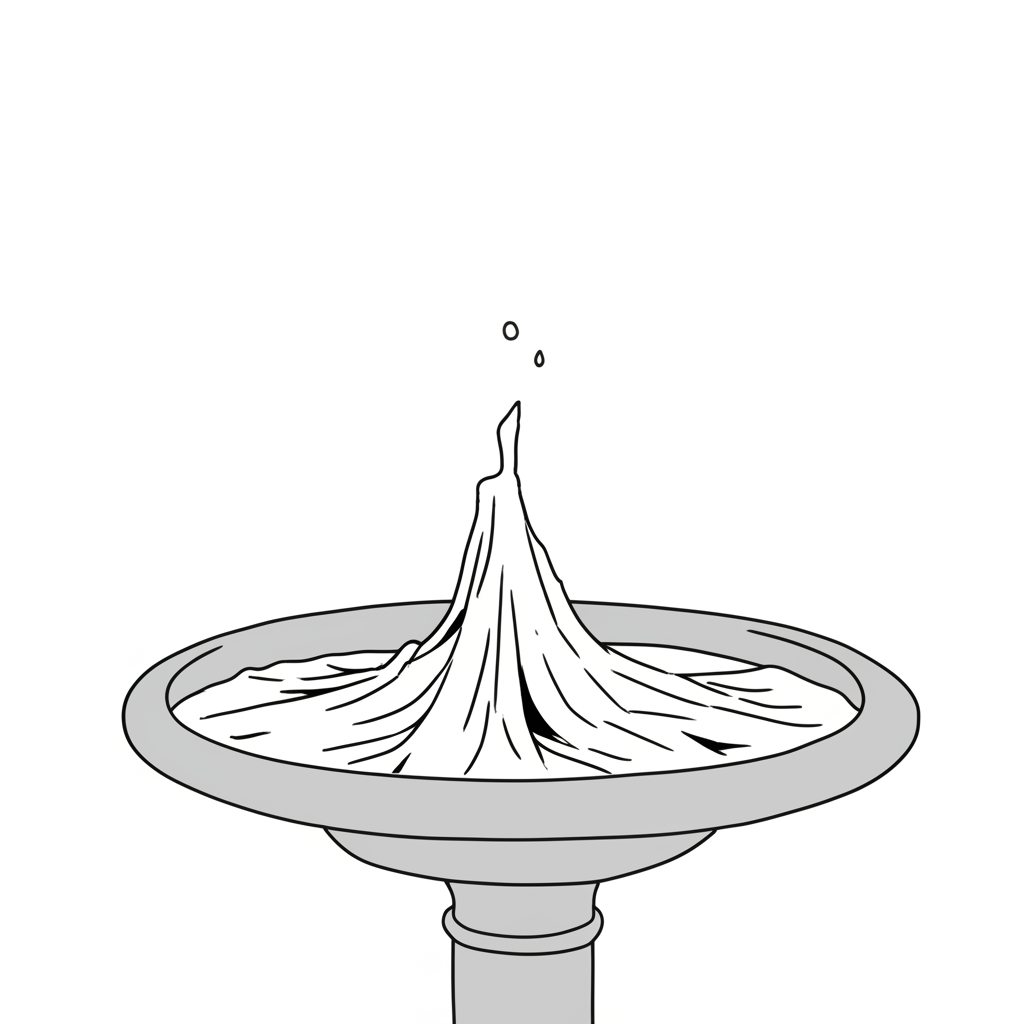

今朝、庭の凍ったバードバスに、説明のつかない奇妙な形が盛り上がって出現。Redditで話題になっている、自然が作り出した謎の造形物。

今朝、庭の凍ったバードバスに、説明のつかない奇妙な形が盛り上がって出現。Redditで話題になっている、自然が作り出した謎の造形物。

みんなの反応

凍ったバードバスの謎:氷と鳥の物語

“`html今朝、庭の**バードバス**が異様な光景を呈していたという記事「【謎】今朝、庭の凍ったバードバスがなぜかこんな形に…!」は、自然現象への好奇心を掻き立てる魅力的なテーマです。**氷**、**スパイク**、そして**鳥**というキーワードを中心に、この記事の背後にある科学的な要素と、鳥たちとの関係性を掘り下げてみましょう。

まず注目すべきは、**氷のスパイク**現象です。これは、凍結時に水面から尖った氷の結晶が成長する現象で、**氷柱**とは異なります。一般的な**氷柱**は、屋根から滴り落ちる水が凍って形成されるのに対し、**氷のスパイク**は、水面が凍り始める過程で、わずかな不純物や微細な振動などが影響し、特定の箇所に結晶が集中することで生まれます。凍る速度や水の成分、気温などが複雑に絡み合い、完全に同じ形状の**スパイク**は二つとありません。まさに自然が生み出す芸術作品と言えるでしょう。

では、なぜ**バードバス**という閉鎖的な空間で、この現象が起こりやすいのでしょうか。**バードバス**は、周囲の環境から比較的遮断されているため、水温の低下が緩やかで、表面張力の影響を受けやすくなります。また、底に溜まった鳥の糞や水中の不純物が核となり、結晶の成長を促進する可能性も考えられます。さらに、**鳥**が水浴びする際に発生する微細な振動が、**スパイク**の形成を助けることも否定できません。ただし、これらの要素がどのように作用するかは、具体的な条件によって大きく変動します。例えば、水のpH値やミネラル含有量、夜間の気温変化などが複雑に影響し、予測を困難にしています。

次に、**鳥**と**氷**の関係性について考えてみましょう。**鳥**にとって、冬場の水場は貴重な水分補給源です。特に、凍結しやすい環境下では、**バードバス**のように人工的に水が確保されている場所は、生存に不可欠な存在となります。しかし、一方で、凍った**バードバス**は、滑りやすく、転倒の危険性も孕んでいます。そのため、**鳥**たちは、氷の表面を注意深く観察し、安全な場所を選んで水浴びや水分補給を行います。また、**スパイク**状の氷が形成された場合、**鳥**たちはそれをどのように認識し、利用するのでしょうか。**スパイク**を足場にして、より安全に水を飲んだり、羽繕いをしたりする可能性も考えられます。この点については、さらなる観察と研究が必要です。

この記事の謎を解き明かすためには、**バードバス**の設置場所、水の種類、周辺環境のデータなどを詳細に分析する必要があります。例えば、風向きや日照時間、近隣の建物の有無なども、**氷**の形成に影響を与える可能性があります。また、**バードバス**を利用する**鳥**の種類や行動パターンを記録することで、**スパイク**状の氷が彼らに与える影響をより深く理解することができるでしょう。

今回の現象は、自然界の複雑さと美しさを改めて教えてくれるものです。読者の皆様も、庭先の**バードバス**を注意深く観察し、自然が織りなす不思議な光景を記録してみてはいかがでしょうか。もしかしたら、新たな発見があるかもしれません。

“`

コメント