どんな話題?

古代ローマのモザイクから発見された「陽気に、人生を楽しめ」というメッセージが、現代の「live, laugh, love」を彷彿とさせると話題沸騰!このモザイクは、骸骨がワインとパンを手に横たわる姿を描き、享楽的な生活を勧めているようです。死を意識しつつも、今を大切に生きる姿勢は、時代を超えて共感を呼びますね。

調査を進めるうち、ふと、子どもの頃に聞いたおばあちゃんの言葉を思い出しました。「人生は、メロンソーダの泡みたいなもんやで。シュワシュワ消えてまう前に、楽しまな!」 骸骨とメロンソーダ。一見ミスマッチだけど、意外と深いところで繋がっているのかも。ふむ、これは新たな哲学の誕生か…!?

トルコで2400年前の骸骨モザイクが発見。「陽気に生きよ、人生を楽しめ」というメッセージが添えられており、古代の人々も人生を楽しんでいたことが伺える。

トルコで2400年前の骸骨モザイクが発見。「陽気に生きよ、人生を楽しめ」というメッセージが添えられており、古代の人々も人生を楽しんでいたことが伺える。

みんなの反応

ギリシャの骸骨モザイク、人生観を映す

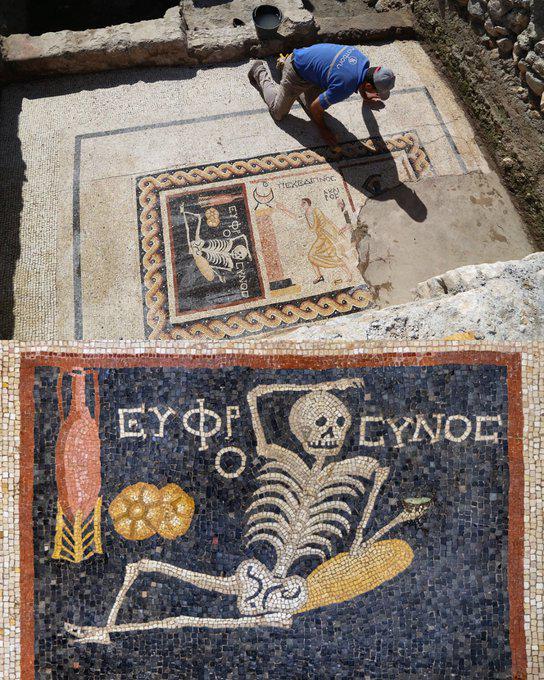

トルコで発見された、2400年前の**モザイク**に描かれた**スケルトン**(骸骨)のニュースは、大きな話題を呼びました。この記事では、「**古代ギリシャ**」「**モザイク**」「**スケルトン**」という3つのキーワードを軸に、この興味深い発見の背景を深掘りしていきます。単なる「面白い」ニュースとして消費されるのではなく、古代ギリシャ人の人生観や芸術観、そして当時の社会における死の捉え方について、歴史的・美術史的な視点から分析を加え、理解を深めていきましょう。

**古代ギリシャ**は、哲学、科学、芸術など、西洋文明の基礎を築いた時代です。民主主義やオリンピックなど、現代にも影響を与えている多くの文化がこの時代に生まれました。特に注目すべきは、彼らの死生観です。古代ギリシャ人は、死後の世界を必ずしも楽園とは考えていませんでした。冥府ハーデスの支配する暗く陰鬱な世界と捉えることも多く、現世での生を最大限に謳歌することの重要性を説く考え方も存在しました。今回発見された**モザイク**に描かれた**スケルトン**は、まさにそのような思想を反映している可能性が高いと考えられます。

**モザイク**は、小さな石やガラス片を組み合わせて絵や模様を描く技法です。古代ギリシャでは、紀元前5世紀頃から**モザイク**が作られ始め、特にヘレニズム時代(紀元前323年 – 紀元前31年)には、その技術が大きく発展しました。床を装飾する目的で使用されることが多く、個人の邸宅や公共施設などで見つかっています。**モザイク**は、当時の人々の生活や文化、価値観を反映する貴重な資料であり、その色彩や構図、描かれたモチーフから、様々な情報を読み取ることができます。

今回の発見された**モザイク**に描かれた**スケルトン**は、単なる死の象徴ではなく、「人生を楽しめ(Be cheerful)」といったメッセージと組み合わせて描かれている点が重要です。これは、「メメント・モリ(死を想え)」という考え方に通じるものでしょう。「メメント・モリ」は、自分の死を意識することで、今を大切に生きることを促す思想です。古代ギリシャ人が、人生の儚さを認識しつつも、現世での喜びや楽しみを追求することを大切にしていたことを示唆していると考えられます。

**スケルトン**(骸骨)をモチーフにした芸術は、古代から現代に至るまで、様々な形で存在します。中世ヨーロッパの絵画では、「死の舞踏」のように、死が全ての人に平等に訪れることを表すシンボルとして用いられることがありました。今回の**モザイク**に描かれた**スケルトン**は、そのような悲壮感や恐怖感を与えるものではなく、むしろユーモラスで親しみやすい印象を受けます。これは、当時の人々の死に対する考え方が、必ずしもネガティブなものではなかったことを示唆しているのかもしれません。

統計的なデータは不足していますが、**古代ギリシャ**の**モザイク**における**スケルトン**モチーフの事例は、決して多くはありません。そのため、今回の発見は、非常に珍しく、貴重なものです。今後、さらなる調査研究が進むことで、この**モザイク**が作られた背景や、古代ギリシャ人の死生観について、より深く理解できることが期待されます。この発見をきっかけに、古代ギリシャの文化や芸術、そして哲学に関心を深める人が増えることを願っています。

コメント