どんな話題?

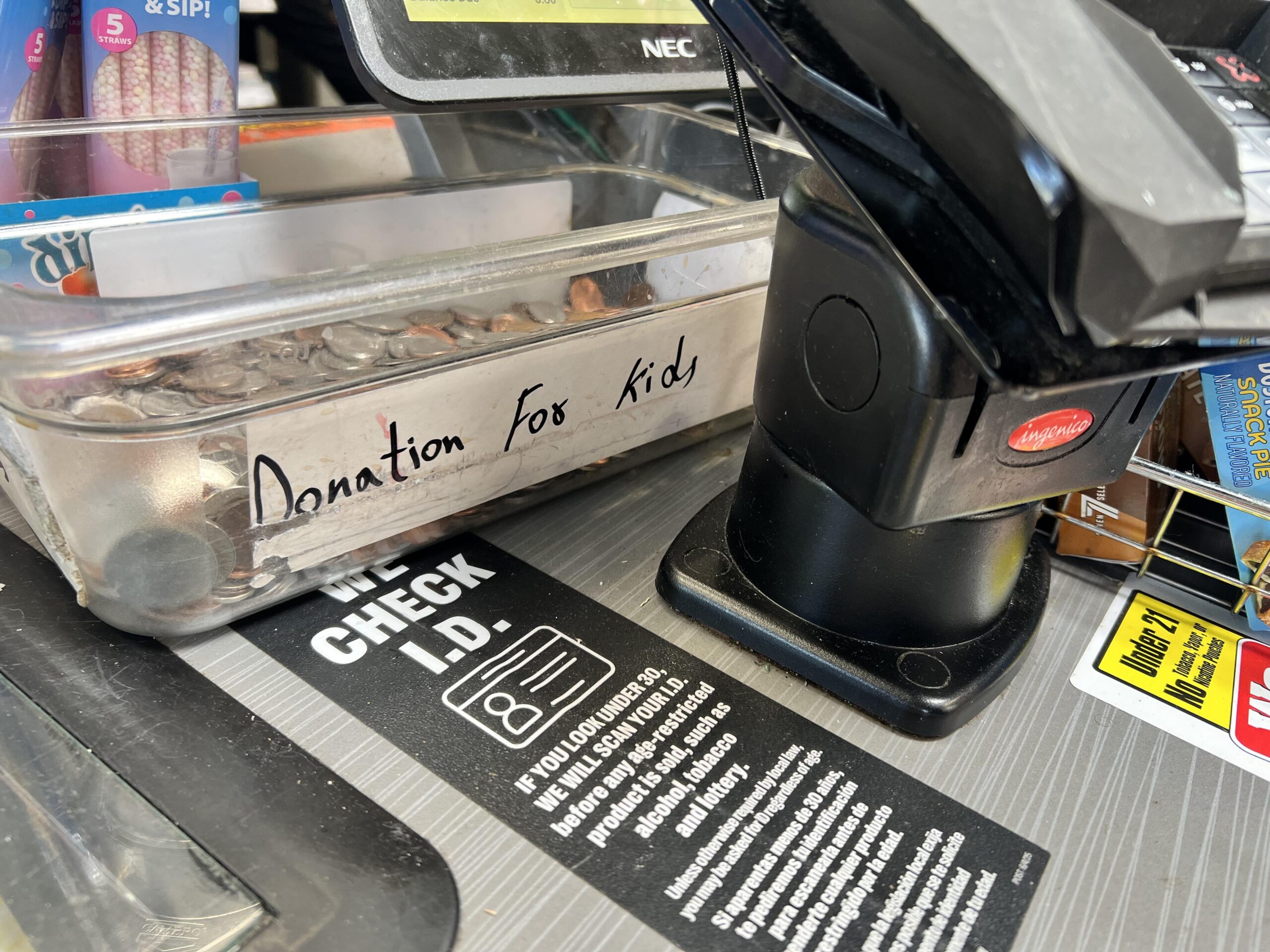

街角で見かける謎の募金箱、「The Kids Fund」。その正体は一体…?投稿者の多くは、レジ横でよく見かける、子どもたちがちょっとしたお菓子を買うためのお助け基金だと推測しています。税金分が足りない時、数セント~1ドル程度を借りられる、子どもたちの秘密基地のような存在。昔ながらの光景に、懐かしさを覚える人もいるようです。

しかし、中には疑いの目を向ける人も。「Local Food Pantry」という架空の団体名で寄付を募り、私腹を肥やす人がいるのでは?という声も。Kars4Kidsのような、意図の見えにくい慈善団体を連想する人もいます。真相はさておき、募金箱に込められた善意は、子どもたちの笑顔に繋がっていると信じたいですね。

先日、近所の駄菓子屋で同様の募金箱を発見。店主に尋ねると、「近所の子がね、たまにお金が足りないんだわ。そんな時に、ここから少し借りていくんだよ。返済は…気が向いたらね、アハハ!」とのこと。なんとゆる~いシステムでしょう!子どもたちの「ちょっとだけ」を支える、温かい仕組みに心がポカポカしました。

近所のセブンイレブンが「子供たち」のために募金活動をしている。Redditに投稿された写真には、セブンイレブンが子供たちのために寄付を募っている様子が写っている。

近所のセブンイレブンが「子供たち」のために募金活動をしている。Redditに投稿された写真には、セブンイレブンが子供たちのために寄付を募っている様子が写っている。

みんなの反応

子供慈善への疑念:背景と対策

近所のセブンイレブンで行われている「子供たちのための募金活動」。善意の行為であるはずですが、SNSを中心に「え?🤔」という**疑念**の声が上がっています。なぜこのような反応が起こるのでしょうか?本稿では、**子供**を対象とした**慈善**活動における**疑念**について、分析と統計を交えながら、その背景と構造を解説します。

まず、**慈善**活動全体に対する信頼度の低下が挙げられます。近年、大規模な**慈善**団体における不正会計や資金の不透明な流れが明るみに出るケースが相次ぎました。そのため、「本当に**子供**たちのために使われるのか?」という根本的な**疑念**が、以前よりも生まれやすくなっています。内閣府の「社会意識に関する世論調査」によると、NPO法人などに対する信頼感は、過去と比較して低下傾向にあります。特に、使途不明金の多さや、寄付金の管理体制の不備などが**疑念**を増幅させる要因として指摘されています。

次に、「**子供**」というキーワードの持つ特殊性が影響しています。「**子供**」は、無垢で弱い存在として認識されやすく、保護されるべき対象とされています。そのため、「**子供**たちのために」という言葉は、人々の善意を強く刺激します。しかし、同時に、この善意を利用した詐欺や不当な資金集めも存在します。例えば、海外の**子供**たちの写真を使い、虚偽の**慈善**活動を行うケースなどが報告されています。このような事例が、**子供**を対象とした**慈善**活動全般への**疑念**を招いていると考えられます。

さらに、セブンイレブンのようなコンビニエンスストアで行われる募金活動の場合、透明性の問題が指摘されます。寄付金の使途や管理体制について、詳細な情報が公開されていないことが多いのです。寄付者は、「誰が、どのように**子供**たちのために使うのか?」を知りたがっています。情報公開の不足は、「本当に困っている**子供**たちに届くのか?」という**疑念**を生み出します。日本ファンドレイジング協会の調査によると、寄付をする際に最も重視することは「使途の透明性」であると答えた人が最も多いという結果が出ています。

では、このような**疑念**を払拭するにはどうすれば良いのでしょうか?最も重要なのは、**慈善**活動を行う側の情報公開です。具体的には、寄付金の使途内訳、活動報告、団体情報などを積極的に開示する必要があります。また、第三者機関による監査を受け、透明性を担保することも重要です。さらに、寄付者は、寄付をする前に、団体の情報をしっかりと確認する習慣をつけるべきです。団体のウェブサイトやSNSなどを確認し、活動内容や財務状況を把握することが大切です。また、NPO法人情報サイトなどを活用し、団体の信頼性を確認することも有効です。

最後に、**慈善**活動は、社会を良くするための大切な活動です。しかし、**疑念**を抱かせないためには、透明性の確保が不可欠です。**子供**たちの未来のために、**慈善**活動に関わるすべての人が、より一層の情報公開と倫理観を持つことが求められます。そして、私たち一人ひとりが、情報を吟味し、本当に信頼できる団体に寄付をすることで、**子供**たちの笑顔を守ることができるはずです。

コメント