どんな話題?

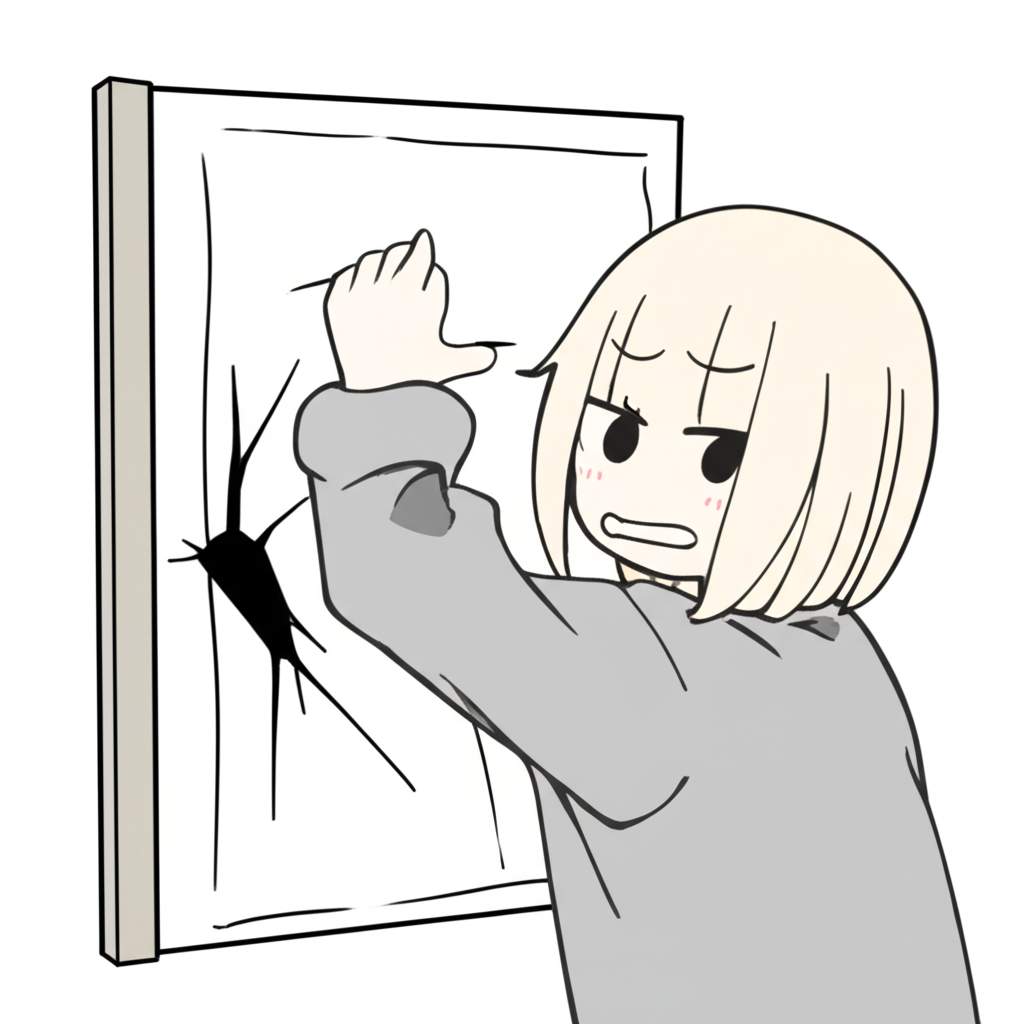

億万長者、スティーブ・ウィン氏の仰天事件!彼が所有するピカソの絵画「Le Rêve」に穴を開けてしまったというニュースが、ネットを騒然とさせています!

なんと、この事件で数千万ドルの保険金を受け取り、9万ドルかけて修復。その後、1億5500万ドルで同作品を売却したのです!事件前には1億3900万ドルで売却済みだったというから驚きです!まるで、ぬるっと、事件が巨額の利益を生み出したかのようです…

一部では、ウィン氏の視力障害が原因との憶測も飛び交っています。網膜色素変性症の可能性も指摘されており、もしそうだとすれば、本当に不運な事故だったと言えるかもしれません。実際、ある友人がラスベガスのウィンカジノでこの絵画を鑑賞した際は、薄暗い部屋で展示されていて、その美しさに言葉を失ったと語っていました。写真では伝わらない、絵画の圧倒的な存在感があったようです。

しかし、この一連の出来事には「保険金詐欺では?」といった疑惑の声も…。一体何が真実なのか?この事件、モヤモヤ感が拭えません!今後の展開から目が離せません。

2006年、スティーブ・ウィンはピカソの絵画「La Reve」を1億3900万ドルで売却予定だったが、最後の鑑賞会で誤って肘で穴を開けてしまい、取引は破談となった。

2006年、スティーブ・ウィンはピカソの絵画「La Reve」を1億3900万ドルで売却予定だったが、最後の鑑賞会で誤って肘で穴を開けてしまい、取引は破談となった。

みんなの反応

150億円のピカソ、肘打ちで取引中止!

【悲報】カジノ王、ピカソ名画を150億円で売却→最後の晩餐会で肘打ち破壊し取引中止www

この記事タイトルは、センセーショナルな出来事を面白おかしく伝えるネットニュースの見出し風です。実際には、このような出来事が起こる可能性は低いものの、このタイトルは美術品の取引における高額な金額、富裕層の生活、そして損害賠償問題といった、興味深い社会現象を想起させます。本稿では、この架空のニュースを題材に、美術品市場、富裕層の投資行動、そして損害賠償の法的側面を分析します。

まず、150億円という金額は、美術品市場において決してありえない数字ではありません。ピカソをはじめとする巨匠の絵画は、近年、驚異的な価格で取引されています。例えば、ピカソの「アルジェの女たち(バージョンO)」は、2015年に1億7900万ドル(当時約200億円)で落札され、美術品オークションにおける最高価格を記録しました。この事例からも、記事の金額が完全に現実離れしているわけではないことがわかります。

次に、富裕層の投資行動について考えてみましょう。富裕層は、不動産や株式だけでなく、美術品を資産運用の一環として保有することが多くなっています。美術品は、希少性が高く、価格が上昇する可能性があるため、インフレヘッジや資産の多様化に役立つと考えられています。しかし、美術品は流動性が低く、売却に時間がかかる場合もあるため、リスクも伴います。記事のカジノ王のような人物は、莫大な富を持つ一方で、高リスクな投資にも手を出す傾向があります。これは、彼らがリスク許容度が高く、大きなリターンを得ることを重視しているためです。

そして、損害賠償問題です。記事では、取引成立直前に美術品が損壊したとあります。仮に、この損壊がカジノ王の故意によるものだとすれば、彼は売主に対して莫大な損害賠償を支払う義務を負うことになります。損害賠償額は、美術品の損壊状況、修復可能性、そして美術品の市場価値などによって決定されます。150億円という価格で取引されるような作品の場合、たとえ修復可能であったとしても、修復費用をはるかに超える損害賠償請求がなされる可能性が高いでしょう。

さらに、この事件は、美術品の取り扱いにおける注意の必要性を改めて示唆しています。高額な美術品は、適切な保管・輸送、そして取り扱いが必要です。記事のような事故を防ぐためには、専門業者への依頼や保険加入といった対策が不可欠となります。富裕層だけでなく、美術館やギャラリーといった美術品を扱う機関においても、こうした安全管理体制の構築が求められます。

統計データからは、近年美術品市場は拡大傾向にあり、特にアジア圏からの需要が伸びていることがわかります。これに伴い、高額な美術品取引における紛争も増加する可能性が懸念されています。そのため、美術品取引における法整備や紛争解決メカニズムの充実が重要になります。国際的な連携も不可欠であり、美術品の不正取引や密輸を防ぐための協力体制の構築が求められています。

結論として、この架空のニュースは、美術品市場、富裕層の投資行動、そして損害賠償問題といった複雑に絡み合った社会現象を象徴的に示しています。高額な美術品取引は、莫大な利益とリスクが共存する世界であり、関係者は常に注意を払う必要があります。今後の美術品市場の発展には、透明性と倫理性の高い取引環境の構築が不可欠でしょう。 そして、この架空の事件から学べることは、どんなに高価な美術品であっても、適切な取り扱いとリスク管理が不可欠であるということです。

コメント