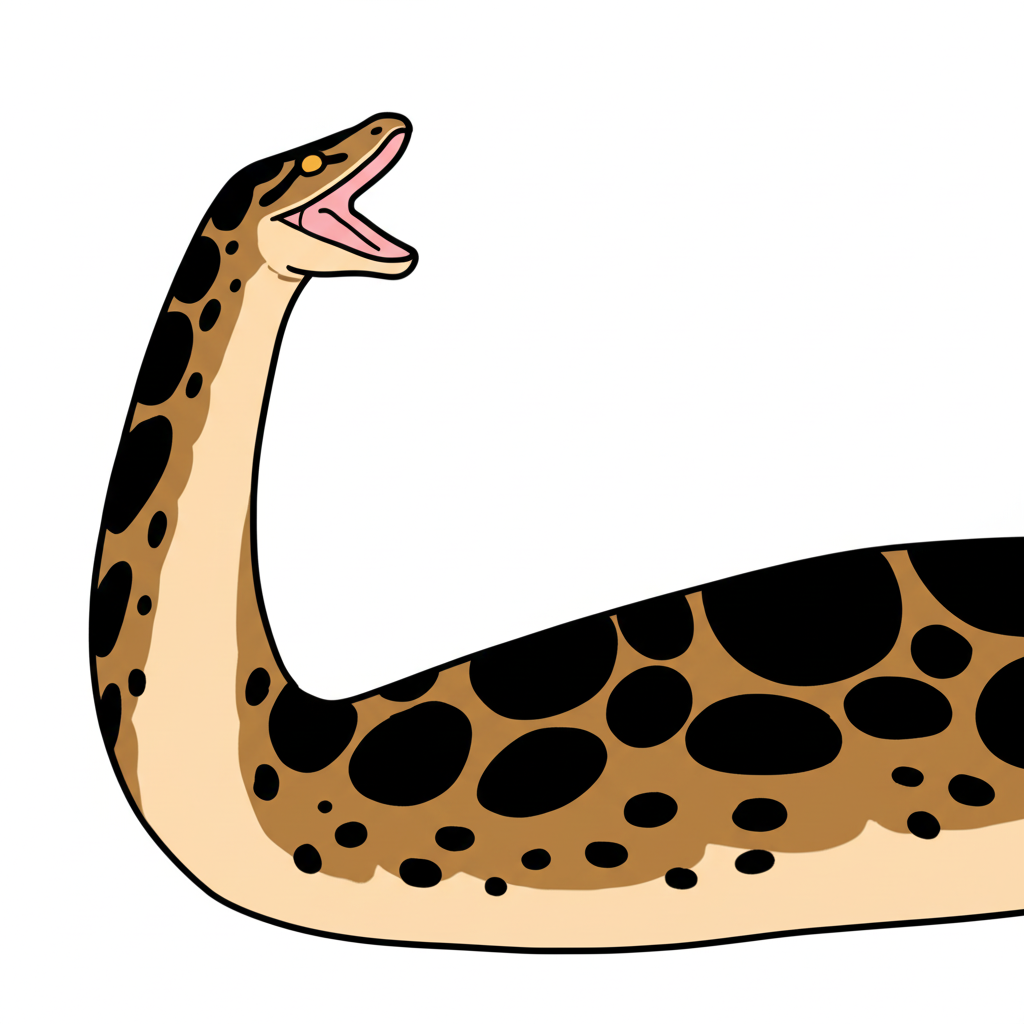

Anaconda realigning its jaw after eating a meal

byu/guyoffthegrid inDamnthatsinteresting

どんな話題?

食事を終えたアナコンダが、顎を元の位置に戻す貴重な瞬間を捉えた映像。巨大な獲物を飲み込んだ後、顎の骨を調整する様子は圧巻。

食事を終えたアナコンダが、顎を元の位置に戻す貴重な瞬間を捉えた映像。巨大な獲物を飲み込んだ後、顎の骨を調整する様子は圧巻。

みんなの反応

アナコンダの顎:ユーモラスな再調整の舞台裏

“`html蛇の顎とユーモア:アナコンダ再調整の舞台裏

「【閲覧注意】食事後、巨大アナコンダが顎を再調整する瞬間…!」という記事が話題になる背景には、私たちが蛇、特に巨大アナコンダの持つ驚異的な顎の構造に抱く好奇心と、それを多少なりともユーモアを交えて見てしまう心理があるのではないでしょうか。今回は、この3つのキーワード「蛇, 顎, ユーモア」をテーマに、深堀りしていきたいと思います。

まず、蛇の顎の特殊性について。哺乳類である私たちの顎は、左右の下顎が骨で完全に結合しており、可動域が限られています。しかし、蛇の顎は全く異なります。下顎が左右独立しており、靱帯で柔軟に繋がっているため、大きく開くことができるのです。さらに、上顎も頭蓋骨に直接固定されているわけではなく、ある程度の可動性を持っています。この独特の構造こそが、蛇が自分よりもはるかに大きな獲物を丸呑みできる最大の理由です。統計データで見ると、体重の何倍もの獲物を飲み込むことができる蛇も存在します。例えば、アフリカニシキヘビは体重の75%に相当する獲物を飲み込んだ事例が報告されています。

アナコンダは、特に顎の可動性が高い蛇の一種です。彼らは水辺に潜み、待ち伏せ型の狩りをします。獲物を捕らえると、強力な筋肉で締め付け、窒息させます。その後、顎を徐々に広げながら、獲物を頭から丸呑みにしていくのです。丸呑みの後、消化のために顎を「再調整」する行為は、獲物の骨格を均等に並べたり、消化酵素の作用を助けるためと考えられています。

さて、なぜ蛇が獲物を丸呑みする映像が、時としてユーモアを誘うのでしょうか?それは、普段私たちが経験しない、非日常的な光景だからでしょう。巨大な獲物を苦労しながら飲み込む姿、時には失敗して吐き出す姿は、どこか滑稽にも見えます。また、蛇の表情(に見えるもの)や、丸呑み後の膨らんだ体型は、漫画的な表現と相性が良く、SNSなどで拡散されやすい要素を持っています。ただし、過度な嘲笑や嫌悪感に繋がらないよう、適切な距離感を保つことが大切です。

近年、蛇の生態研究は大きく進展しており、DNA解析技術の向上によって、蛇の進化の過程や、顎の特殊な構造がどのように獲得されたのかが、より詳細に解明されつつあります。また、蛇の毒の研究は、新たな医薬品の開発に繋がる可能性も秘めています。単に「怖い」「グロテスク」といったイメージだけでなく、科学的な視点から蛇を理解することで、より深い興味を持つことができるでしょう。

結論として、「【閲覧注意】食事後、巨大アナコンダが顎を再調整する瞬間…!」という記事は、蛇の驚くべき生態、特に顎の構造に対する人間の好奇心を刺激し、そこに若干のユーモアが加わることで、多くの人々の注目を集めたと考えられます。今後は、より科学的な視点を持って、蛇の生態を理解していくことが重要となるでしょう。

“`

コメント