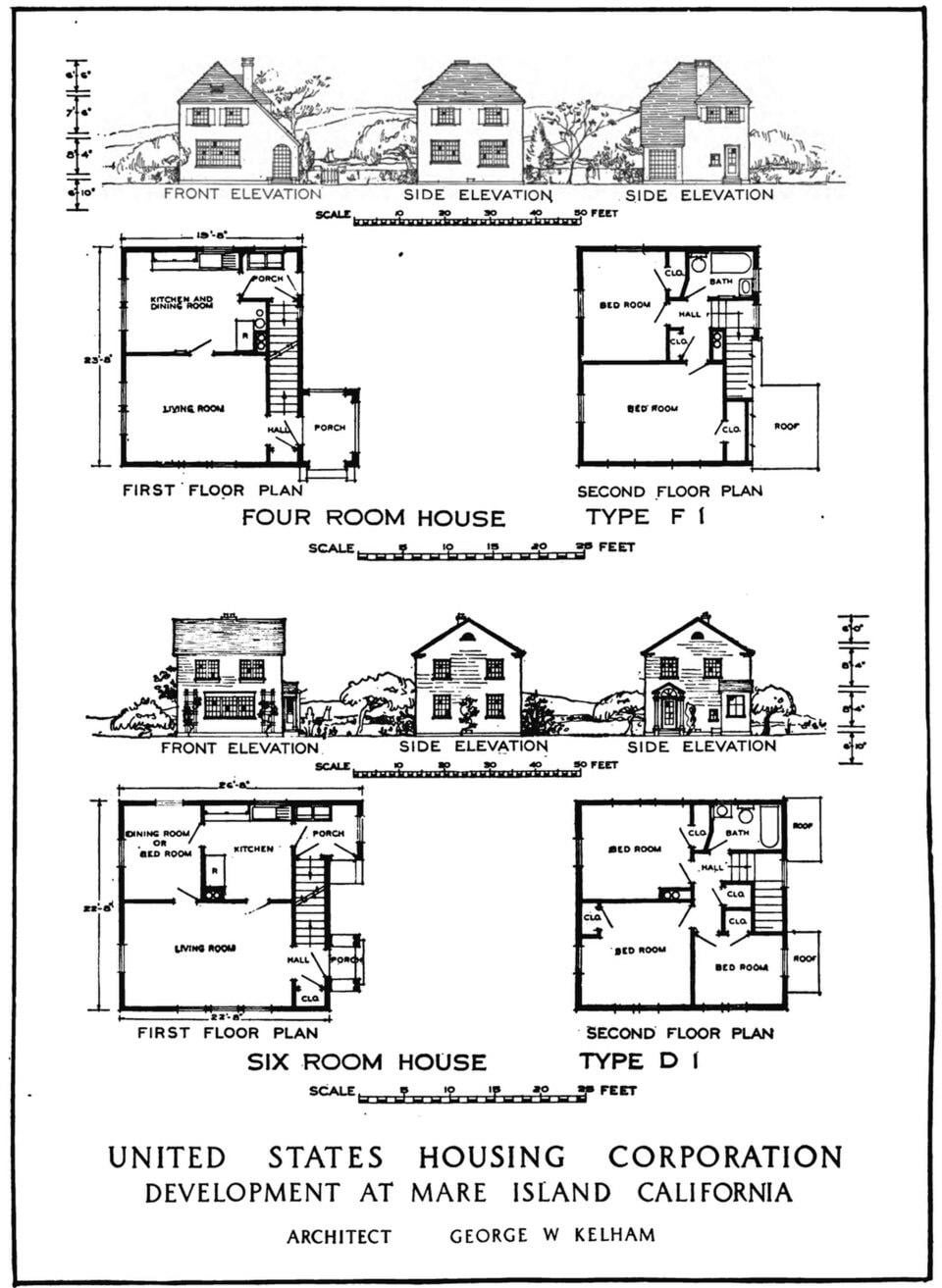

第一次世界大戦中に存在したアメリカ合衆国住宅公社という連邦機関について知りました。この機関は、戦争努力を支援するために住宅を提供していました。わずか2年間で、アメリカ全土の数十の都市で17万人以上の人々のために、質の高い住宅と住宅地を建設しました。

どんな話題?

“`text

驚くべき事実!わずか2年で、質の高い住宅地を大量に建設した連邦住宅政策があったなんて。

記事によると、かつてアメリカには、政府主導で地域住宅不足を解消する画期的なプロジェクトが存在したとのこと。ブルータリズムとは真逆の、デザイン性にも優れた住宅地が、驚くべきスピードで建設されたというから驚きです。

まるで社会主義のようだと感じる人もいるかもしれませんが、重要なのは、政府が市民のために大胆な投資を行い、住みやすい環境を作り上げたという点でしょう。しかし、現代では土地の値段がネックとなり、同じような試みは難しいのかもしれません。

先日、古い地図を眺めていたら、ふと目に飛び込んできたんです。その地域だけ、妙に区画整理された美しい住宅地が広がっていて、まるで「そこだけ時間が止まっている」ような、不思議な感覚に襲われたんです。もしかしたら、それこそが、当時の政府住宅だったのかもしれませんね。

“`

第一次世界大戦中、アメリカ合衆国住宅公社は戦争支援のため、わずか2年で全米数十都市に17万人以上が住む良質な住宅地を建設した。

みんなの反応

へー、これマジで興味深いな。連邦政府主導で、地方の住宅不足を解決するために、あっという間に良質な住宅と街並みを何千戸も建設したんだと。よくある「政府の住宅=ブルータリズムな団地」みたいなイメージと全然違うじゃん。

ちょ、政府が国民のために住宅作るとかマジでありえなくね? 金持ちの懐が痛むじゃんか!

今じゃそんなこと絶対無理だわ。だって億万長者様を何人も養わなきゃいけないし。

これが億万長者がちゃんと税金払った場合に起こることなんだよなぁ。

アメリカ政府が国民のために、国民に良いものを提供できてた時代があったなんて信じられないわ。今は政府のせいで良いものが手に入らないのに。

共産主義が一番ヤバいのは、それがアメリカ政府を怖がらせて、二度と国民のために何かをすることを思いとどまらせたことだよな。

建設自体は難しくないんだよ。何千年もの歴史があるんだから。難しいのは、その前に必要なクソみたいな書類手続き全部だ。

マジそれ! コネチカット州ブリッジポートには、そいつらが建てた住宅地がいくつかあるぞ!

あれって低品質住宅じゃなかった? ワシントン州のトライシティーズに行ったことあるけど。

政治家や実業家が「今日は不可能だ」と考えていることを実現可能だっただけでなく、今日かかる時間のほんの一部で達成できたことを証明した、1世紀以上前の政府計画やプログラムを毎週発見できるのは良いことではないか?

00年代後半にそういう住宅地のひとつに住んでた気がするわ。DCエリアでは、アパート群は長年アップデートされてなかったけど…。

安い住宅はもうたくさんあるよ – 住みたくない場所にね。

戦時住宅から読み解く、政府と住宅の歴史

【戦時住宅】第一次大戦中に米国が17万人規模の住宅地を爆速建設してた件 政府と住宅の歴史的関係性を読み解く

第一次世界大戦中にアメリカが17万人規模の住宅地を迅速に建設したという事実は、**住宅**と**政府**の関わりの深さ、そして**歴史**的な背景を物語る上で非常に重要な事例です。この記事では、この出来事を紐解きながら、住宅政策における政府の役割とその変遷について、統計データなどを交えながら解説します。

**第一次世界大戦と緊急住宅の必要性**

第一次世界大戦中、アメリカは参戦に向けて急速に軍需産業を拡大しました。これにより、都市部には多くの労働者が流入し、深刻な住宅不足が発生しました。十分な住宅がなければ、労働者の生産性低下、治安悪化、伝染病の蔓延など、様々な問題を引き起こす可能性があります。そこで、**政府**は緊急対策として、大規模な住宅供給プロジェクトを推進することになったのです。17万人規模の住宅建設はその象徴的な例であり、爆速とも言えるスピードで実現したのは、まさに**政府**主導の国家的プロジェクトだったからです。

**政府による住宅政策の変遷**

大戦中の住宅建設は、**政府**が**住宅**問題に積極的に関与するきっかけとなりました。戦後も、世界恐慌や第二次世界大戦などを経て、住宅政策は重要な政策課題として認識されるようになります。例えば、アメリカでは、1930年代のニューディール政策の一環として、公営住宅の建設や住宅ローンの支援などが実施されました。日本では、戦後の復興期に、住宅不足を解消するために、**政府**主導で大量の公営住宅が建設されました。これは、経済成長を支える基盤として、**住宅**の重要性が認識された結果と言えるでしょう。

**現代における住宅政策の課題と展望**

現代社会では、少子高齢化、人口減少、都市部への人口集中など、新たな社会問題が**住宅**事情に影響を与えています。空き家問題、高齢者向け住宅の不足、都市部における高騰した**住宅**価格など、解決すべき課題は山積しています。このような状況を踏まえ、**政府**は、地方創生、コンパクトシティ、省エネ住宅の推進など、多様な施策を展開しています。今後は、これらの政策をさらに深化させ、持続可能な社会の実現に貢献していく必要があります。

**統計データから見る住宅事情**

総務省統計局の「住宅・土地統計調査」によると、日本の空き家率は年々上昇傾向にあり、2018年には約13.6%に達しています。これは、**住宅**が十分に供給されている一方で、活用されていない**住宅**が多いことを示唆しています。また、国土交通省の「住宅着工統計」を見ると、新築住宅の着工戸数は減少傾向にあり、リフォームやリノベーションといった既存住宅の活用が重要視されるようになっています。これらの統計データは、**住宅**政策の方向性を決定する上で重要な情報源となります。

**まとめ:歴史から学び未来を創る**

第一次世界大戦中の緊急**住宅**建設から現代の**住宅**政策まで、**政府**は常に**住宅**問題に深く関わってきました。過去の**歴史**から学び、現代の課題を克服することで、より豊かな**住宅**環境を創造していくことが重要です。統計データに基づいた客観的な分析を行い、多様なニーズに対応した**住宅**政策を推進していくことが、今後の課題と言えるでしょう。

第一次世界大戦中、アメリカ合衆国住宅公社は戦争支援のため、わずか2年で全米数十都市に17万人以上が住む良質な住宅地を建設した。

第一次世界大戦中、アメリカ合衆国住宅公社は戦争支援のため、わずか2年で全米数十都市に17万人以上が住む良質な住宅地を建設した。

コメント