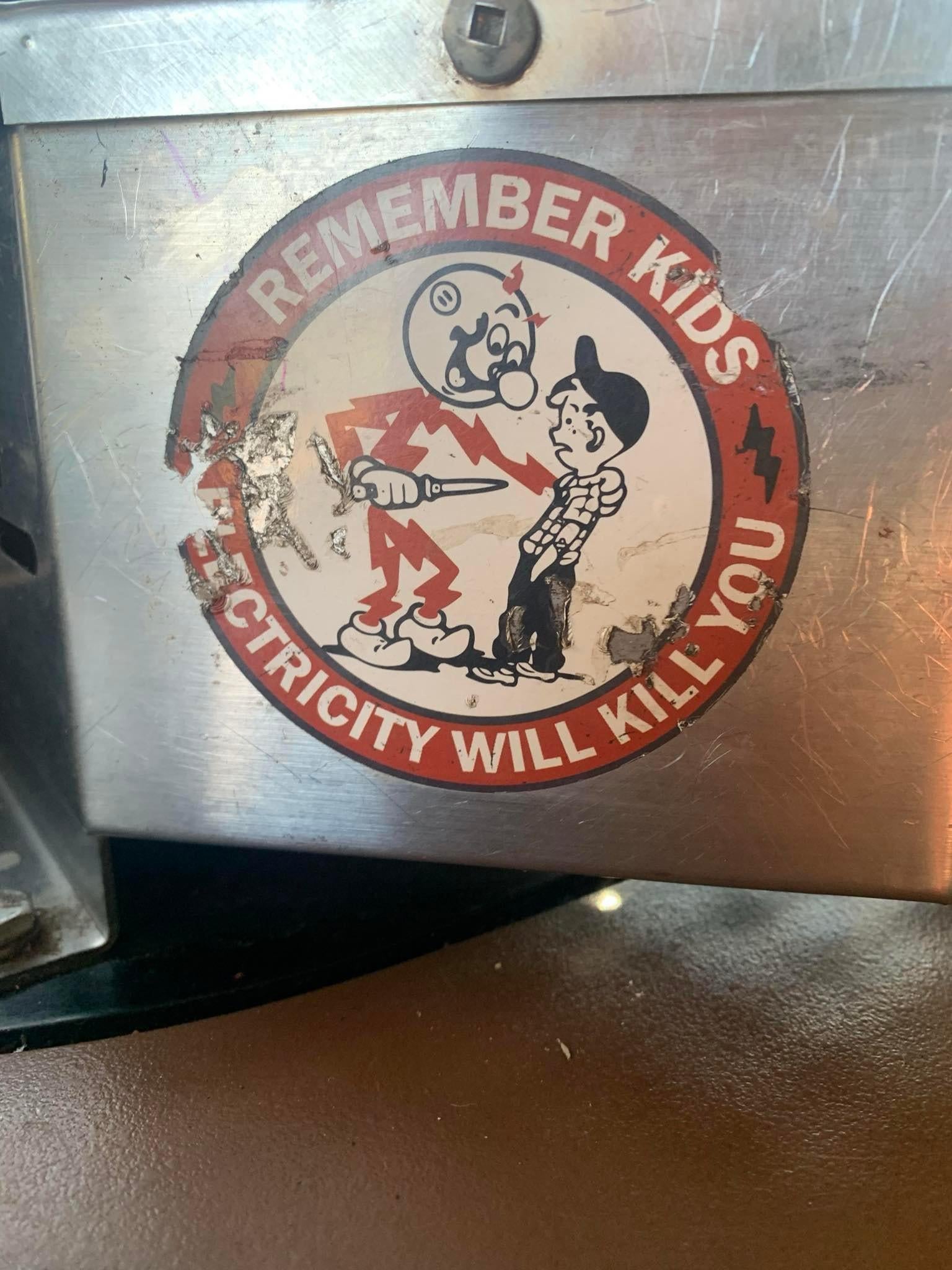

建設機械に貼られたステッカー

どんな話題?

懐かしの「電気の妖精」が大人気!レトロな警告ステッカーがSNSで再燃中!

かつて電気工事の現場や家電製品に貼られていた、どこか愛嬌のあるキャラクターのステッカーが、今再び注目を集めています。その姿は、「危険」を知らせる警告でありながらも、親しみやすさを感じさせる不思議な魅力に溢れています。

コメント欄には、子供の頃にトラウマだったという声や、ヘルメットや車に貼って愛用しているという声が続々。中には、このキャラクターが高校のマスコットだったという驚きの証言も!

実は先日、近所の電気屋のおじいちゃんが、昔集めていたというこのステッカーのコレクションを見せてくれたんです。そのステッカーを眺めながら、子供の頃、蛍光灯がチカチカする度に「妖精のいたずらだ!」と本気で思っていたことを思い出しました。まさかこんな形で再会するとは、人生って本当に面白いですね。

工事現場の重機に貼られた謎のステッカー。「Sticker on a construction machine」とあり、詳細は不明。Redditへの投稿画像へのリンクが示されている。

みんなの反応

おー、子供の頃、電力会社のキャラで見たことあるわ。レディ・キロワットって言ったな!

これ買って、ブレーカーボックスのドアに貼って、カバー開ける前に注意喚起してるわ。

「もし友達でないなら、なぜ友達の形をしているのか?」

工業電気技師だった時、ヘルメットにこのステッカー貼ってたわ。工業建設の現場にいると、この昔ながらのキャラはよく知ってるはず。

うちの親父が電気技師なんだけど、「電気と戯れてます」って書いてあるステッカーを車に貼ったんだとwww

なぜかこいつが子供を**ブッ刺そうとしてる**ってのがツボに入って爆笑🤣

マジかよ、子供の頃こいつの事クソ怖がってたわ。悪夢を見たレベル

これを貼ったコーヒーカップを仕事場に持ってってるわ。ええ、電気技師です。

義理の妹が発電所で働いてるんだけど、このステッカーのセットをあげたんだ。そしたら発電所のラインマン全員が1枚ずつ持って行って、それぞれにまつわる話で盛り上がったらしい。

ボルトの充電ポートのドアにこのステッカー貼ってる。

このステッカーを見て Fallout を連想した。

これを大量に印刷して、電子機器ラボのあちこちに貼ったわ。

レディ・キロワット:懐かしさと安全の象徴

**Reddy Kilowatt, 電気, ステッカー:懐かしさと注意喚起のシンボル**

工事現場の重機に貼られた、特徴的なキャラクターが描かれたステッカー。「Reddy Kilowatt(レディ・キロワット)」と呼ばれるそのキャラクターは、特に中高年層には懐かしい存在です。しかし、その意味を知らない若い世代にとっては、単なる「謎のステッカー」に過ぎないかもしれません。この記事では、Reddy Kilowattの歴史的背景、ステッカーが貼られる意味、そして現代における注意喚起の重要性について解説します。

**Reddy Kilowattとは?:アメリカが生んだ電気のPRキャラクター**

Reddy Kilowattは、1926年にアメリカで誕生した電力会社の**PRキャラクター**です。稲妻のような体、電球の鼻、ソケットの耳を持つその姿は、**「電気の力」**を視覚的に表現し、一般家庭への電力普及を促進する役割を担いました。当時のアメリカでは、電化が進み始めた時期であり、Reddy Kilowattは、**電気を安全かつ便利に使うこと**を人々に伝える重要な役割を果たしました。日本でも、戦後復興期から高度経済成長期にかけて、多くの電力会社がReddy Kilowattのライセンスを取得し、広告やポスター、ノベルティグッズなどに使用しました。

**ステッカーが意味するもの:電力設備の安全と注意喚起**

工事現場の重機にReddy Kilowattのステッカーが貼られているのは、主に**電力設備の近傍での作業における安全確保**のためです。具体的には、**「この付近には地中電線や架空電線があり、作業中に接触すると感電の危険性がある」**ということを作業員に注意喚起する目的があります。Reddy Kilowattは、長年にわたり電気と密接な関係を築いてきたキャラクターであるため、その姿を見るだけで、多くの人が**電気の危険性**を連想します。特に、ベテラン作業員にとっては、Reddy Kilowattは**「電気工事は常に安全第一」**という意識を再確認させる効果があります。

**現代における注意喚起:情報伝達の多様性とリスク管理**

しかし、Reddy Kilowattを知らない世代が増えている現代においては、ステッカーだけでは十分な注意喚起の効果が得られない可能性もあります。そのため、現代の工事現場では、Reddy Kilowattのステッカーに加えて、**より具体的な注意喚起表示**や、**作業前の安全教育**、**危険予知活動**など、多様な方法で安全対策を講じる必要があります。例えば、地中電線の埋設位置を示す地図や、高電圧の危険性を具体的に説明するポスターなどを掲示することで、より効果的に作業員に危険性を伝えることができます。また、近年では、**VR(仮想現実)**や**AR(拡張現実)**を活用した安全教育も導入され始めており、よりリアルな状況を体験することで、危険に対する意識を高めることができます。

統計的に見ると、建設現場における労働災害は、依然として高い水準にあります。厚生労働省の発表によると、建設業における死亡災害は、全産業の約3割を占めており、特に感電による死亡災害は、その中でも深刻な問題となっています。Reddy Kilowattのステッカーは、そのような事故を未然に防ぐための、**重要な安全対策の一環**であると言えます。

**Reddy Kilowattのこれから:記憶と未来への橋渡し**

Reddy Kilowattは、単なる古いキャラクターではなく、**電気の安全と歴史**を象徴する存在です。現代においては、ステッカー以外にも、デジタルコンテンツやSNSなどを活用して、Reddy Kilowattの認知度を高め、電気の安全に関する情報発信を強化することで、その役割を再評価することができます。Reddy Kilowattが、過去の記憶と未来の安全を結びつける、**架け橋**となることを期待します。

工事現場の重機に貼られた謎のステッカー。「Sticker on a construction machine」とあり、詳細は不明。Redditへの投稿画像へのリンクが示されている。

工事現場の重機に貼られた謎のステッカー。「Sticker on a construction machine」とあり、詳細は不明。Redditへの投稿画像へのリンクが示されている。

コメント