どんな話題?

<span>衝撃!「ビザンツ帝国」という呼称は後世の創作だった!?実は、東ローマ帝国の住民たちは、自らを「ローマ人」と認識し、アイデンティティを持ち続けていたようなんです。1912年にギリシャに返還されたレムノス島では、子どもたちがギリシャ兵を「ギリシャ人」と呼び、自身を「ローマ人」だと主張したというから驚きです。</span>

<span>「ローマ」の概念は、時代や地域によって変化し、非常に複雑。「気が付けば”びざんつ”…あれ?もしかしてコレって、すれ違い?」なんてことも、あったのかも。崩壊後も、ローマの遺産はヨーロッパ各地で様々な形で継承され、「ローマ的」であることは、正当性や権威の象徴でした。</span>

<span>ある歴史家が「西と東」という区分を作ったことで、現代の我々にも影響が残っているのは興味深いですね。ふと、近所のカフェで「本日のおすすめは、東ローマ帝国風…」なんてメニューを見かけたら、「ローマ風ってことじゃん!」とツッコミたくなる衝動に駆られました。</span>

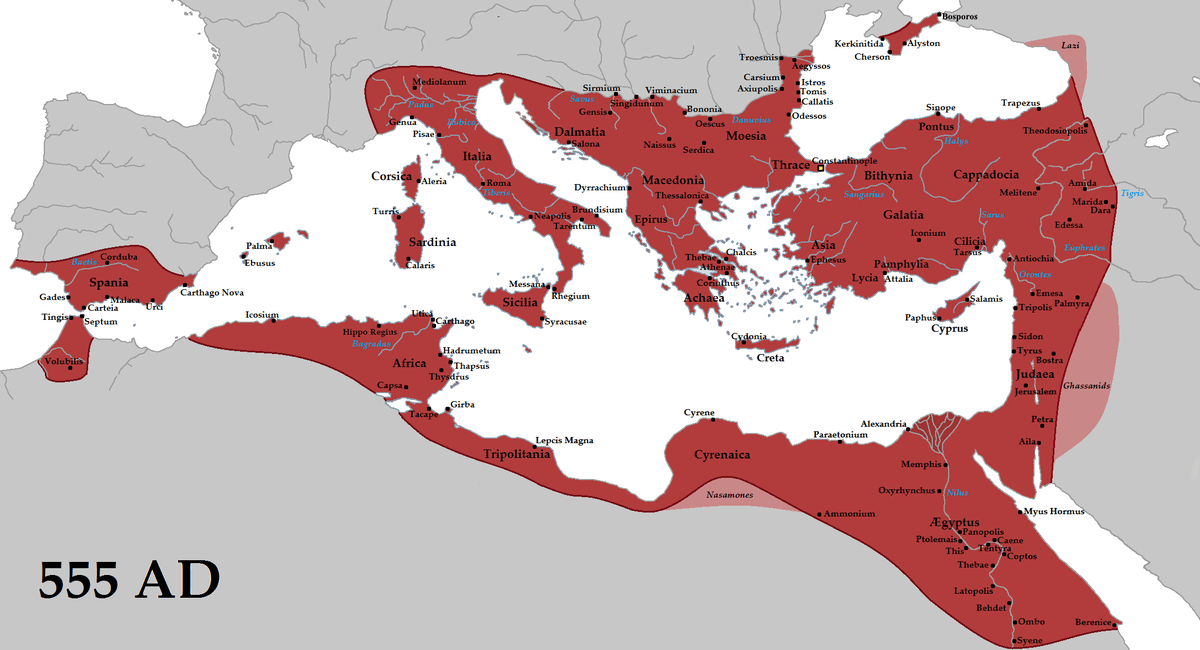

「ビザンツ帝国」や「東ローマ帝国」という名称は、その帝国の滅亡後に作られたものであり、当時の人々は自らを単に「ローマ人」と呼んでいた。

「ビザンツ帝国」や「東ローマ帝国」という名称は、その帝国の滅亡後に作られたものであり、当時の人々は自らを単に「ローマ人」と呼んでいた。

みんなの反応

東ローマ帝国って方がまだマシな表現だよな。ビザンティウムってのは、後のローマ人を古典ローマ人から区別するために作られた言葉だし。

ローマ人の民族意識は20世紀まで続いてたってマジ?トルコとギリシャの間の土地交換と人口移動の後、ギリシャ軍がエーゲ海の小さな島々に移動したとき、そこのギリシャ語を話す子供たちが兵士をまるでよそ者みたいに「ギリシャ人」って呼んでて混乱したらしい。兵士たちが自分たちもギリシャ人なのにどうしてそう呼ぶのか聞いたら、子供たちは「違うよ、僕たちはローマ人だもん」って答えたんだと。

歴史に簡単な答えなんてほとんどない。「ローマ」がいつ滅亡したかってのはその良い例だ。ローマが略奪された時には、西ローマ皇帝は安全のためにラヴェンナに引っ越してたと思うぜ(間違ってたら誰か訂正してくれ。移動したのは確かだけど、その時までに戻ってたかどうかとか、どれだけ永続的な移動だったのかは知らない)。それでも、西ローマ皇帝はしばらくの間は存在し続けたんだよな。それに、コンスタンティヌス帝はそれよりもずっと前に首都をコンスタンティノープルに移してて、東ローマと西ローマの皇帝が長い間存在してた。東ローマ人が自分たちをローマ帝国と呼び続けるのは当然だしな。

レムノス島は1912年の第一次バルカン戦争中にギリシャに返還された。住民たちはそれでも自分たちをローマ人と考えてたんだと。

「ローマ人」の継続ってテーマ、マジで興味深いんだよね。誰が自分たちをローマ人だと思ってたのか、帝国の継続、”romanitas”の継続とか。ほとんどのヨーロッパの国は、西ローマ帝国の崩壊直後か、あるいはもっと後になってからも、ある程度は自分たちを「ローマ人」だと考えてたんだよな。キリスト教会だって、その継続と見なせるかもしれないし。

へー、アステカ人は自分たちのことをメシカって呼んでて、アステカって名前は自分たちでは使ってなかったんだ。この名前は、彼らをメキシコ人と区別したかった歴史家がつけたんだと。TIL(Today I Learned、今日学んだこと)。

ナポレオン軍にも自分たちをローマ人と認識してたギリシャ兵がいたらしいぞ。中世はローマ帝国の崩壊(476年)からローマ帝国の崩壊(1454年)までの期間であり、ルネサンスは一部、東ローマ帝国から西ヨーロッパへの思想の復活によって引き起こされた。

状況は複雑で入り組んでて、さまざまな要素が絡み合ってたんだよな。まるで…ビザンティンみたいだった、ってか?w

レムノス島の住民はオスマン帝国支配下になって何世紀も経った1912年にも、自分たちを「ローマ人」と呼んでたって話もあるな。ギリシャ人でも、もちろんビザンティン人でもなく、ローマ人。

レオニダス王とその300人の兵士がテルモピュライの戦いで死んだ273年前にローマ国家が始まり、大砲が発明された後に終わったと考えると、さらに印象深いな。

「Rum(ローマ)」って言葉は、今でも使われてるんだな。

そうだよな、ギリシャ語でそう呼んでたけど。

70年代後半にバタルガズィっていうめっちゃベタなトルコの映画シリーズがあったんだ。ビザンティン人はいつもローマ人って呼ばれてた。

西漢と東漢、あるいは北宋と南宋も同じだな。

ビッグ・ヒストリーは教科書を売るために用語を作ってるだけだな。

トルコ人はトルコにいる民族的ギリシャ人のことを「Rum(ローマ)」って呼ぶんだよな。

時代を分類するための歴史用語は、本質的に悪いものではない。

ルーマニア人だから、ある意味ローマ人だな 🙂

歴史家が別の用語を作った理由は、西ローマ帝国が滅亡した時、彼らはギリシャ語を話し、ギリシャ文化を持ち、正教を信仰していたからだ。彼らは帝国の継続ではあるけれど、古いローマ帝国とは本当に似ていなかったんだよ。

神聖ローマ帝国は、公的な目的でラテン語が使われていた時代に始まったってことも忘れられがちだよな。彼らはローマの言語を使い、ローマの国教を通じて継続性があり、イタリアの大部分を含んでいた。1600年代の神聖ローマ帝国を見るよりも、はるかに根拠のある主張だったんだよ。

古代史、面白い!!

ヒエロニムス・ヴォルフはローマ史の父と考えられてる。彼はドイツのカトリック教徒で、帝国の滅亡から数十年後の16世紀にローマ史の本を書いた。彼の本はルイ14世のヴェルサイユ図書館に収められ、そこから1世紀後に広まったんだ。(この情報、誰か検証してくれ?)

「ワイマール・ドイツ」も自分たちのことをそう呼んでなかったってことがバレるのも時間の問題だな。

1453年にビザンティン帝国がトルコ人に滅ぼされたとき、オスマン帝国のスルタンは「カイセル・イ・ルーム」または「ローマの皇帝」という称号を自分たちの称号の一つとして名乗ったんだよな。

アメリカ人がまだ存在してるのに、滅亡したアメリカ人とは呼びにくいだろ。

「ビザンティン人とは誰か?」というタイトルのHistory of Byzantiumのエピソード41(40分)で、このトピックが詳しく解説されてる。この件全体が面白いとか、よくわからない場合はおすすめ。

ビザンティン帝国は最終的にオスマン帝国によって滅ぼされる。

Rhōmaîoi/Romios

次は「アメリカ合衆国帝国」とか「アメリカ帝国」ってか。

メヴラーナ・ジャラールッディン・ルーミー。

つまり、誰にも言わずに名前を変えたのか? なんてビザンティンなやり方だ。

ヒエロニムス・ヴォルフは、アラブ・ローマ(ビザンティン)戦争を消し去りたかっただけだ。3世紀にわたってローマ人がボコボコにされた戦争をな。コンスタンティノープルは手に入らなかったけど。

「ローマ人」であることは、帝国の衰退期において「エリート」であり、「正当な地元民」であることだった。ゲルマン人がローマの属州を征服していた時代には、侵略者でさえ自分たちが「ローマ人」の血を引いていると主張した。アーサー王のモデルになったとされる人物の一部が、紀元400年から600年頃に「紫の血筋」を主張していたのはそのためだ。つまり、ただのローマ人ではなく、高貴な生まれであることを主張していた。それが正当性の根拠だったんだ。

みんなが自分たちをローマ人って呼んでたのに、後になってビザンティンって名前を発明したって考えると、歴史の捉え方が変わるってマジ狂ってる。

Reddit民「ビザンティンって言うな!彼らが自分たちをどう呼んでいたか尊重しろ!」

東ローマと西ローマ帝国は、ニカイア信条で350年頃に分裂し、カトリック教会と東方正教会にも分裂した。

だって、彼らはただのローマ人だったんだもん。

東ローマ帝国って言葉は好きじゃないな。だって、厳密に言えば東じゃなくて、西ローマ帝国が廃止された後には唯一のローマ帝国だったんだもん。476年以前の古代ローマ帝国と区別するために、中世ローマ帝国って言葉が好きだな。これが定着するとは思えないけど、地理的な違いよりも時間的な違いの方が理にかなってると思うんだよ。

ローマを含まなくなった帝国は、もはやローマ帝国とは言えないと思う。

コメント