どんな話題?

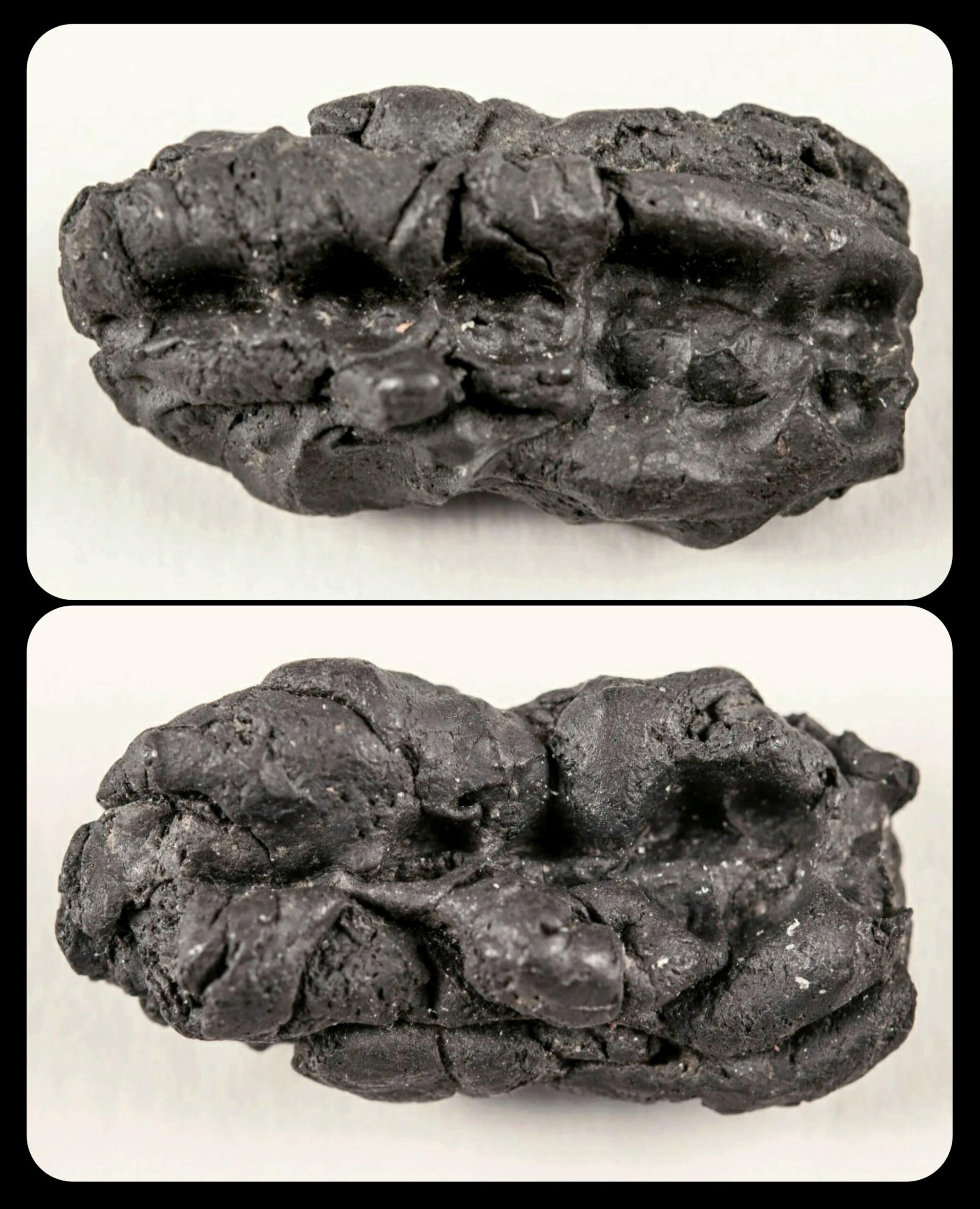

衝撃!1万年前の古代ガムから、当時のティーンエイジャーの食生活と口腔内の健康状態が明らかになった!スウェーデンで発掘された樺の木の樹脂、いわゆる「噛みタール」には、はっきりと歯形が残っており、そこから抽出されたDNAを分析した結果、彼らは鹿やマス、ヘーゼルナッツなどを食べていたことが判明。

さらに驚くべきことに、深刻な歯周病を患っていた少女の噛みタールも見つかったそうな。古代人は接着剤として、あるいは薬用として噛んでいた可能性があるという。でも、ちょっと待って。もしや、樺のタール自体に抗菌作用があり、歯肉の炎症を和らげていたのでは?当時の虫歯事情、めっちゃ気になりますよね!

そういえば、以前テレビで見たんだけど、アマゾンの奥地に住む部族は、木の皮を噛んで歯を磨くらしい。あの鮮やかな歯並びの秘訣は、もしかしたら古代の知恵と通ずるものがあるのかも…!

スウェーデンで発見された1万年前の樺タール塊は、当時の若者が噛んでいた「チューインガム」だった。DNA分析から、彼らは鹿やマス、ヘーゼルナッツを食べ、歯周病に苦しんでいたことが判明した。

スウェーデンで発見された1万年前の樺タール塊は、当時の若者が噛んでいた「チューインガム」だった。DNA分析から、彼らは鹿やマス、ヘーゼルナッツを食べ、歯周病に苦しんでいたことが判明した。

みんなの反応

古代人の歯から探る食生活と健康

“`html「1万年前のガムから古代人の食生活が判明!鹿や鱒を食し歯周病に苦しむ」というニュースは、まさに**古代**の食生活を垣間見る上で非常に興味深い事例です。この発見は、単に何を食べていたかだけでなく、当時の人々の健康状態や文化まで示唆する、非常に重要な情報源となります。今回は、このニュースを起点に、**古代**の**歯**と**食生活**の関係について、分析や統計的な視点を交えながら解説します。

まず、**古代**人の**食生活**を知る上で、**歯**は非常に重要な役割を果たします。**歯**のエナメル質は、体内で最も硬い組織であり、化石としても残りやすい性質があります。そのため、**歯**に残された微細な傷や摩耗痕、歯石に含まれる物質などを分析することで、何を食べていたのか、どのように調理していたのかといった情報を推測することができるのです。

例えば、硬い植物の種子や穀物を主食としていた**古代**人は、**歯**の摩耗が激しい傾向にあります。一方、肉食中心の生活を送っていた**古代**人は、**歯**の先端が鋭く、獲物を噛み切るのに適した形状をしていることが多いです。また、歯石を分析することで、食べた物のDNAや微粒子を特定し、より詳細な**食生活**を明らかにすることができます。

「1万年前のガム」の事例では、**鹿や鱒**を食べていたことが判明しましたが、同時に**歯周病**に苦しんでいたことも示唆されています。これは、**食生活**の変化と、それに伴う口腔内細菌叢の変化が関係していると考えられます。狩猟採集民の時代は、穀物や加工食品が少なく、**歯**に付着する糖分が少なかったため、**歯**周病のリスクは比較的低かったと考えられています。

しかし、農耕が始まり、穀物やデンプン質の多い**食生活**に移行すると、口腔内の細菌が糖分を分解し、酸を生成します。この酸が**歯**のエナメル質を溶かし、虫**歯**や**歯**周病を引き起こしやすくなります。**古代**人の骨格標本などを調査すると、農耕開始後に虫**歯**や**歯**周病の罹患率が上昇していることが確認されています。

統計的な視点で見ると、特定の地域や時代における**歯**の健康状態と**食生活**の間には、明確な相関関係が見られます。例えば、メソポタミア文明では、大麦を主食としていたことが知られていますが、出土した骨格標本の**歯**を調べると、虫**歯**や**歯**周病の罹患率が非常に高いことが分かっています。これは、大麦に含まれる糖分が**歯**に悪影響を与えたと考えられます。

また、**古代**エジプトでは、ナツメヤシや蜂蜜といった甘味料を摂取していたことから、同様に虫**歯**の罹患率が高かったとされています。一方、アマゾン川流域の狩猟採集民は、糖分の少ない**食生活**を送っていたため、**歯**の健康状態が良好だったという研究結果もあります。

このように、**古代**の**歯**の研究は、過去の**食生活**だけでなく、人々の健康や文化、さらには文明の発展までを理解する上で非常に重要な手がかりとなります。「1万年前のガム」の発見は、私たちが祖先の歴史をより深く理解するための、貴重な一歩と言えるでしょう。今後も**古代**の**歯**に関する研究が進み、新たな発見があることを期待したいと思います。

“`

コメント