どんな話題?

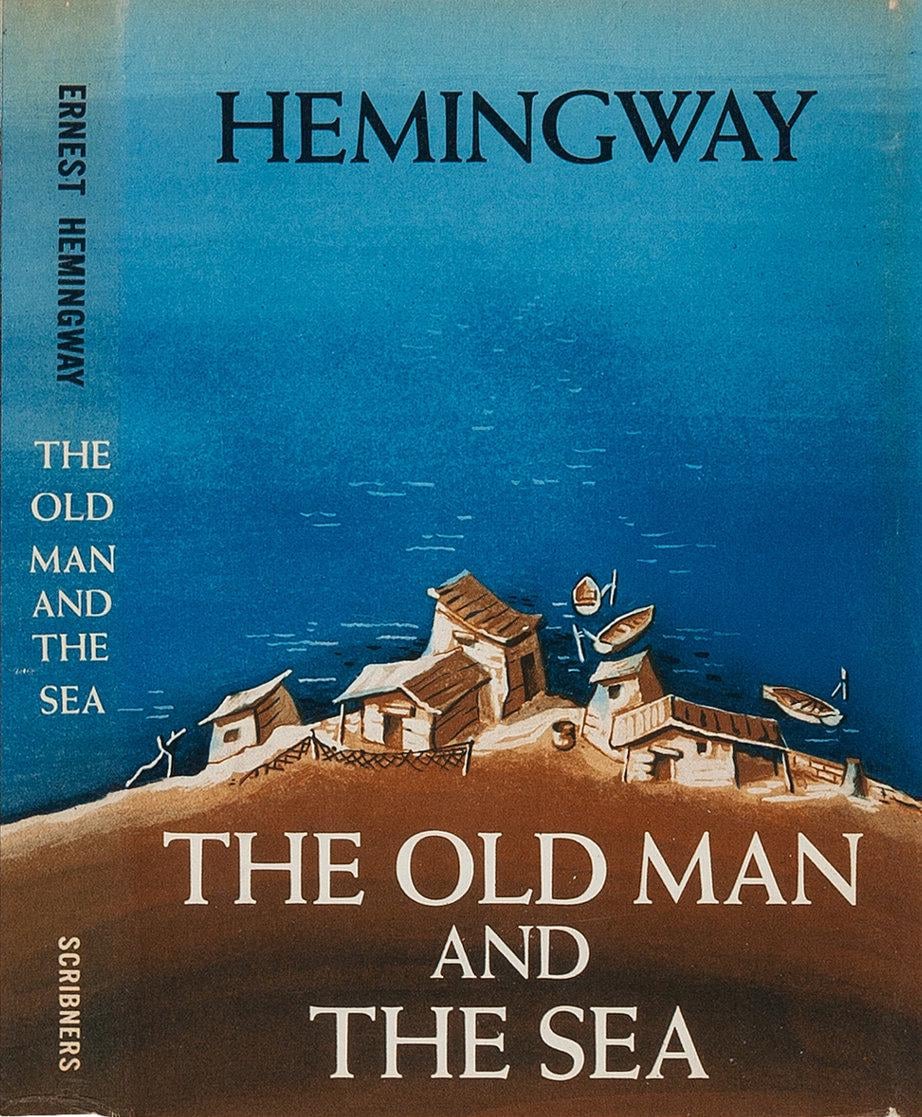

今回の話題は、ヘミングウェイの不朽の名作『老人と海』と、なんとサダム・フセイン元大統領を結びつける、ちょっと異質な組み合わせ。勇気、忍耐、尊厳…物語から読み取れるテーマは様々ですが、あるユーザーが「フセインが隠れ家で何を思っていたか」と問いかけ、議論が勃発。意外にも、彼が幼少期から這い上がり、独裁者となった経緯に注目する声も。

しかし、単なる賞賛ではありません。フセインの残虐な行為を忘れず、その功績を矮小化するべきではないという意見も当然あります。まるでシーソーのように、評価は揺れ動きます。中には、「もし彼が小さい魚を狙っていたら…」と、サンチャゴの選択に別の視点を持ち込む人も。

先日、近所の古本屋で『老人と海』を見つけました。埃をかぶったその本を手に取ると、ふと、猫のひげがピクピク動くように、フセインもまた、壮大な夢を追いながら、どこかで小さな幸せを願っていたのかも…なんて、ありえない想像をしてしまいました。人間の多面性って、本当に不思議ですよね。

サダム・フセインは「老人と海」を愛読。圧倒的不利な状況下でも勇気、忍耐、尊厳を持って戦う姿に共感したという。

サダム・フセインは「老人と海」を愛読。圧倒的不利な状況下でも勇気、忍耐、尊厳を持って戦う姿に共感したという。

みんなの反応

独裁者フセインと「老人と海」の深層

`「老人と海」とサダム・フセイン。一見すると、全く接点がないように思える二つの存在ですが、フセインがヘミングウェイのこの小説を愛読していたという事実は、様々な解釈を可能にします。本稿では、この意外な組み合わせを分析し、統計データや背景情報も交えながら、その深層にある意味を探ります。

まず、「老人と海」は、老いた漁師サンチャゴが巨大なカジキとの死闘を繰り広げる物語です。彼の不屈の精神、自然との戦い、そして敗北の中に見出す尊厳は、読者に深い感銘を与えます。全世界で累計数千万部以上売れていると言われ、文学史における重要な作品の一つです。この小説は、単なる冒険譚ではなく、人間の精神の強さ、挑戦、そして敗北を受け入れることの重要性を描いた普遍的なテーマを扱っています。

一方、サダム・フセインは、イラクの独裁者として知られています。彼の統治下では、数多くの人権侵害が行われ、湾岸戦争やイラク戦争など、国際社会を巻き込む紛争を引き起こしました。彼の政治的な経歴は、暴力と権力闘争に彩られています。独裁者としての彼のイメージは、不屈の精神や挑戦といった言葉とは相反するように思えます。

では、なぜサダム・フセインは「老人と海」を愛読していたのでしょうか。考えられる解釈はいくつかあります。一つは、彼自身をサンチャゴに重ね合わせていた可能性です。孤独な闘い、国家のリーダーとしての重責、そして、国際社会からの孤立といった状況を、老漁師の姿に投影していたのかもしれません。彼は、権力という「巨大なカジキ」を追い求め、死闘を繰り広げた末に敗北した自身の姿を、サンチャゴの姿に見出したのかもしれません。

別の解釈としては、「老人と海」が持つ普遍的なテーマ、つまり「不屈の精神」や「挑戦」といった要素に惹かれていた可能性もあります。独裁者として権力を維持するためには、常に困難に立ち向かう精神力が必要であり、彼は小説からその糧を得ようとしたのかもしれません。また、敗北しても尊厳を失わないサンチャゴの姿は、晩年のフセインにとって、一つの理想像だったのかもしれません。

さらに、文学作品を通じて自己を正当化しようとする意図も考えられます。フセインは、自身をカリスマ的な指導者として国民にアピールするために、文学作品を引用したり、自ら詩を書いたりしていました。「老人と海」を愛読することで、自身のイメージを向上させ、国民からの支持を得ようとした可能性も否定できません。統計データに基づいた裏付けはありませんが、独裁者によく見られる行動様式の一つです。

また、文化的背景も考慮に入れる必要があります。中東地域では、英雄譚や物語を通じて倫理観や価値観を伝える文化が根強く存在します。「老人と海」は、そうした文化的背景にも合致する要素を持っており、フセインもこの物語を通じて、自身の行動を正当化しようとしたのかもしれません。

結論として、サダム・フセインが「老人と海」を愛読していた理由は、複合的な要因が絡み合っていると考えられます。自己投影、普遍的なテーマへの共感、イメージ戦略、そして文化的背景。これらが複雑に絡み合い、独裁者と文学作品という、一見相容れない二つの存在を結びつけたのです。この事実は、文学作品の解釈がいかに多角的であり、読み手の置かれた状況や価値観によって大きく左右されるかを示しています。

最後に、この事例は、権力者が文学作品をどのように利用するか、また、文学作品が持つ多面的な解釈の可能性を示す興味深いケースと言えるでしょう。

`

コメント