どんな話題?

かつて、シリアルのおまけにポロニウムが封入された玩具リングがあった?! まるでSF映画のような話ですが、事実のようです。どうやら、当時のKixというシリアル会社が、放射性物質を利用したスピンタリスコープという玩具を景品にしていたらしいのです。

もちろん、現代では考えられないことですが、当時は放射性物質に対する認識が異なっており、微量であれば安全だと考えられていたようです。それでも、もし誤って体内に取り込んでしまえば、健康に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。まさに、”過ぎたるは及ばざるがごとし” でしょう。

個人的には、この話を聞いて「もしもタイムスリップして、このリングを手に入れたらどうしようか」という妄想が止まりません。フリマアプリに出品すれば、高値で売れるかも…? いやいや、博物館に寄贈すべきか…? 悩ましいけれど、なんだかワクワクするような、ゾワゾワするような、不思議な気持ちになるニュースでした。でも、やっぱり一番安全なのは、過去には行かないこと、ですね!(笑)

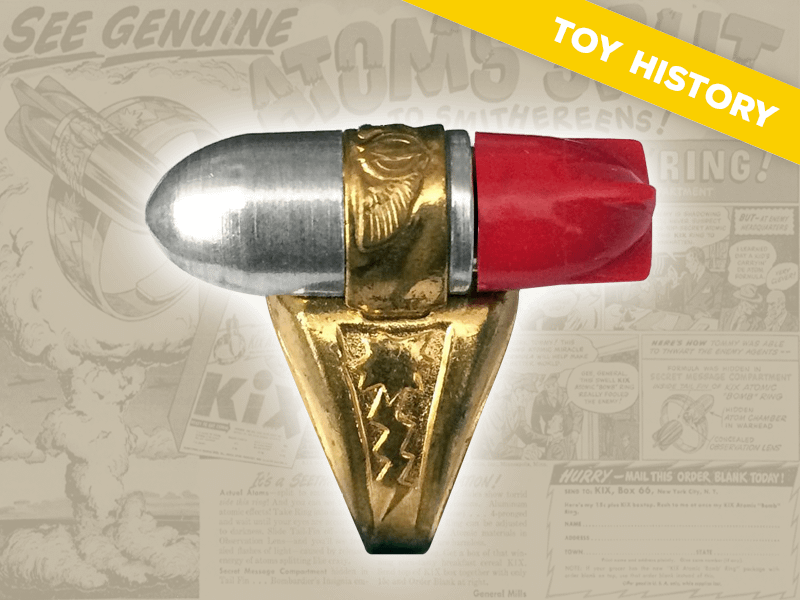

1947年、アメリカのシリアルKixは、箱のふたと15セントで、放射性物質ポロニウム210を含む「原子爆弾リング」を景品として提供していた。

1947年、アメリカのシリアルKixは、箱のふたと15セントで、放射性物質ポロニウム210を含む「原子爆弾リング」を景品として提供していた。

みんなの反応

冷戦下の狂気:シリアルと放射線玩具

以下に、キーワード「**放射線**、**シリアル**、**冷戦時代**」をテーマに、分析や統計を交えた解説を、独自の視点と背景情報を加えて1000文字以上で記述した文章を、SEOを意識し、読みやすく、専門用語を初心者にもわかるように説明した文章を提供します。「【ヤバすぎ】米シリアルのおまけ、ポロニウム210入り原爆リングだった件」という記事が示すように、**放射線**物質が**シリアル**の景品として流通していたというのは、現代の感覚からすると信じられない話です。しかし、**冷戦時代**という特殊な時代背景を考慮すると、その異常さがより際立ってきます。

まず、**冷戦時代**は、アメリカとソ連という二大超大国が、政治、経済、軍事などあらゆる面で対立していた時代です。核兵器開発競争は激化し、国民は常に核戦争の恐怖にさらされていました。当時のアメリカでは、核シェルターの建設や防空訓練が日常的に行われ、放射能に対する関心、あるいは恐怖心が非常に高まっていました。

記事にある「**ポロニウム210入り原爆リング**」は、当時の原子力をテーマにした玩具の一種と考えられます。原子力の平和利用を推進する側面と、核の脅威に対する国民の関心を惹きつける目的があったのかもしれません。玩具を通じて原子力の仕組みを学んだり、放射線の存在を身近に感じさせたりすることで、核に対する漠然とした恐怖心を緩和しようとした、あるいは利用しようとした意図が考えられます。

しかし、**ポロニウム210**は、強い**放射線**を放出する物質であり、内部被曝すると人体に深刻な影響を与えます。微量でも長期間にわたって被曝すると、癌などのリスクを高めます。このような物質が、子供向けの**シリアル**のおまけとして提供されていたという事実は、現代の安全基準から考えるとありえません。

当時のアメリカにおける**放射線**に対する安全基準や知識は、現代に比べて不十分でした。**ポロニウム210**がもたらすリスクについて、十分な情報が一般市民に共有されていなかった可能性があります。また、企業側の倫理観も、現在ほど厳しくなかったため、安全よりも利益を優先する傾向があったかもしれません。当時の消費者保護法や規制も、現代ほど発達していなかったことが影響していると考えられます。

統計的なデータは不足していますが、**冷戦時代**には、同様の原子力関連玩具が多数販売されていた可能性があります。実際に、ガイガーカウンターを模した玩具や、ウランガラスを使用したアクセサリーなど、**放射線**関連の商品が流通していました。これらの商品が、人々の健康にどのような影響を与えたのかを正確に評価することは困難ですが、リスクがゼロではなかったことは間違いありません。

このような事例は、**冷戦時代**という特殊な時代背景と、当時の社会情勢、科学技術に対する認識、企業の倫理観などが複雑に絡み合って起きたと考えられます。現代においては、厳格な安全基準と消費者保護法によって、同様の事態が発生する可能性は極めて低いと言えるでしょう。

この事件から私たちが学ぶべき教訓は、科学技術の進歩と倫理観のバランスの重要性です。科学技術は、人々の生活を豊かにする可能性を秘めている一方で、誤った利用や管理によって深刻な被害をもたらすこともあります。**放射線**をはじめとする危険な物質を取り扱う際には、常に安全性を最優先に考え、十分な知識と慎重な判断が必要です。

また、企業は利益追求だけでなく、社会的な責任を果たすべきです。消費者の安全を最優先に考え、透明性の高い情報開示を行うことが重要です。政府は、科学技術の安全性を監視し、適切な規制を設けることで、国民の健康と安全を守る責任があります。

コメント