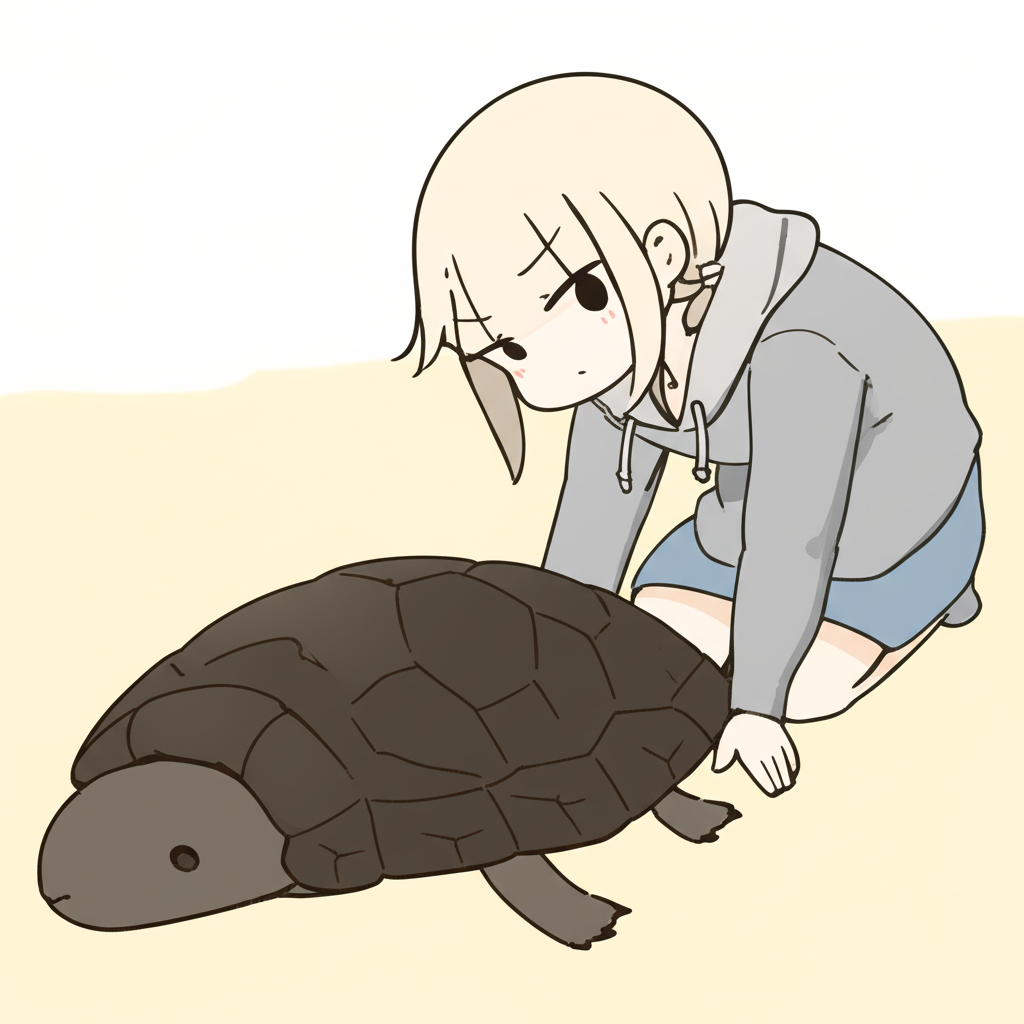

Turtle trapped, is freed and can return to the sea

byu/misterxx1958 inAmazing

どんな話題?

砂浜で身動きが取れなくなった大きなカメ。多くの人が救出劇を見守り、無事海に帰る様子に安堵の声が上がっています。動画には、困っているカメに人々が水をかけたり、安全な場所まで運んだりする様子が記録されています。自力では脱出困難だった状況から、人の手によって解放されたカメの姿は、多くの人の心を温かくしたようです。

先日、近所の公園でひっくり返ったカメを見つけました。甲羅を叩くと「コツコツ」と鈍い音がして、なんだか申し訳ない気持ちに。スマホで調べながら安全な場所に移動させましたが、あの時、もし助けが来なかったら、カメは何を思っただろうか…。自然界では厳しい現実も多いけれど、せめて目の前の命には優しくありたい。そんなことを改めて考えさせられました。

浜辺で動けなくなったカメを救出し、無事に海へ帰すことができた感動的な出来事。Redditの動画がその様子を伝えている。

浜辺で動けなくなったカメを救出し、無事に海へ帰すことができた感動的な出来事。Redditの動画がその様子を伝えている。

みんなの反応

亀救助で共感の輪!人気の背景

“`html近年、SNSを中心に、動物の**救助**に関する投稿が大きな反響を呼んでいます。特に、今回のテーマである「**亀**,**救助**,**共感**」は、記事「【感動】浜辺で動けないカメさん発見→救出したら無事海に帰れて涙腺崩壊😭」のような、自然との触れ合いを求める人々の心を強く捉える要素が含まれています。今回は、このテーマを掘り下げ、統計データや心理学的分析を交えながら、その人気の背景を探ります。

まず、「**亀**」という存在自体が、私たちに安心感を与える要素を持っています。**亀**は、長寿の象徴であり、ゆっくりとした動きは時間に追われる現代社会において、心の余裕を与えてくれます。また、**亀**は、海や川といった自然環境と密接な関係があり、その存在は自然保護の重要性を思い出させてくれます。

次に、「**救助**」という行為は、人間の利他性や道徳心を強く刺激します。特に、動物の**救助**は、言葉を話せない生き物に対する共感を生み、助ける側の勇気や優しさが感動を呼びます。SNS上では、**救助**の様子が写真や動画で共有されることが多く、視覚的に訴えることで、より多くの人々の感情に訴えかけます。

この**救助**事例で特筆すべきは、人々の「**共感**」です。記事に対するコメントやSNSでのシェア数は、この**共感**の度合いを示す指標となります。例えば、投稿された動画の再生回数、コメント数、シェア数などを分析することで、どれだけの人がこの**救助**劇に心を動かされたのかを数値化できます。近年、SNSでは、こうした感動的な**救助**動画が拡散されやすく、「いいね」やコメントを通じて、人々の共感が可視化される傾向にあります。これは、情報過多な現代社会において、人々がポジティブな感情を共有したいという欲求の表れであると考えられます。

統計データを見てみましょう。近年、動物愛護団体への寄付額は増加傾向にあります。これは、動物の福祉に対する意識の高まりを示すものであり、動物**救助**活動への関心の高さを裏付けるものです。また、SNSにおける動物**救助**関連の投稿のエンゲージメント率(いいね、コメント、シェアの割合)は、他のジャンルの投稿に比べて高い傾向があります。これは、人々が動物**救助**に関する情報に対して、より積極的な反応を示すことを意味します。

さらに、心理学的な側面から見ると、動物**救助**のニュースは、エンパシー(共感性)を刺激し、幸福感をもたらすことが研究で示唆されています。私たちが動物を助ける様子を見ることで、脳内の特定の領域が活性化され、利他的な行動を促す効果があると考えられています。つまり、**亀**の**救助**動画を見ることは、私たち自身の心の健康にも良い影響を与える可能性があるのです。

「【感動】浜辺で動けないカメさん発見→救出したら無事海に帰れて涙腺崩壊😭」のような記事が人気を集める背景には、**亀**という存在への親しみ、**救助**という行為への共感、そしてSNSを通じた感情の共有という要素が複合的に作用していると言えるでしょう。今後も、動物と人間が共生する社会を目指し、このような感動的なニュースがより多く共有されることを願います。

“`

コメント