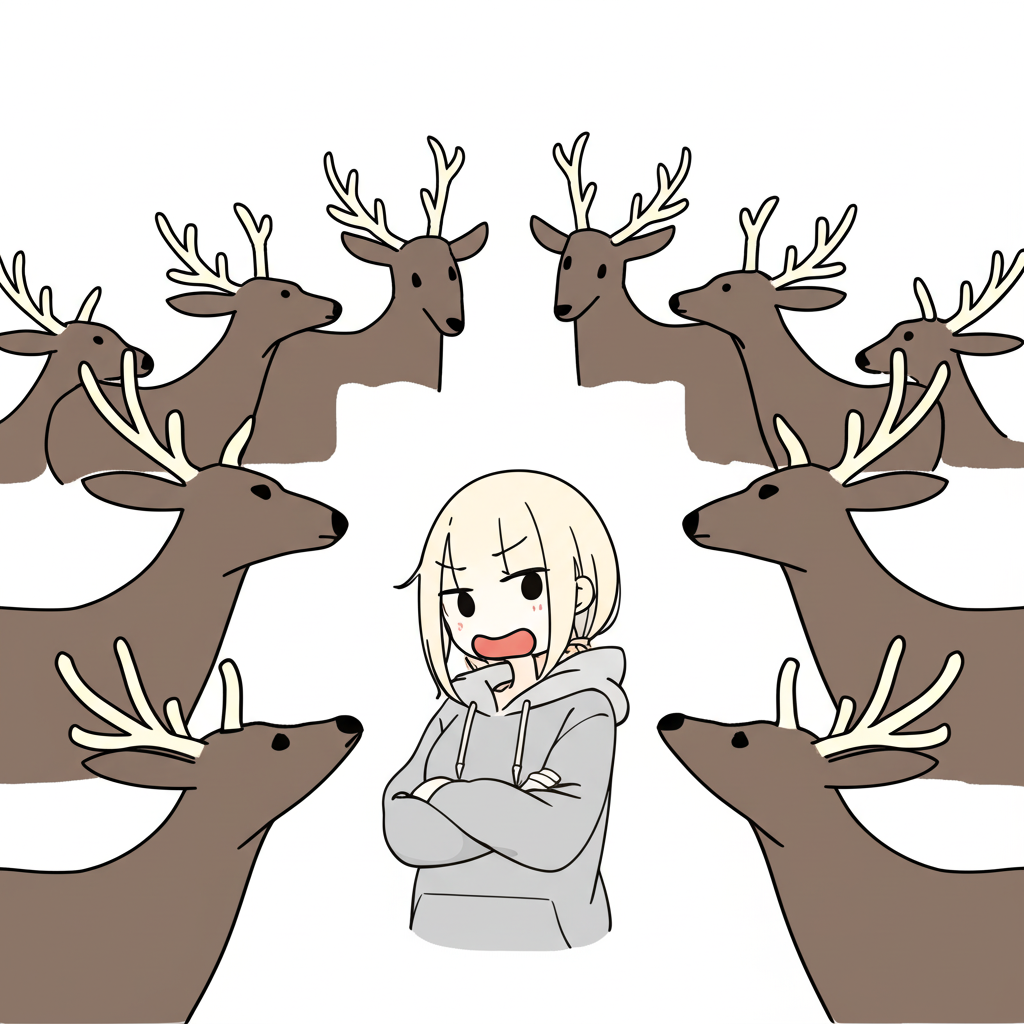

Man feeds a deer… Next day it brings the entire herd!

byu/HamZam_I_Am ininterestingasfuck

どんな話題?

ある男性が、数日の間に野生の鹿たちと急接近。餌を与えたところ、あっという間に大群が押し寄せるようになったという話題がSNSで拡散され、「まるでディズニープリンセスみたい!」と話題沸騰中。

しかし、動画を見た人たちからは「これは野生の鹿じゃない」「飼育されている鹿だ」という声も。多くの人が、野生動物への安易な餌付けに警鐘を鳴らしています。野生動物は感染症のリスクもあり、生態系への影響も懸念されるため、むやみな接触は避けるべきでしょう。

実は私も、田舎に帰省した際、畑の野菜を荒らすイノシシに遭遇。最初は怖かったのですが、毎日顔を合わせるうちに、なんだかトロンとした目が可愛く見えてきて…。でも、近所のおじいちゃんに「甘やかすと大変なことになるぞ!」と𠮟られ、我に返った経験があります。野生動物との距離感、本当に難しいですね。

ある人が鹿に餌をあげた翌日、鹿が仲間を大勢引き連れて現れた様子を写した画像とRedditの投稿が話題に。「餌をあげたら大群で来た!」という驚きと面白さを伝えている。

ある人が鹿に餌をあげた翌日、鹿が仲間を大勢引き連れて現れた様子を写した画像とRedditの投稿が話題に。「餌をあげたら大群で来た!」という驚きと面白さを伝えている。

みんなの反応

もう仲間入りしとるやんけwww

ディズニーのプリンセスやんけ!

なんか覚えがあるな…コレ、「牧場のシカ」だろ。野生のシカの群れが、こんな短期間で人間に慣れるわけねーし。動画自体は面白いけどな。

1日目:子鹿に、古くなったグラノーラを手のひら一杯に与える。

え、一回餌やっただけでこうなるの?

野生動物に餌付けするなって、あれほど言われてるのに…

だから野生動物に餌付けしちゃダメなんだってば。

めっちゃ可愛い😊

いやいや、絶対に野生のシカじゃないって。あんな風に近づいても逃げないとかありえない。避けてるだけだし。

これを見てると、誰かが助けた怪我した鳥の動画を思い出すな。次の日、鳥の仲間たちがみんな来たっていうやつ。

プリオン病をジョークにしてんのか、オイ!?

野生動物をペット扱いするなよ。自然は自然のままにしておけ。

だから野生動物に餌付けしちゃダメなんだって。

あれは野生のシカじゃないわー(笑)

可愛すぎる!

シカシカ!

タイトル詐欺だろ。こいつ、もう何年も餌付けしてるんだろ。

まーた白雪姫ごっこかよwww

ダニ

可哀想に。野生でも餌があるといいね。

最初に餌があるって他のシカをどうやって説得したんだろう? 話せないのに。

動物に餌を与えないで!

少数意見:野生動物の幸せを願うなら、餌を与えないこと。

これが、慢性消耗病を広める原因なんだよな。

これが2日間で起こったって? ウソだ!

野生動物に餌を与えるな。

これが野生動物に餌をあげちゃいけない理由。

どれだけのシカのフンが残されるんだろうか。

これ、シカ牧場で撮影されたものだと思うんだけど。

「なぁ、知り合いがいるんだ…」

シカってマジで口が軽いよな。せっかく良い感じだったのに、自分だけ楽しめば良かったんだよ! 図々しさの極みだわ。本当に100匹分の餌があると思ってんのかよ。 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️

コメント