私の目は騙されている👀:逆スポーク錯視

(ちょっと意訳)

え、何これ?目がマジでバグる👀:逆スポーク錯視

どんな話題?

SNSで話題!シンプルなのに奥深い錯視の魅力

シンプルな錯視の画像が、「クール!」「素晴らしい!」と海外のSNSで盛り上がりを見せています。特に初心者にとって、その分かりやすさが人気の理由のようです。一見すると何でもない図形が、角度や配置によって不思議な現象を引き起こす、まさに錯視マジック!

でも、なぜこんなシンプルなものが今もなお人を惹きつけるのでしょうか?専門家によると、脳の認識のクセを利用しているからだとか。

先日、街角で偶然見かけた工事現場のコーン。あれも遠近法を無視した配置で、なんだかフワフワして見えたんですよね。まるでコーンたちが「ボク、ここにいるよ!」って言ってるみたいで…。

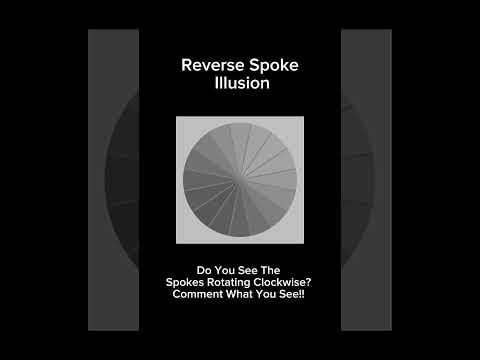

回転するスポークの錯覚について説明した動画です。実際には前後に動いているスポークが、特定の条件下で回転しているように見えるという目の錯覚を紹介しています。

みんなの反応

結構ドープでシンプルな錯覚だけど、今でも新規さんには鉄板なんだな。 ← ドープって言い方、おっさん臭くね?w

逆スポーク錯視:目を欺く脳の予測

【衝撃】目が騙される!シンプルなのに奥深い「逆スポーク錯視」の新規性と統計的背景

近年、SNSを中心に話題を集めている「逆スポーク錯視」をご存知でしょうか? 一見すると、ただの円と放射状の線で構成されたシンプルな図形なのですが、私たちの視覚は驚くほど簡単に騙されます。この錯視は、なぜ私たちの目を欺くのでしょうか? そして、その新規性と、背景にある統計的な現象について掘り下げてみましょう。

まず、錯視とは、物理的には存在しないものが存在するように見えたり、実際とは異なる形状や色に見えたりする現象です。これは、私たちの脳が、過去の経験や学習に基づいて視覚情報を解釈しようとするために起こります。つまり、脳は「こう見えるはずだ」という予測に基づいて情報処理を行い、その予測と実際の入力との間にずれが生じると、錯視が生まれるのです。逆スポーク錯視も、この原則に基づいています。

逆スポーク錯視のシンプルな構造は、円の中心から放射状に伸びる線と、それらの線によって区切られた領域で構成されています。この錯視の面白さは、静止画であるにも関わらず、あたかも図形が回転しているかのように見える点にあります。多くの場合、放射状の線が時計回り、または反時計回りに動き回っているように感じられます。

この錯視の新規性は、従来の錯視とは異なるメカニズムで発生する可能性があると考えられている点にあります。従来の錯視の中には、色のコントラストや図形の配置を利用したものが多いのですが、逆スポーク錯視は、より高次な視覚処理、例えば運動知覚のプロセスに関与している可能性が指摘されています。つまり、脳が動きを予測し、それを補完しようとする過程で、実際には存在しない回転を知覚してしまうのです。

では、この錯視はなぜこれほど多くの人々を騙すのでしょうか? ここで、統計的な背景が重要になってきます。私たちの脳は、日常的に様々な視覚情報に触れています。その中で、特に繰り返されるパターンや、特定の向きを持った線に対する感度が高くなっています。放射状の線は、自然界にも人工物にも頻繁に現れるパターンであり、脳はこれらのパターンを効率的に処理するために、特定のバイアスを持っている可能性があります。そのため、逆スポーク錯視のように、曖昧な情報に対しては、過去の経験に基づいた予測が強調され、結果として回転という錯覚が生じやすくなるのです。

具体的な統計データは、この錯視に関する研究がまだ始まったばかりであるため、十分ではありません。しかし、今後の研究によって、年齢、性別、文化的背景などが、この錯視の知覚に与える影響が明らかになるかもしれません。例えば、特定の文化圏では、特定の模様や図形に対する経験が豊富であるため、この錯視に対する反応が異なる可能性も考えられます。

逆スポーク錯視は、シンプルながらも奥深い、視覚の不思議を体感できる現象です。この錯視を通じて、私たちの脳がいかに能動的に情報を処理し、世界を理解しようとしているのかを垣間見ることができます。今後の研究によって、この錯視のメカニズムがより深く理解されることで、人工知能やデザインなど、様々な分野への応用が期待されます。ぜひ、あなたも逆スポーク錯視を体験し、目の錯覚の不思議に触れてみてください。

回転するスポークの錯覚について説明した動画です。実際には前後に動いているスポークが、特定の条件下で回転しているように見えるという目の錯覚を紹介しています。

回転するスポークの錯覚について説明した動画です。実際には前後に動いているスポークが、特定の条件下で回転しているように見えるという目の錯覚を紹介しています。

コメント