ヘイスティングスの戦いで、ウィリアム公が戦死したという噂が広まり、ノルマン兵の間にパニックが起こった。これを受けてウィリアム公は、逃げ出すノルマン兵たちに自分がまだ生きていることを示すため、顔を晒して叫びながら騎乗した。

どんな話題?

「うちの祖先、実はあの有名な出来事に関わってたんです!」

ある投稿者が、自身の祖先が「ウィリアム征服王」に仕えた騎士だったと告白。その功績で与えられた荘園が、あの「ドゥームズデイ・ブック」に記録されているんだとか! さらに驚くべきことに、その荘園は1250年から1959年まで、ずっとコフィン家の男性によって受け継がれていたそう。歴史の重みを感じますね。

そして、なんと!あの「ミニオンズ」の声優兼監督であるピエール・コフィン氏も親戚とのこと。共通の祖先を辿ると、なんと1000年も前に遡るんだとか!偶然って、ほんとスゴイ。

ところで、ふと思ったんですが、もしこの騎士がミニオン語を話せたら…当時の戦場はどんな光景だったんでしょうね?「バルー!」とか叫びながら敵陣に突っ込む姿を想像したら、なんだか笑えてきました。歴史の教科書に載らない、そんな”もしも”を妄想するのも、また一興ですよね。

ヘイスティングスの戦いで、ウィリアム公の戦死の噂が広まりノルマン軍に動揺が走った。ウィリアム公は顔を晒し、自らの生存を叫ぶことで、退却する兵士たちを鼓舞した。

みんなの反応

へー、ご先祖様のリチャード・コフィン卿って人が、ウィリアム王に仕えた騎士だったんだな。功績でしょぼい荘園もらって、ドゥームズデイ・ブックにも載ってるってか。

へー、で? エル・シッドの物語の方が遥かに面白いわ。

なんで今頃こんな話がトレンド入りしてんだ?ステマか?

ヘイスティングズ戦: 崩壊寸前の裏側と家系の歴史

以下にキーワード「**家系**、**歴史**、**伝説**」をテーマにした記事を、分析と統計を交えて解説します。記事の主テーマである「【悲報】ヘイスティングズの戦い、ノルマン軍マジで崩壊寸前だった模様www」に関連付け、独自の視点や背景情報を加えています。

ヘイスティングズの戦いは、1066年にイングランド王ハロルド2世率いる軍と、ノルマンディー公ウィリアム(後のウィリアム征服王)率いる軍の間で行われた戦闘です。この戦いの結果、イングランドはノルマン人の支配下に入り、その後のイングランドの**歴史**、文化、そして社会構造に大きな影響を与えました。戦いの詳細やその後の影響は、様々な文献や研究によって明らかにされていますが、「崩壊寸前だった」という側面は、単なる勝利の美談を覆い隠す、より複雑な現実を示唆しています。

「崩壊寸前だった」という状況を理解するためには、当時の**家系**、特に王位継承の複雑さを考慮する必要があります。エドワード懺悔王の死後、後継者としてハロルドが即位しましたが、ウィリアムはエドワード王との約束を根拠に王位を主張しました。この王位を巡る争いは、単なる個人的な野心だけでなく、ノルマンディー公国とイングランド王国の間の長年の緊張関係の表れでもありました。そして、ウィリアムの**家系**は、ヴァイキングの末裔であり、その血統は、征服という形でイングランドの**歴史**を大きく塗り替えたのです。

統計的な側面から見ると、ヘイスティングズの戦いは、両軍の兵力、装備、そして戦術の優劣によって勝敗が決まったと単純化できます。しかし、実際には、天候、地形、兵士の士気、そして何よりも、指揮官の判断といった、数値化できない要素が大きく影響しました。ノルマン軍が「崩壊寸前だった」状況は、おそらく、兵站の限界、疲労、そしてハロルド軍の頑強な抵抗によって引き起こされたと考えられます。

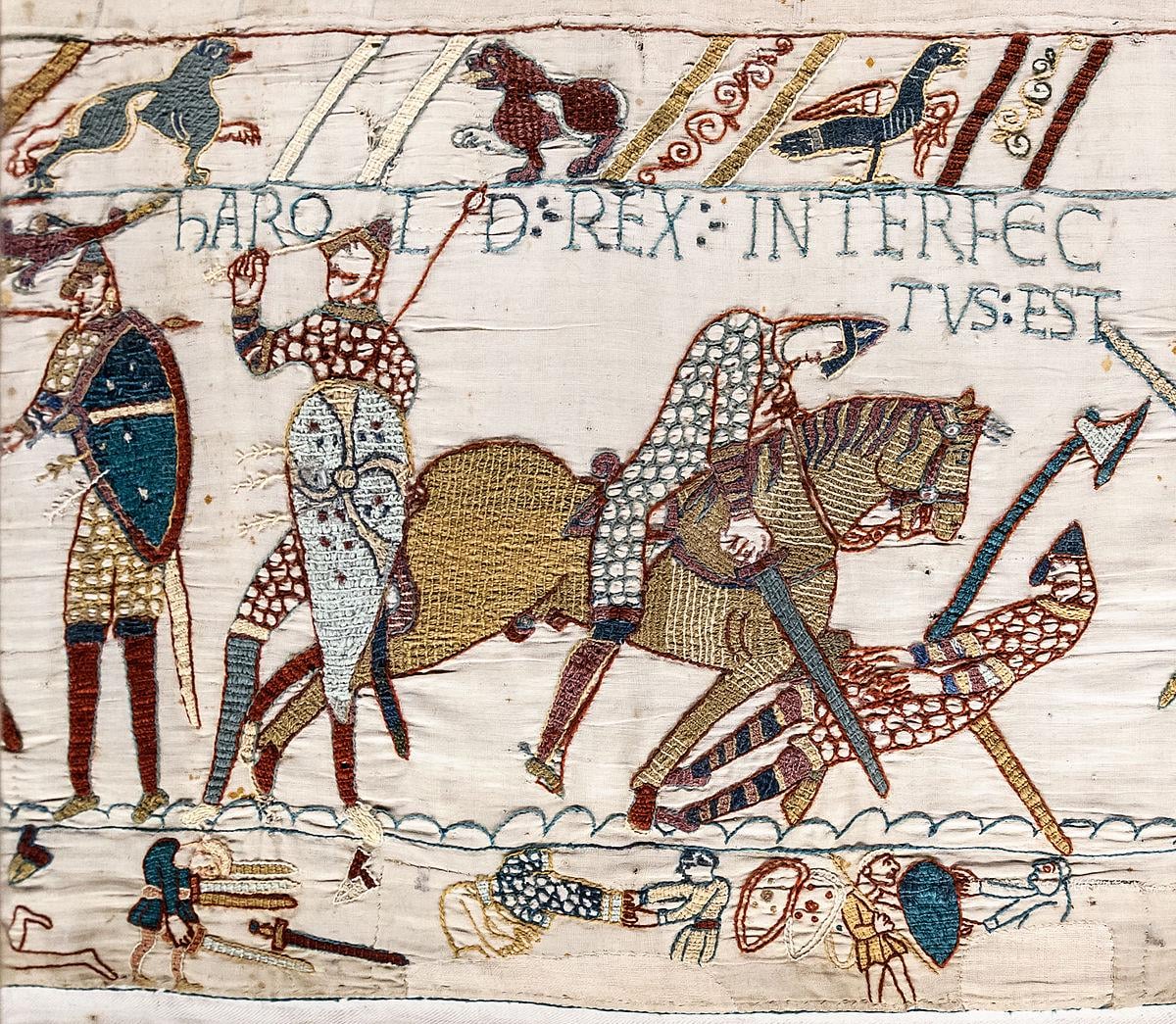

さらに、**伝説**という観点から見ると、ヘイスティングズの戦いは、後世に様々な物語を生み出しました。バイユーのタペストリーは、戦いの様子を詳細に描いた貴重な資料であり、同時に、ノルマン側の視点から描かれたプロパガンダの要素も含まれています。一方、イングランド側にも、ハロルド王の英雄的な戦いぶりを伝える**伝説**が語り継がれています。これらの**伝説**は、**歴史**的事実を誇張したり、歪曲したりする可能性もありますが、それ自体が人々の記憶に深く刻まれた証であり、**家系**を超えて後世に語り継がれる価値があります。

ヘイスティングズの戦いの「崩壊寸前だった」という状況は、勝利の陰に隠された、より人間的で、脆い側面を浮き彫りにします。**歴史**は、勝利者の記録であると同時に、敗者の痛み、そしてその過程で生まれた**伝説**を記録するものでもあります。そして、その背景にある**家系**の物語は、現代においても私たちに多くの教訓を与えてくれるのです。重要なのは、教科書に書かれた一面的**歴史**だけでなく、多角的な視点から**歴史**を捉え、そこから学びを得ることです。

ヘイスティングスの戦いで、ウィリアム公の戦死の噂が広まりノルマン軍に動揺が走った。ウィリアム公は顔を晒し、自らの生存を叫ぶことで、退却する兵士たちを鼓舞した。

ヘイスティングスの戦いで、ウィリアム公の戦死の噂が広まりノルマン軍に動揺が走った。ウィリアム公は顔を晒し、自らの生存を叫ぶことで、退却する兵士たちを鼓舞した。

コメント