どんな話題?

今日はちょっと昔の刑罰のお話。写真に写っているのは、その名も「カン」と呼ばれる首かせです。東アジアで実際に使われていたもので、見せしめや体罰に使われたとか。これ、首にはめて動きを制限することで、自分で食事ができなくなり、餓死する人もいたらしいんですよ。なんともズシンと重い歴史を感じますね。

ただ、ネット上では「これでも食べる方法はいくらでもある!」と、まるで大喜利状態。「食べ物を空中に投げてキャッチする」とか「テーブルの端に置いて顔を突っ込む」とか、皆さん、発想が斜め上!でも、本当に飢えていたら、なりふり構ってられないですよね。

ちなみに、街角歴史研究家の私の調査によると、このカンを付けられた人は、なぜか妙にファッションセンスが高かったという証言が多数。特に帽子好きな人が多かったらしいのですが、どうやって被ったのかは永遠の謎…。不謹慎ながら、ちょっと笑ってしまいました。

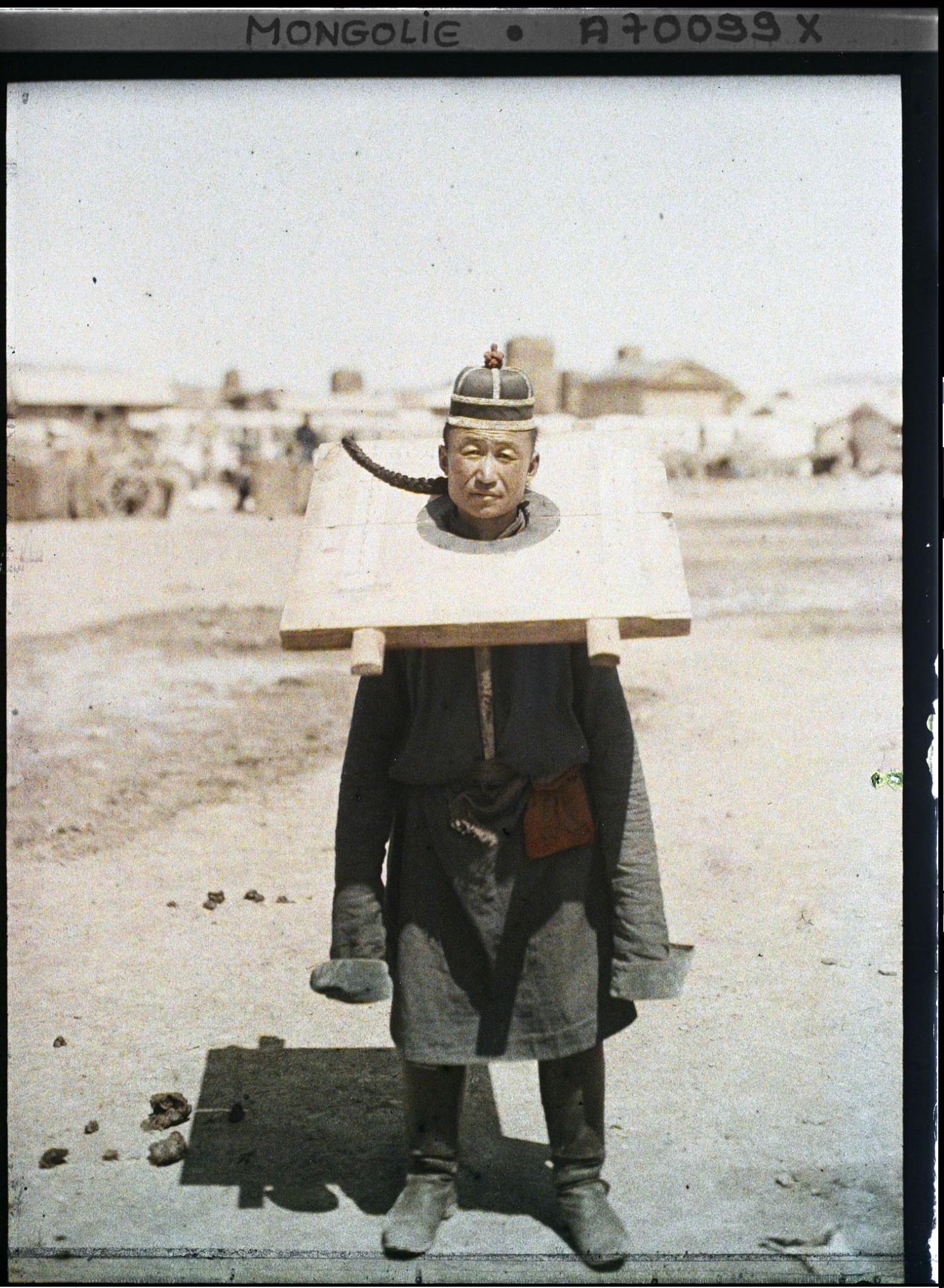

1913年、首枷をはめられ食事を制限されたモンゴル人男性の写真。当時のオートクローム技術により鮮やかに記録された、痛ましい光景である。

1913年、首枷をはめられ食事を制限されたモンゴル人男性の写真。当時のオートクローム技術により鮮やかに記録された、痛ましい光景である。

みんなの反応

首枷(cangue)と食事制限:過去の残酷な刑罰

1913年のモンゴルで撮影された写真に写る男性が、首枷(くびかせ)、すなわち**cangue**を装着され、食事を制限されているという事実は、当時の刑罰制度における残酷さを示す生々しい証拠です。今回は、「cangue」、「punishment(刑罰)」、「eating(食事)」というキーワードを軸に、この事例を深掘りし、当時の社会背景、刑罰の目的、そして現代に通じる問題点について分析します。

**Cangue(くびかせ)**とは、中国やその周辺地域で用いられた刑具の一種で、罪人の首を固定し、行動を著しく制限するものです。木製の大きな板で構成され、首を通す穴が開けられており、両手も同時に固定されることが多いです。重さは数キロから数十キロに及ぶこともあり、装着された罪人は、食事、排泄、睡眠といった日常生活に大きな支障をきたします。これは単に行動を制限するだけでなく、公衆の面前で晒し者にするという**公開処刑**に近い効果もありました。

当時のモンゴルは、清朝の支配から独立を宣言したばかりの混乱期にありました。法制度も未成熟で、様々な伝統的な刑罰が残存していました。写真の男性がどのような罪を犯したのかは不明ですが、**cangue**が使用されたことは、罪の内容が比較的重かったか、あるいは罪人の身分が低かった可能性を示唆しています。食事制限は、**cangue**自体による不便に加え、故意に与えられる苦痛であったと考えられます。食事を制限することで、罪人の体力を奪い、抵抗を不可能にするとともに、精神的な苦痛を与える狙いがあったでしょう。

統計的なデータは限られていますが、当時の刑罰制度に関する歴史的記録から、**cangue**は窃盗、詐欺、反抗的な行為など、様々な罪に対して適用されていたことが分かっています。刑罰の目的は、罪の償いだけでなく、見せしめによる犯罪抑止効果も重視されていました。しかし、実際には、**cangue**による公開処刑は、人々に恐怖心を植え付け、社会不安を増大させるという側面も持ち合わせていました。

さらに、「食事」という行為に焦点を当ててみましょう。人間が生きていく上で不可欠な行為である食事を制限されることは、生命維持を脅かすだけでなく、尊厳を著しく傷つける行為です。罪人は、生きるための最低限の権利すら奪われ、人間としての価値を否定されるのです。この点において、**cangue**による食事制限は、単なる刑罰を超え、人道に反する行為と言えるでしょう。

この事例は、現代の刑事司法制度にも教訓を与えます。刑罰は、罪の償いと社会復帰を目的とし、人権を尊重するものでなければなりません。残酷な刑罰は、犯罪抑止効果があるとは限らず、社会に負の遺産を残すだけです。1913年のモンゴルにおける**cangue**による食事制限は、過去の過ちを振り返り、より人道的な刑罰制度を構築するための警鐘として、記憶されるべきでしょう。

近年、**冤罪**の問題が注目されていますが、過去の刑罰制度における恣意的な運用は、冤罪を生み出す温床となりやすいです。厳格な証拠主義に基づいた裁判制度、弁護士の権利保障、そして公正な刑罰の執行は、冤罪を防ぎ、人権を擁護するために不可欠です。

結論として、**cangue**と食事制限という組み合わせは、過去の残酷な刑罰の一例であり、人権侵害の深刻さを示しています。私たちはこの歴史的事実から学び、より公正で人道的な社会を築くために、不断の努力を続ける必要があります。

コメント