どんな話題?

終戦直後のイタリアを描いた映画「自転車泥棒」。1948年当時の1000ドル、現在価値で約13500ドル(約200万円)という金額に、人々は「そりゃリッチだ!」とざわついているようです。映画の内容はとにかく悲惨の一言。職を失った主人公が自転車を盗まれ、さらにどん底へ…という展開に、多くの人が涙腺崩壊したみたい。あるユーザーは「父親になってから観るんじゃなかった…」とコメントしています。

しかし、ちょっと待ってください! 映画の中でお金持ちだったとしても、それは過去の話かもしれませんよ? 昔、事業を始めた友人は、みんなから「お金持ちだね」と言われたそうですが、実際は大赤字だったとか。見た目で判断しちゃダメですね。それにしても「自転車泥棒」、題名を聞いただけで胸がキュッとなります。いつか、ハンカチを握りしめて観てみようかな…。

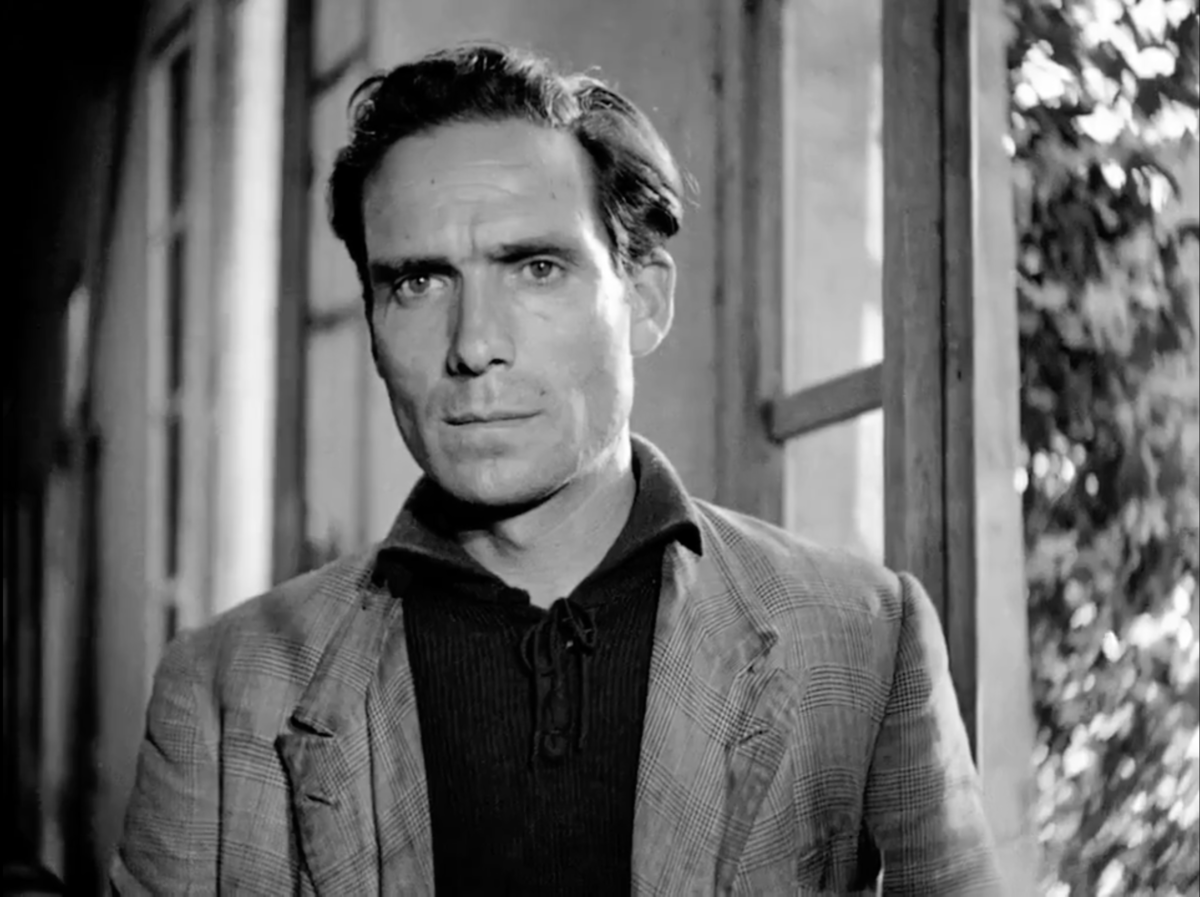

1948年の映画「自転車泥棒」で失業者を演じたランベルト・マッジョラーニは、映画出演を理由に解雇された。会社は彼が映画で富を得たと考えたが、実際には1000ドルしか受け取っておらず、役柄同様に仕事探しに苦労した。

1948年の映画「自転車泥棒」で失業者を演じたランベルト・マッジョラーニは、映画出演を理由に解雇された。会社は彼が映画で富を得たと考えたが、実際には1000ドルしか受け取っておらず、役柄同様に仕事探しに苦労した。

みんなの反応

映画と貧困・労働:社会の鏡

映画はしばしば社会の鏡となり、現実の姿を映し出します。特に、**映画**、**貧困**、**労働**というキーワードは、社会の底辺に生きる人々の苦悩や希望を描き出す強力な組み合わせです。この記事では、これらのテーマがどのように映画で表現され、現実の社会とどのように結びついているのかを、統計や背景情報を交えながら解説します。

有名な例として、記事タイトルにある「自転車泥棒」が挙げられます。この映画は、戦後のイタリアを舞台に、職を失った父親が生活のために自転車を盗まれ、それを必死に探す姿を描いています。映画自体がネオレアリズモというジャンルに属しており、当時の社会の**貧困**や失業問題を生々しく反映しています。主演俳優のランベルト・マジョラーニ自身も、映画公開後に仕事がなくなり、**貧困**にあえぐという、まるで映画と重なるような悲劇的な末路を辿りました。これは、映画が単なるフィクションではなく、現実と深く結びついていることの証左と言えるでしょう。

映画における**貧困**の描かれ方は多岐に渡ります。例えば、アメリカのドキュメンタリー映画「ロジャー&ミー」では、GMの工場閉鎖によって職を失い、**貧困**に苦しむ人々の姿が描かれています。これは、グローバル化が進む現代社会における**労働**市場の不安定さを浮き彫りにしています。統計的に見ても、製造業の衰退とともに、低賃金労働者の割合が増加しており、映画はそうした社会構造の変化を敏感に捉えていると言えます。

さらに、映画は**貧困**と**労働**の問題を、単なる経済的な苦境としてだけでなく、人間の尊厳や希望の喪失として描くこともあります。例えば、ケン・ローチ監督の作品群は、社会保障制度の不備やワーキングプアの問題をリアルに描き出し、観る者に深い衝撃を与えます。彼は、**労働**者の権利を守るための闘いを描くことで、社会変革への希望を提示しています。彼の作品は、社会学的な視点からも高く評価されており、**貧困**問題の構造的な原因を理解する上で重要な手がかりとなります。

映画を分析することで、**貧困**や**労働**に関する様々な事実が見えてきます。例えば、映画に登場する貧困層の職業、居住環境、教育レベルなどを分析することで、貧困の連鎖や世代間格差の実態を把握することができます。また、映画における**貧困**問題の描かれ方が時代によってどのように変化してきたのかを比較することで、社会の変化と人々の意識の変化を読み解くことも可能です。

SEO対策として、キーワードを適切に配置することも重要です。例えば、本記事では「映画」「貧困」「労働」といったキーワードを適切に太字(``)で強調し、検索エンジンに内容を理解させやすくしています。また、見出しや段落分けを適切に行うことで、読者が記事を読みやすく理解しやすいように工夫しています。

映画は、私たちに**貧困**と**労働**という社会問題について深く考えるきっかけを与えてくれます。映画を観ることで、私たちは社会の不条理に気づき、より良い社会を築くために何ができるのかを考えることができるのです。そして、映画は単なる娯楽ではなく、社会を変える力を持つメディアであることを改めて認識すべきでしょう。

コメント